写真186 「津軽(郡)中名字」

一方で、現在伝わっている形の「津軽(郡)中名字」には、近世に入ってから転写を重ねた過程での潤色(じゅんしょく)や、歴史事実にそぐわない箇所などが多く存在すると指摘されている。たとえば、鎌倉期の文書史料などで鼻和・平賀・田舎各郡の存在は確認できるものの、奥法・馬・江流末三郡の所見はない。室町期のものと称される『応仁武鑑』という史料には奥法・馬・江流末三郡の名が見い出されるが、この『応仁武鑑』そのものが江戸時代に入ってからの著作であり、内容的にまったく疑わしいものとされる。このため、典拠の怪しい奥法・江流末・馬之郡三郡の存在は疑問視せざるを得ず、「津軽(郡)中名字」のみに依拠した歴史記述は慎まなければならない(写真187)。

写真187 津軽六郡絵図(第一号)

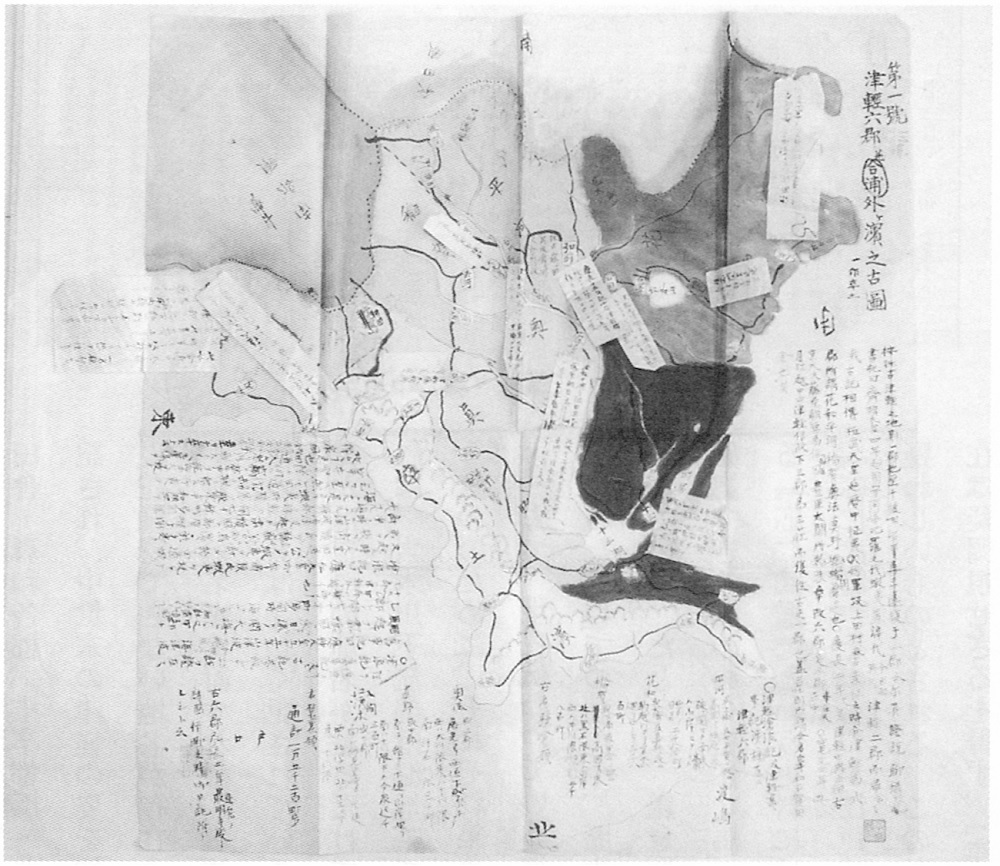

この史料には、天文年間の津軽地方の支配状況について、鼻和郡三八〇〇町は「大浦ノ屋形」と呼ばれる南部盛信、平賀郡二八〇〇町は大光寺に居を構える南部政行、田舎郡二八〇〇町・奥法郡二〇〇〇余町・深沼保内(みそきふかない)一〇〇〇貫の地は「浪岡御所」源具永(ともなが)とある。それを現在の行政区画にあてはめると、おおよそ岩木川の津軽平野中心部の分岐点を中心にして、現在の弘前市域の西側、中津軽郡、西津軽郡、北津軽郡の一部を南部盛信、現南津軽郡の南側と、弘前市域の東・南側部分、中津軽郡相馬村の一部を南部政行、南津軽郡の北側、北津軽郡、東津軽郡を北畠具永がそれぞれ支配していたということになる。

このうち、南部盛信と南部政行については、三戸南部氏の勢力拡張とも関連があるので、次項に記述を譲り、ここでは、「津軽(郡)中名字」の原型を作成したとされる戦国期の浪岡北畠氏について述べておきたい。

浪岡北畠氏は、戦国期に入っても近隣の諸氏から「浪(波)岡御所」と呼ばれ、強い権威を有していた(史料九四八・九四九・一〇八六)。浪岡北畠氏が一定の勢力を保つことができたのは、檜山へ移動した下国安東氏と南部氏両者の緩衝勢力として、幕府が浪岡御所に北津軽・外浜北半の支配をゆだねたためという見解が存在する。

一六世紀半ばには、しばしば浪岡北畠氏の名が同時代史料にあらわれるようになる。山科言継が編纂した「歴名土代(れきめいどだい)」は、室町期の四位・五位の人々の官位昇進の状況を記したものであるが、それには「波岡」・「奥州波岡」・「出羽波岡」の源具永・源具統(ともむね)・源具運(ともゆき)の名が見える。この三人の官途は、いずれも従五位下侍従からはじまり、具永は従四位下左中将にまで昇っている(史料九三六)。これらの官位は比較的高いものであり、任官コースは、「三国司家」と呼ばれた浪岡北畠氏と同族とされる伊勢国司北畠氏、土佐国司一条家、飛騨国司姉小路家と同じものである。一方、言継が五三年間にわたって記した日記『言継卿記(ときつぐきょうき)』にもしばしば浪岡北畠氏の姿が見い出せる。たとえば天文二十一年(一五五二)二月から四月にかけての記事(史料九三二~九三五)によれば、具永の官位獲得のため言継が口入れをしており、その甲斐もあってか、具永やその孫具運がそれぞれ官途を得ると、昆布や煎海鼠(いりこ)が言継に献上されている。

戦国の領主たちにとって、領域の人々や周辺の領主たちに、支配の正当性を目にみえる形で示すことは非常に重要なことであった。なかでも天皇から官位を得ることは有効な手段の一つだった。浪岡北畠氏が官位を得た一六世紀半ばごろ(天文年間、一五三二~五五)になると、それまで幕府を通じてなされてきた武家への官位授与が、幕府の弱体化、将軍権力の失墜という政治状況によって、申請者が公家に頼り直接朝廷側に願い出る(官途直奏(かんとじきそう))例が激増した。朝廷側もこれに対して官位を濫発するようになる。その背景には、公家の多くが大名のもとに寄寓したり(在国(ざいこく))、禁裏御料(きんりごりょう)(皇室領)からの収入も途絶(とだ)えがちな時、官位を与えることによって莫大な礼銭がもたらされるという実利的な計算があった。浪岡北畠氏の官位獲得も、双方の思惑の上に成り立っていたものとみてよいであろう。

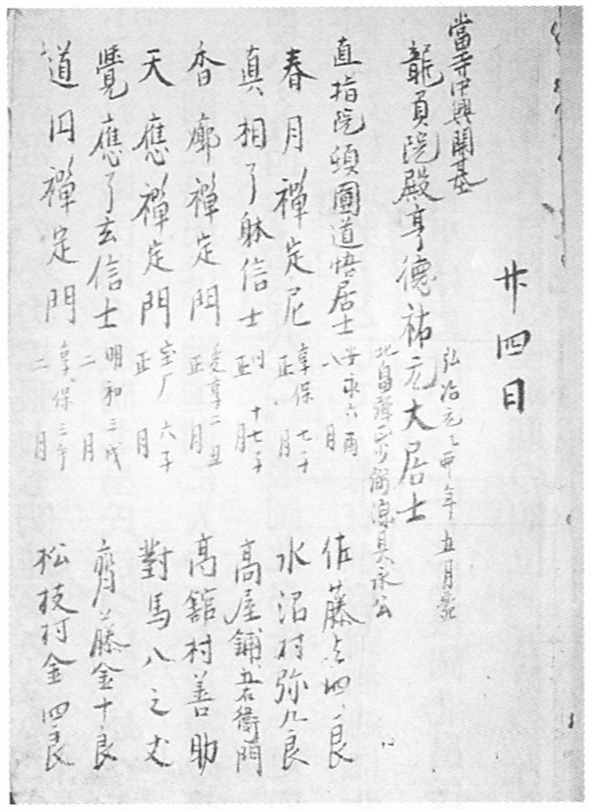

浪岡北畠氏は、一六世紀前半、左中将まで昇った具永の時期を中心に最盛期を迎えたと考えられている。その力を示すものとして、具永や孫の具運にまつわる寺社修築の所伝が多いことが挙げられる。たとえば江戸時代、寛文(かんぶん)六年(一六六六)の年記をもつ熊野山十二所権現宮(くまのさんじゅうにしょごんげんぐう)(現青森市油川所在)の棟札に、永禄(えいろく)二年(一五五九)再興時の「中興大旦那」として具永の名がみえ(ただし、史料九三九「京徳寺過去帳」〈写真188〉)によれば、この四年前の弘治元年に具永は死去しており、いずれかが記述を誤っている可能性がある)、今別八幡宮も永禄三年に具運の室が立願して再興したという記録も存在する(史料九五一。ただし、史料九五〇「永禄日記」によれば、今別城主平杢之助奥方の立願であるという)。

写真188 『京徳寺過去帳』

浪岡北畠氏にとって、その領していた外浜は重要な地域であったと考えられる。『新羅之記録』などには、永禄三年(一五六〇)、波岡御所北畠顕慶(具運)(あきよし(ともゆき))が夷島の蠣崎氏に、松前からの船着き場として「稲我郡潮潟之野田玉川村」(現青森市後潟(うしろがた))を与えたことがみえる(史料九四八・九四九)。この地は、鎌倉時代から戦国期にかけて夷島への渡海口として栄えた大浜(青森市油川)に隣接している。このことや、先に山科言継に進上した昆布や煎海鼠などといった夷島の産物は、この時期北畠氏が北方世界にもつながりを持っていたことを示唆するものと考えられる。浪岡北畠氏は外浜を通じて夷島・北方世界との交易を行い、産物を手に入れていたとみられる。外浜の中心地大浜は、古代末から鎌倉期にかけて奥大道と夷島渡航との結節点として成立したが、この地が発展したのは、十三湊の衰退後、浪岡北畠氏の外港となったためだと考えられている。外港としての大浜は、夷島との交易の中心としての役割を担っていたものと考えられる。

しかし、弘治(こうじ)元年(一五五五)、北畠具永が死に、その跡を継いだ具運は、永禄五年(一五六二)に叔父に当たる川原御所(かわらごしょ)北畠具信(とものぶ)(具統の弟)によって殺害された。いわゆる「川原御所の乱」である(史料九五二・九五三)。このような一門間の対立に象徴されるように、このころから波岡御所の勢力は衰退していく。

具運の子息顕村(具愛)(あきむら(ともちか))は、下国安東愛季の娘を正室として姻戚関係を結び、安東氏との関係強化を図ったが、最終的には新たに台頭した大浦氏の前に敗北して、天正六年(一五七八)に滅亡することとなる。