ところで、津軽領の鉱山の中でも最大かつ代表的な鉱山としては、尾太(おっぷ)鉱山(現中津軽郡西目屋村)の名を挙げることができよう。尾太鉱山は、正確には、湯ノ沢川上流の両岸、尾太岳(一〇八三・四メートル)の中腹から山麓一帯にかけて分布するいくつかの鉱山の総称で、非鉄金属である銀・銅・鉛を大量に産出した。この鉱山の存在は、元禄時代には全国的にみて有名なものであり、元禄十六年(一七〇三)、銅を扱う商人から幕府の銅座役所に提出された諸国の銅山名の書上である「諸国銅山覚書」(『泉屋叢考』一一)にも、津軽領の銅山として唯一その名が記されている。

尾太鉱山は大同二年(八〇七)に発見され、開発の手が古くから入っていたとされるが詳細は不明である(『日本歴史地名大系二 青森県の地名』)。「津軽一統志」によれば慶安三年(一六五〇)尾太寒沢(さぶさわ)で銀の採掘が開始された(資料近世1No.七二七・七二八)。「国日記」延宝四年(一六七六)十一月九日条によれば、尾太の銀山と銅山の採掘を許可している。翌年五月には銀の鉱脈が発見されて、従来の二倍に及ぶ産銀が見込まれることになり、藩では銀の精錬量を増加させる措置をとった(同前No.一〇七〇)。当時の年間産銀量は約六〇〇~七〇〇貫と推定されている。銀産出の最盛期はこの時期であり、諸国から採掘や精錬のための技術者・人足が集まり、鉱山町が形成された(同前No.一〇七一・一〇七四)。

しかし貞享年間に入ると、銀の生産量は減少傾向に転じていった。さらに鉱内での出水、その水抜きなどが藩財政の負担となっていったのである。元禄年間には生産の主力が銅・鉛へと移行した。銅・鉛の積み出しには湊役銭・津出役は無役とされ、便宜が図られていた(資料近世1No.一〇七八・一〇七九)。

その後、藩では、尾太鉱山を藩が経営する直山(じきやま)から銀主・山師に経営を大幅に委譲する請山(うけやま)へと転換したが、短期間にとどまった。山を預けられた弘前の商人竹内勘六は、大坂の商人に銀主を依頼して山の経営を継続させ、享保十一年(一七二六)、尾太鉱山は再び藩の経営へと戻った。

享保十九年(一七三四)、「山功者」金堀四郎右衛門が鉱山の水抜きと煙抜き工事に成功し、排水と煤煙の排除ができるようになった。また、大きな銅・鉛の鉱脈が発見され、尾太鉱山は銅・鉛鉱山としての最盛期を迎えた。この時期の鉱山労働者の総人数は二三〇〇~二四〇〇人に及び、うち坑内に入って採鉱に当たる「鋪方(しきかた)」と呼ばれる人員は八〇〇人に及んだという。

このころ、越前国今庄(いまじょう)(現福井県今庄町)の出身で、南部領田名部(現むつ市)にいた足羽(あすわ)次郎三郎が、銅山を請け負い、元文三年(一七三八)まで支配した。足羽はのち寛保二年(一七四二)から再びこの山を請け負うが、宝暦改革の失敗で足羽が失脚し、尾太鉱山も彼の支配を離れた。享保五年以降明和八年(一七七一)に至るまでの間にこの山を支配した山師の交代は一〇度に及ぶという(同前No.一〇六七)。

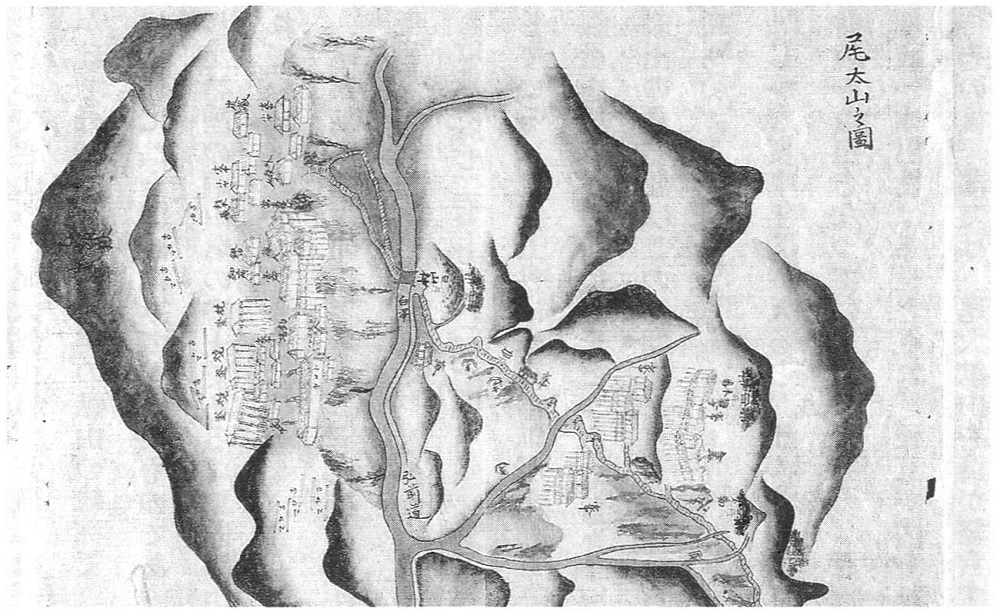

図101.尾太鉱山の図

その後尾太鉱山は銅・鉛の生産が徐々に落ち、さらに出荷した製品の品質低下と鉱脈を求めた深掘りによる出水によって、経営に一層の困難をきたすこととなった。文政年間(一八一八~二九)には、最盛期に比較して銅・鉛の生産がわずか二・八パーセントへと落ち込み、鉱山労働者も最盛期の一割以下となってしまった。藩では安政年間(一八五四~一八五九)に銅・鉛の増産を断念して、銀の絞り立てに比重を移した(長谷川成一他『青森県の歴史』二〇〇〇年 山川出版刊)。