(一)市政における重点施策

福士市政における重点施策は、都市開発とともに生活環境整備にあった。それは弘前駅舎新築と駅周辺再開発、水害対策、清掃・下水道事業、観光と文化財の保護、高齢化社会への対応、市制施行百周年記念事業などである。

①弘前駅舎新築と駅周辺再開発

藤森市政において四十三年度から検討されてきた弘前駅舎の新築と周辺再開発は、五十四年度になって着工が実現し、工事費一億円、用地取得費二億円が計上される。また、駅前地区約三〇・一ヘクタールの都市改造事業が始まり、測量等の経費に四五〇九万円余り、用地取得費に三億三〇〇〇万円が計上される。新築の駅ビルは五十七年度に「アプリーズ」という愛称でオープンし、また、弘前駅城東地下道も完成した。

写真155 新築なった国鉄弘前駅舎(昭和56年、右隣は旧駅舎)

②水害対策

就任したばかりの福士市政にとって、五十年八月に発生した大水害からの復旧が最初の行政課題となった。五十一年度における災害関連事業は、道路四〇ヵ所、橋梁六ヵ所、三つの河川の復旧で一一億五八〇〇万円を計上した。そして五十二年度は約七億円を計上し、災害復旧事業は完了した。大水害の経験から、福士市長は災害のない町にすることが為政者の責務であると痛感し、河川の抜本的改修が急務であると考え、国へ懸命な陳情活動を行った。それが実を結び、五十三年度には土淵川・寺沢川とともに岩木川の改修事業に国家予算が計上されることになった。五十五年度には腰巻川流域の浸水被害防止を目的とした東北地方で初めての雨水貯留事業に着手した。五十六年度には土淵川・寺沢川の河川管理道を中心にした緑道・緑地構想のため用地買収などに着手した。五十七年度には一〇〇億円を投じた土淵川放水路も竣工し、市街地の「あばれ川」の治水整備は完了した。

写真156 福士市長就任当時の四役(左から笹森教育長、山内助役、市長、中堂収入役)

③清掃・下水道事業

五十一年度において、ゴミ焼却施設は一市五町三村の広域共同で運営されていたが、四十一年度に建設した中央焼却場は、老朽化したため焼却能力が低下していった。その一方で排出される可燃ゴミは年々増加するため、町田地区に弘前地区環境整備事務組合事業として、二六億四〇〇〇万円で最新型の焼却施設を建設することになった。また、ゴミ収集日は従来の月一回から月二回になった。五十三年度には清掃工場が稼働し、ゴミ収集車が増車されるとともに全車輛に無線機を取り付け、合理的な収集体制がとられるようになった。六十三年度からゴミ収集の一部は民間委託となった。

下水道の整備については、五十三年度において前年度比五〇%増の一五億円を計上し、水洗化促進のため改造資金貸付制度の措置が講じられた。下水道の普及率は五十七年度二九%、五十八年度は下水処理場の建設事業が完了し、普及率が三四%となり、その後も順調に向上し、平成三年度には五三・五%まで普及した。

④観光と文化財の保護

観光行政については、これまでの春・夏・秋の祭りに五十一年度から新たに加わった冬の雪燈籠まつりを定着させ、四大祭りとして通年観光を確立し、魅力あるまちの形成が図られていった。

五十四年度には弘前公園三の丸に緑化植物園建設を計画し、一億二五六〇万円が計上された。そして、五十六年四月一日、緑化思想普及の拠点となる緑の相談所がまずオープンし、六十三年、弘前城植物園が開園した。

写真157 弘前城植物園開園式

歴史と伝統のある弘前市にとって、史跡・文化財等の保全と伝承は必要不可欠であり、そのため弘前市は史跡管理団体としての指定を受ける。また、仲町地区へ伝統的建造物群の保存地区を設定することになり、五十三年度からその取り組みが本格化していく。五十五年度には長勝寺構(がまえ)や最勝院構(がまえ)の整備、伝統的建造物群の地区内に伊東家の再築と岩田家の修理保存が図られ、五十八年度には岩田家は一般公開に供され、梅田家も再建の計画が立てられていった。

⑤高齢化社会への対応

弘前市が高齢化社会の到来にともなう老人福祉を、重要施策と位置づけるのは五十八年度からで、老人デイサービス事業、老人福祉センター瑞風園の開園、軽費老人ホームの設置や福祉バスの購入などへの助成がなされた。五十九年度以降、さらに特別養護老人ホームの設置要望、入浴援護事業を六ヵ月から通年へ延長、ゲートボール場の整備、教養教室の開催など矢継ぎ早に施策が図られていった。

⑥市制施行百周年記念事業

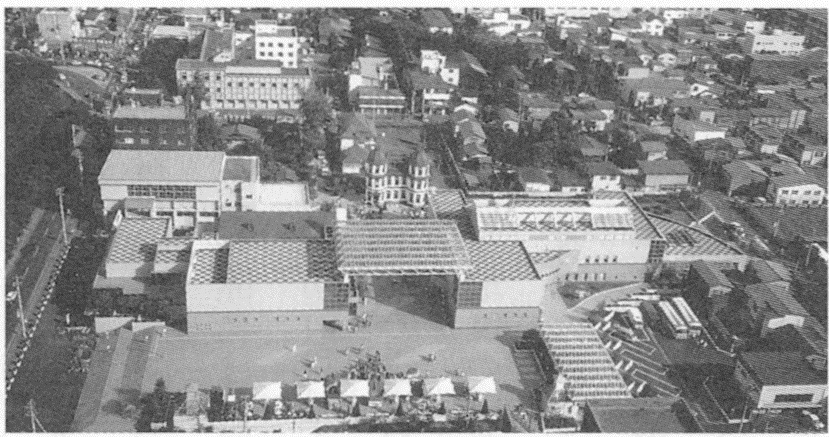

平成元年は、弘前市にとって市制施行百周年にあたるため、前年の六十三年度から記念事業が本格化されていった。その中でもっとも大きな事業は図書館等の建設事業であり、二年七月、郊外に移転した東奥義塾高校跡地に図書館・郷土文学館・観光館が開館し(この一画を「追手門広場」と命名)、三年七月は記念事業最後の施設として藤田記念庭園が開園した。

写真158 追手門広場

(二)津軽広域圏の開発

弘前市の財政における施策が常に津軽地域全体の発展を念頭に立てられてきたことは、藤森市政ばかりでなく、福士市政においても同様であった。福士市長は弘前市と津軽地域全体との位置づけを五十九年の第一回定例市議会において次のように述べている。「弘前市は、歴史的に津軽の人々とともに生活し、相互依存の関係にあって発展してまいりました。弘前市のみが伸びようとしてもそれは成り得ないことであります。弘前市は津軽の一つの核として、しかもその中心となって津軽地域全体の発展の中に伸びていかなければならないと思います。」このような考えから津軽広域圏の開発として、岩木山ろく開発、津軽ダム建設、青森地域テクノポリス計画などの実現を図っていくのである。

①岩木山ろく開発

岩木山ろく開発は、五十八年度に県が策定した津軽地域開発基本構想の主要プロジェクトであり、その促進のため、周辺六市町村により岩木山ろく開発促進協議会が組織される。六十二年度には民間企業により鰺ヶ沢長平地区にスキー場の建設が計画され、リゾート開発が構想される。平成二年度には国から津軽岩木リゾート構想の承認を受け、地域の保養地として、また、集客の拠点として事業が本格化していった。

②津軽ダム建設

六十三年十一月、浅瀬石川ダムから水道用用水の供給が始まったが、それに引き続き岩木川上流に津軽ダムの建設が計画され、平成三年度に事業が着手された。

③青森地域テクノポリス

青森地域テクノポリス開発計画は、青森市を母都市、弘前市を準母都市として、四市二町二村(青森市、弘前市、五所川原市、黒石市、浪岡町、藤崎町、常盤村、田舎館村)からなる人口約六〇万人の地域に、魅力的な定住環境と良好な工業立地環境の整備を図り、これによって「北の技術定住都市」を建設しようというもので、六十年八月、国の指定を受けた。弘前市における開発計画は、北和徳工業団地に進出が決まっていた二社の先端技術企業を中心に動き始めていった。