ここに『昆布場及取獲高調』と『昆布場調』が現存する。これは、「当時の昆布採取場所の調査と明治5年から9年までの163戸全てを対象とした昆布生産高の調査」である。明治初期の昆布漁・生産高の実態を知る上で極めて貴重な資料であり、これをもとに、調査の意図も含めて明治初期の昆布漁について考察する。

『自明治五年 至同九年 昆布場及取獲高調』

「調書様式」 例 尻岸内村一番

開拓使三等出仕 杉浦 誠 殿

昆布取獲高調 第一八大区 一小区 茅部郡 尻岸内村

調書

一 持符舩 壹 艘

一 礒 舩 三 艘

一 昆布取夫 四 人

昆布場 茅部郡尻岸内村字ム井泊取獲高

一 昆 布 三石一斗三升六合 明治五年分

一 同 五石弐斗三升二合 明治六年分

一 同 七石三斗三升六合 明治七年分

一 同 九石一斗六升 明治九年分

右之通御座候也り

明治九年一一月 茅部郡尻岸内村 山内 三次郎 印

村用掛 村岡 清九郎 印

一小区副惣代 増輪 半兵衛 印

以上の様式で、尻岸内村 昆布取獲漁家163戸全戸についての調査書が存在するが、これは、資料編に記載する。

「調査項目」

使用漁船の種類と隻数 ・持符舩・礒舩

昆布取夫の人数 ・1隻当たり1人

取獲戸数・採取場所

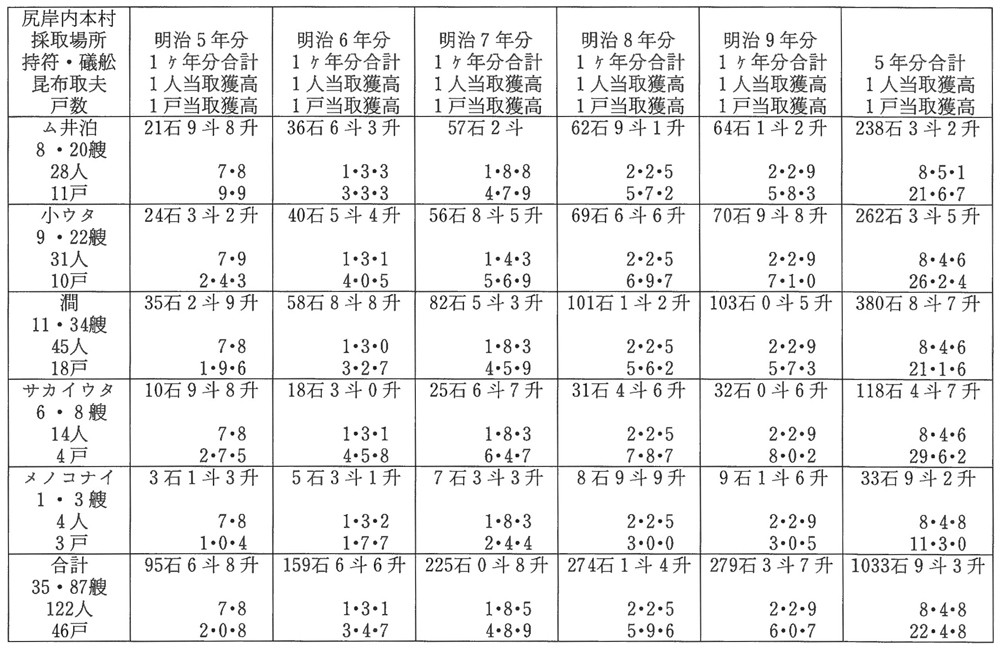

尻岸内本村 ・46戸

・5か所 ・ム井泊(11戸)・小ウタ(10戸)

・澗(18戸)・サカイウタ(4戸)

・メノコナイ(3戸) 以上

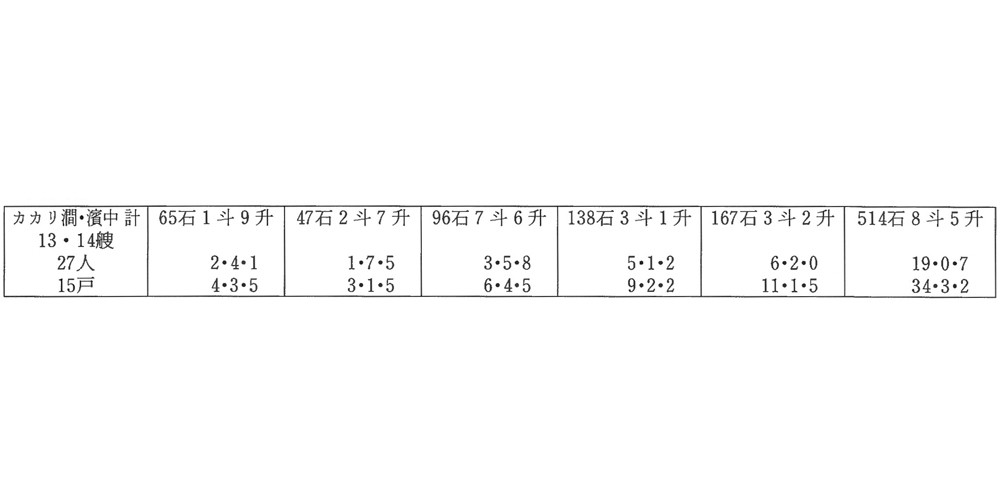

支日浦 ・15戸

・2か所 ・カカリ澗(1戸)・濱中(14戸)

以上

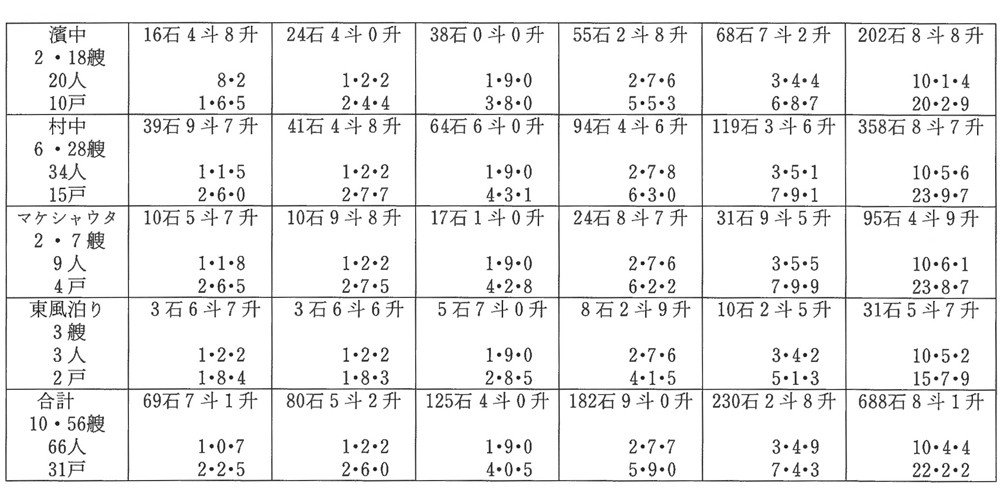

支古武井 ・31戸

・4か所 ・濱中(10戸)・村中(15戸)

・マケシャウタ(4戸)

・東風泊り(2戸) 以上

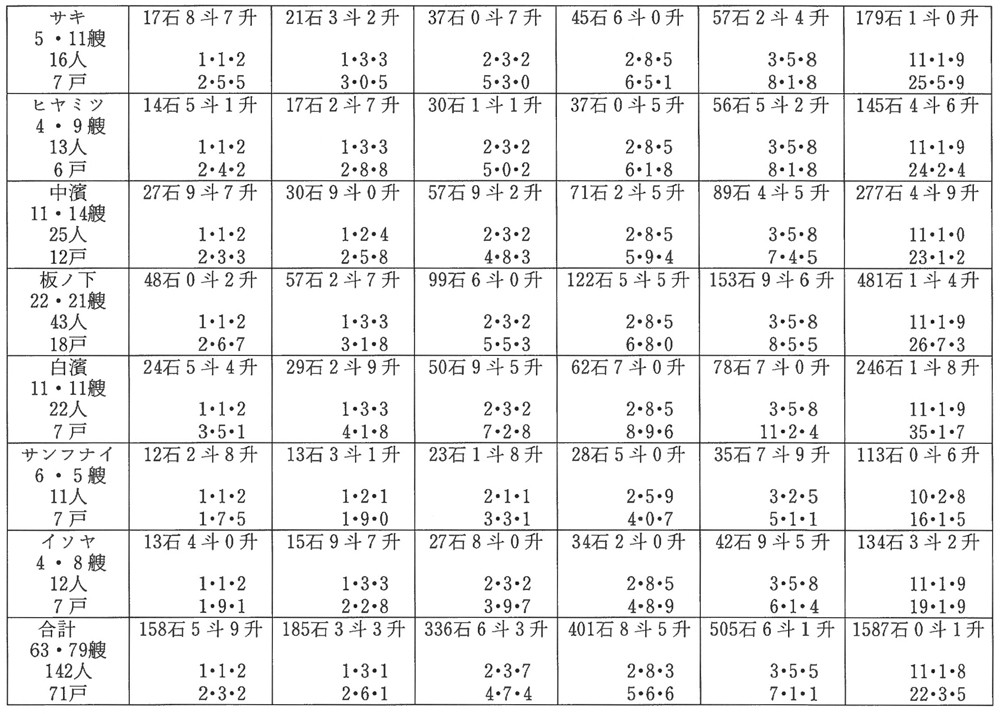

支根田内 ・71戸

・8か所 ・サキ(7戸)・ヒヤミツ(6戸)

・中濱(12戸)・澗(7戸)

・板ノ下(18戸)・白濱(7戸)

・サンフナイ(7戸)・イソヤ(7戸)

以上

調査対象年 ・明治5年~9年

取獲高 ・単位 *石・斗・升・合(1石 150キログラム)

取獲者 ・住 所 氏 名 印

証明者 ・村用掛 村岡清九郎

同 ・1小区総代 増輪半兵衛

提出先・年月日 ・明治9年11月

・開拓使3等出仕 杉浦 誠宛

*取獲高についての記録は 石・斗・升までとし合は切り捨てた。

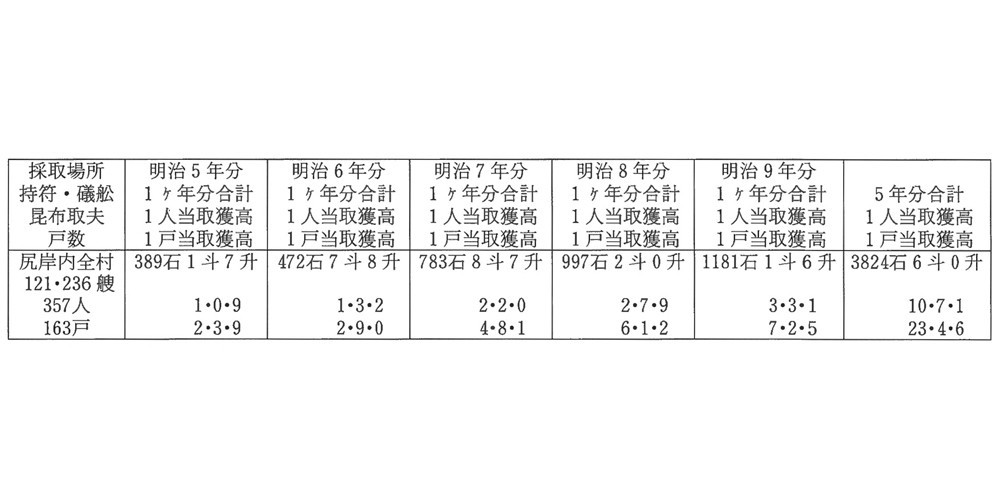

「昆布取獲高 集計表」

支日浦

支古武井

支根田内

総計

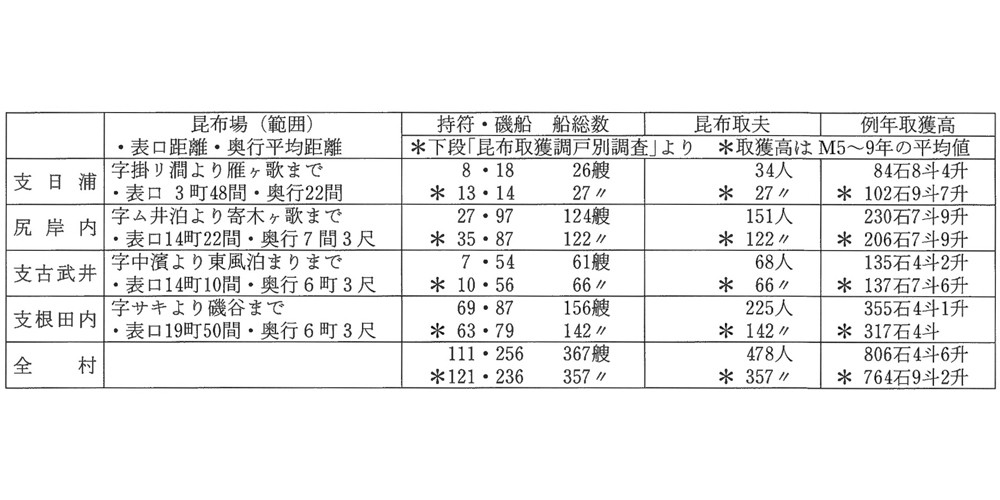

『昆布場調』(明治九年調)

右之通昆布場取調奉書上候也 支日浦組合頭 百姓総代 米澤清十郎 印

明治九年十一月十九日 同古武井組合頭 同 福澤勝五郎 印

同根田内組合頭 同 大坂 力松 印

尻岸内村用掛 同 村岡清九郎 印

右 副惣代 増輪半兵衛 印

開拓使三等出仕杉浦誠殿

<昆布の取獲高>

明治5~9年の記録、『明細書〈昆布取獲高個別調・昆布場調〉』では、この5年間の平均取獲高が、それぞれ、『831石・765石・806石』と記録されている。調査対象・年代ともに同じであり±41石は、統計のとり方の違いや集計漏れ・重複などがあったからと思われる。これらの事も考慮し、一応この年代の平均的取獲高は「800石」前後とみて間違いなかろう。また、この5年から9年の推移を見れば、昆布取獲高個別調・昆布場調共に年を追うごとに取獲高は増加している。最も増加率の高かったのが明治9年であり、この記録の終年、明治9年の取獲高(およそ1200石)は、同初年の5年(およそ400石)に比べ3倍余りにも増加している。ただ、9年の取獲高「1200石をピーク」に、明治12~16年の統計(函館縣統計表式)では「899石・583石・937石・778石・605石」と900石を超えることなく、また、年により落ち込みも見られる。これについては先にも述べたように鰯の大豊漁による人手不足が原因と推察され、仮に、明治9年当時の生産体制で臨めば、平均千石以上の取獲高を上げることができたものと思われる。

なお、平均すると昆布取夫1人当たりの取獲高は、明治9年(ピーク)で3石3斗1升、5~9年の平均で2石1斗4升。漁家1戸当たり、明治9年で7石2斗、平均で4石6斗9升となる。また、取獲高の1番多い地域は日浦で1人当たり、9年6石2斗・平均3石8斗。同じく漁家1戸当たり、9年11石1斗5升・平均6石8斗6升となっている。因みに、日浦の漁師は明治9年1人で930キログラム、約1トンの昆布を採ったことになる。

絶対量では人数も多い根田内(取獲夫41・戸数44%)で、明治9年505石6斗(全対比43%)、平均317石4斗(同42%)となっている。

<昆布取獲高調のねらい>

昆布については以上のように、取獲場、戸別(船数・人数)、生産量(石・斗・升・合といった小さな量まで)実に細かな調査をしかも継続して実施している。勿論、その他の海産物、鰤・鰯・鮭などについても調査はしてはいるが昆布ほどきめ細かくはない。

そのねらいは主要な収獲物としての実態把握と同時に、昆布が税の対象として課税しやすく、また、最も安定した生産物であったからだと思われる。すなわち、その年の気象に左右される魚類と違い、生産量にある程度見通しがたち、また、指導によっては増産も可能であること、次に、製品が規格化できること、また、現物徴収しても流通経路がはっきりしていること、などがあげられる。そんな思惑とは別に、この取獲高調べが生産性の向上に繋がった事だけは確かである。海産税については後述するが、昆布の税は種類・結束法(製品の荷姿)別にきめ細かに定められている。ここで、海産税とも関わるので、明治20年代の「昆布の種類別・採取季節・結束法等について記しておく。

<明治前・中期の昆布の実体> 『北海道水産全書 高雄北軒(明治26年刊)』より

「主な昆布と形状」

・元昆布(マコンブ) 多少厚薄長短に差はあるが、概ね幅3~4寸(9~12センチメートル)より尺余り(30センチメートル)、長さ6~7尺(1.8~2.1メートル)より丈余り(3メートル)である。質は厚く濃緑色で、古来松前昆布と称して賞味されていたものはこれである。

・三石昆布(ミツイシコンブ) 幅2~3寸(6~9センチメートル)、長さ3~4尺(0.9~1.2メートル)より丈余り(3メートル)になるものもある。暗緑色で元昆布に比べて厚く塩分少なく甘みが多い。

・細目昆布(ホソメコンブ) 幅1~3寸(3~12センチメートル)、長さ4~5尺(1.2~1.5メートル)乃至7~8尺(2.1~2.4メートル)、中心に條があり葉薄く、盆布(ボンメ)ともいう。

・真昆布(ナガコンブ) 長昆布と呼ばれているもので、幅2~3寸(6~9センチメートル)、長さ数丈(3メートル~)になる。三石昆布に比べれば質薄い。

・黒昆布(リシリコンブ) 幅3~4寸(9~12センチメートル)、長さ4~5尺(1.2~1.5メートル)に及ぶ、黒色で質厚く天塩の沿岸に産するものを天塩昆布といい、利尻礼文等に産するものを利尻昆布という。一般に「ダシ」昆布と呼ばれているのはこれである。

・水昆布(幼生の昆布、若生をさしている) 細目昆布のように幅狭く中心に條がある。その質薄弱で味淡白である。

「結束法あるいは製品名」

・元揃昆布 原草は、元昆布・黒昆布の2種類で、根を切り捨て1本ごとに元と先とを揃え、35枚あるいは45枚を重ね、三日月形に切り長さ5尺(1.5メートル)とし3か所を縛り1把とする。重量は1把2貫目(7.5キログラム)として、2000束で百石(1.5トン)とする。なお、切り捨てた部分は駄昆布の原料となる。

・花折昆布 原草は、元昆布・黒昆布の2種類で、これを広く引き伸ばし長さ2尺5寸(75センチメートル)に折り返し、2、3か所を縛り1把とする。大きい物は1把2貫目(7.5キログラム)小さいものは1貫目(3.75キログラム)内外とする。大きい物は5本結と呼び昆布5葉を2つ折りにしたもので、小さい物は3本結と呼び3葉を2つ折りにしたものである。いずれも上等品である。

・長折昆布 原草は、元昆布・黒昆布の2種類で、3尺5寸~4尺(1~1.2メートル)に揃え、元を切り捨て結束したものである。

・島田折昆布 原草は、元昆布・黒昆布の2種類で、婦人の島田髷(髪型)の形状に結束したもので、その重量は通常1貫目(3.75キログラム)とする。

・折昆布 原草は、元昆布・黒昆布の2種類で、1枚ごとに皺を伸ばし長さ1尺5寸(45センチメートル)にして、末の方より巻き折り5枚重ねにし1把とする。重量7百匁(約2.6キログラム)とする。

・長切昆布 原草は、三石昆布・真昆布(ナガコンブ)・細目昆布で、1枚ごとに引き伸ばし根茎を截断し葉先を切り去り結束する。上等品は長さ4尺(120センチメートル)中結6か所または5か所、上結7か所または6か所を結び、重量は8貫目(30キログラム)とする。並等品は長さ2尺5寸または3尺6寸(75センチメートルまたは108センチメートル)中結5か所または4か所、上結6か所または5か所を結び、重量は8貫目(30キログラム)、6から7貫目(22.5~26.3キログラム)とする物もある。

・細目昆布 原草は細目昆布で、根部を揃え2尺5寸(75センチメートル)になるよう2つ折りにし3か所を結束する。1把の重量6貫目(22.5キログラム)とする。

・棹前昆布 原草は秋末より冬季に採取したもので、従来、竿に掛けて乾したことから棹前と呼ばれている。長さ3尺5、6寸(105~8センチメートル)、中結5か所、1把の重量は6貫目(22.5キログラム)とする。

・水昆布 原草は若生昆布で、長さ4尺から4尺2寸位(1.2~1.3メートル)、中結5か所または4か所、上結び7か所または6か所、重量は8貫目から7貫目(30~26.3キログラム)とする。

以上、各産出地により長短・結所・重量に差がある。

・塩干昆布 原草は三石昆布で、長さ不定、上結4け所重量は8貫目(30キログラム)とする。

・胴結昆布 下等品を混入し、長さ4尺(1・2メートル)上結び3か所、重量8貫目(30キログラム)とする。

・駄昆布 元揃え、花折り等を製造した余り、または海岸に漂着した昆布等の極下等品を集め、長さ2尺7寸から3尺位(80~90センチメートル)、重量2貫目(7.5キログラム)を1把とした、いわゆる下等品である。

以上、明治期の昆布の主な種類、結束法について『北海道水産全書 高雄北軒(明治26年刊)』より要約して述べたが、現在でもこれらを踏襲している地方が多い。昆布の名称については、種類・地域、産地、あるいは結束の仕方、商品名(ブランド)等、入り混じり様々な名前で呼ばれている。例えば、郷土で産する昆布の種類は、マコンブ(Laminaria japonica Areschoug)と、ミツイシコンブ(Laminaria angustata Kjellman)であるが、マコンブについては、ほんこんぶ・もとこんぶ(鹿部・南茅部)、しのりこんぶ(函館)、はばびろこんぶ(室蘭)、みんまやこんぶ(青森県竜飛・三厩)、全国的には真昆布など。ミツイシコンブについては、しおほしこんぶ(恵山)、うらかわこんぶ(浦河)、しゃまにこんぶ(様似)、そうぱうし(室蘭・白老)、だしこんぶ(白糠)、くろこんぶ(岩手県田老)、あるいは全国ブランドとして日高昆布などがあげられる。

なお、郷土の結束法としては、元揃昆布・長切昆布・駄昆布が殆どである。

<昆布の販路と相場>

販路 昆布が長崎俵物3品・諸色として、重要な中国(清国)への輸出物であったことは先に述べたが、安政6年(1859)の箱館開港以降、昆布の輸出状況は一変した。入港する多数の外国船が清国向海産物を買い付け、昆布の価格も年々値上がりした。これらのことも開拓使が昆布課税を重視する一因であり、また、漁家の生産意欲向上に繋がったものと推察される。

当時の昆布の販路は、結束あるいは種類によって輸出用・国内用に大別されていた。日高沿岸から根室・オホーツク海沿岸にかけて産出される「長切昆布(ミツイシコンブ・ナガコンブ)」と加工品の刻昆布(江戸時代の昆布漁、加工昆布の項を参照)中国向け輸出品が多く、茅部・亀田地方の「元揃昆布(マコンブ)」は国内向け特に大阪地方、亀田郡小安以西から函館大森浜沿岸で産する「花折昆布(マコンブ)」は京阪地方に移出されていた。また、昆布の需要の多い県別では、最も多いのが、「大阪・東京・神奈川・富山」の4県で、次が「山口・広島・福井・新潟・秋田・島根・石川・熊本」、さらに「京都・岐阜・鹿児島・岡山・奈良・佐賀」がこれに次いでいた。

相場 明治22年当時の相場は本道は百石単位で表し、清国は百斤(きん)単位で表していた。

国内相場

百石につき平均 元揃昆布 七〇〇円(百斤に換算 約二円八〇銭)

同 長切昆布 四〇〇円( 同 〃一円六〇銭)

同 折 昆布 五二〇円( 同 〃二円〇八銭)

同 花折昆布 三二〇円( 同 〃一円二八銭)

清国相場

百斤につき平均 昆布 一円八五銭(百石に換算 約四六二円)

同 刻昆布 二円七〇銭( 同 〃六七五円)

なお、清国への輸出昆布はその殆どが当時生産量の多かった長切昆布(ナガコンブ・ミツイシコンブ)で、相場は国内より若干高めとなっていた。