写真49 東目屋層の変形した地層のクローズアップ。写真の下の方にみられるような泥岩層が大小のブロックとなり,その間を大きな礫まじりの砂が充てんしている。

このような特徴をもった堆積物は、弘前市付近では東目屋(ひがしめや)層と呼ばれていて、西目屋村の郷坂沢の数十メートルの高さの断崖(写真48)をみると、右に説明したような状態で地層が変形した様子がよくわかる。東目屋層の分布は、大秋付近から郷坂沢を経て、りんご畑となっている丘陵を東へ向かって連続し、弘前市街の台地を構成する土台の地層となっている。したがって台地や丘陵地では、りんご畑などを造成するために崖ができると、東目屋層の地層が現れることが多い。

写真48 郷坂沢の高い谷壁にみられる,東目屋層を特徴づける変形した地層の様子。もともと成層していた泥岩質の地層が折れ曲がり,寸断されている。

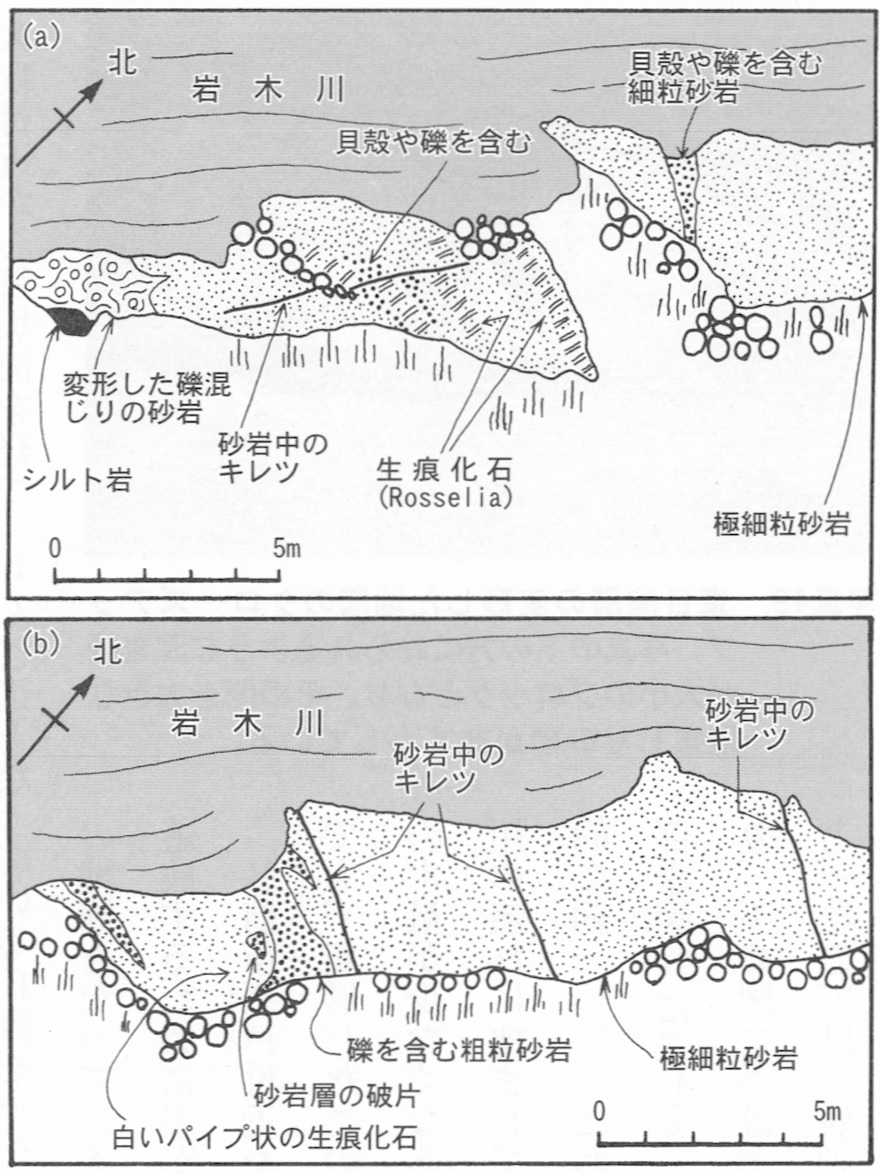

弘前市悪戸(あくど)付近を流れる岩木川の右岸(河川敷に野球場のある上流側)でも、変形したこの東目屋層をみることができる。夏になって岩木川の水量が少なくなると、草が生え玉石や砂利の散らばった川原と岩木川の流れに挟まれて東目屋層の地層が露出する。露頭は川沿いに断続的に約一一〇メートルにわたって観察できる。露頭をスケッチしたものの一部を図47に示した。上の図(a)はその中で一番下流側に位置しており、下の図(b)はそこから約四五メートル上流部に位置している。よくみると、ここでは一般の地層にみられるような整然と重なっている様子はみられない。泥岩のようにみえるものは正確には極細粒砂サイズの砂岩であり、北西-南東方向に延びたたくさんのキレツ(小断層)がみられる。そのキレツとよく似た方向に、くさび形やさらにそれが枝分かれした形をなして、礫や貝殻の混じった少し粗い砂岩が挟まっている所もある。極細粒砂岩にはロッセリア(Rosselia)と呼ばれる細長い漏斗状の生痕が配列している。ロッセリアはフサゴカイの仲間の巣穴が地層中に残ったもので(奈良、一九九八)、一般には七〇~八〇メートルより浅い砂地の海底に形成されたと考えられる。(a)の左の方には一メートル前後のシルト岩の塊があったり、複雑に変形した礫まじりの砂岩が、極細粒砂岩に突き刺さっているような状況が観察できる。このように、東目屋層は全体を通して地層と呼ぶにはあまりにも乱雑で変形していることが特徴であり、乱堆積やスランプ堆積物と呼ばれるゆえんである。

図47 悪戸付近の岩木川の川岸に露出する東目屋層の露頭スケッチ。

二五〇万年~一五〇万年前ごろ、日本海側から陸地の内部に広く海が侵入し、現在の津軽平野を飲み込むように、大きな湾が形成されていた。この湾には、たくさんの河川が注ぎ込んでおり、ときおり大量の土砂が海へ運び込まれて堆積し、少しずつ埋め立てられて次第に浅くなった。

この海に堆積した地層は大釈迦層と呼ばれている。湾の奥まった所に開いた河口(海に向かってラッパ状に開いた河口域をエスチュアリーという)には潮の干満がみられ、満潮時には波で運ばれた砂粒が川の出口に堆積し、干潮時には、川の上流から流れてきた砂や石ころが河口の奥に堆積したことが地層中に記録されている(図48)。河口の前面には広い干潟が広がり、干潟の泥っぽい砂の中にはたくさんの生物が住んでいた(写真51)。海にはダイシャカニシキやエゾキンチャクなどのホタテガイの仲間をはじめエゾタマキガイ、エゾシラオガイなどの二枚貝の他に、ニッポンキリガイダマシなどの巻貝やウニ、コケ虫、海綿、フジツボなどが住んでいた。これらの生物はごくまれに起きる嵐の大波によって沖合へ運ばれることもあった。嵐の時の大波は海底の砂と一緒に底生生物まで振るい分けるので、嵐の過ぎ去った海底には貝殻が密集した堆積物(ストーム堆積物)ができる。そのようにしてできた地層には、嵐の波が海底の砂をゆり動かしてつくる、ハンモック状斜交層理という縞目がみられることがある。

図48 鮮新世後期のころの弘前付近の古地理図。津軽平野は広く海に覆われ,南の方にあった碇ヶ関カルデラからは,時々火砕流が周囲へ流れ出していた。

写真50 岩木川の右岸に露出する東目屋層(写真左)と,そこに含まれている二枚貝化石の断面(写真右の白矢印ではさまれた部分)。

写真51 図50の最下部にみられる,河口の沖合の砂地の海底に住んでいたフサゴカイ類の巣穴。生痕化石。

(平賀町唐竹)

大釈迦層が堆積した時の海には、グロビゲリナ・ブロイデス、グロビゲリナ・クィンケローバ、グロボロタリア・インフラータ・インフラータ(根本、二〇〇〇)などの有孔虫やケイソウなどのプランクトンが生息していた。また品田・天野(一九九五)は、シルト岩に巣穴をつくっていた岩石穿孔性二枚貝化石の産出を報告している。

大釈迦層(写真45)は、大釈迦付近から津軽平野の東側を取り巻くように分布し、黒石市の東側の丘陵地や平賀町東部の丘陵に分布する。津軽平野の地下にも分布しているが(第一章第四節参照)、その一部は市内の笹森(ささもり)山(写真52)や独狐(とっこ)にも露出している(鎌田ほか、一九九六)。黒石市法峠の法領院行寺の脇には、約二八〇万年前の潮汐(ちょうせき)三角州が作った堆積物がみられる。そこでは沿岸流で運ばれた砂が砂州(さす)(バー)を作り、嵐の時に沖合から陸に向かって打ち寄せる大波がラグーン内に砂を運び込み、上げ潮潮汐三角州を形成したと考えられている(鎌田ほか、一九九四)。

写真52 笹森山をつくっている,大釈迦層の砂岩にみられるロッセリア(Rosselia)の化石。

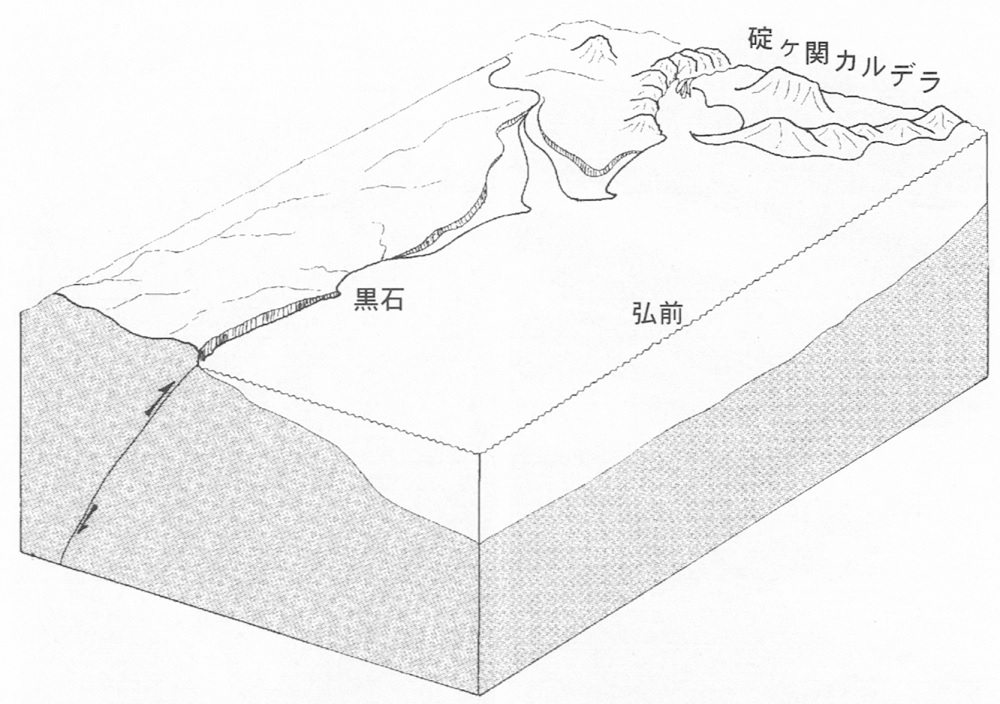

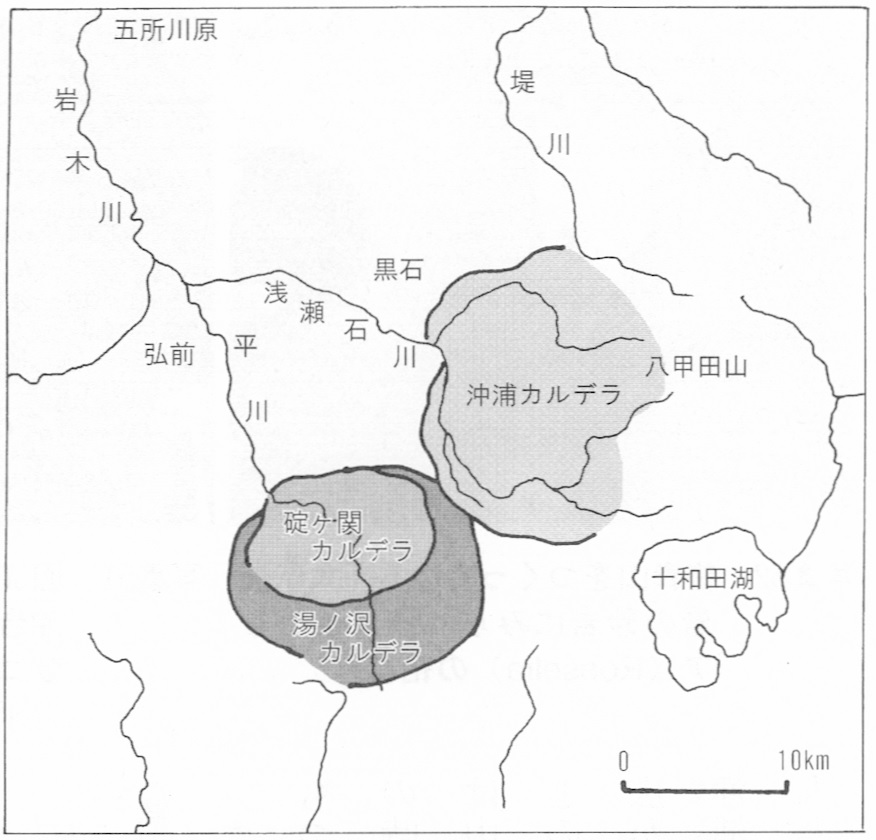

この時代、古津軽湾(津軽内陸水路)の南や南東には大きなカルデラをもつ火山があり、活発に噴火を繰り返していた。ときおり起きた大噴火の時には大規模火砕流が発生し、火山灰や軽石を大量に含んだ熱い熱雲は山麓を流れ下り、さらに隣接した海中にまで広く拡散して堆積した。この時期のカルデラは、現在の津軽平野よりやや広い範囲を覆うように広がっていた海域の南の方に三つもあり、それぞれに碇ヶ関(いかりがせき)カルデラ、沖浦(おきうら)カルデラ、湯ノ沢(ゆのさわ)カルデラと名前がつけられている(村岡・長谷、一九九〇、図49)。これらの火山の外輪山(がいりんざん)の位置を復元してみると、その規模はいずれも十和田湖を形づくっている十和田カルデラと同じくらいか、それより大きいものであったことがわかる。

図49 鮮新世から更新世にかけて,津軽平野の南東部にあった三つのカルデラの位置。

(村岡・長谷,1990から作成)

カルデラから発生した火砕流の一部は、カルデラ壁である外輪山を乗り越えて流れ下り、周囲の低地に堆積した。碇ヶ関カルデラから流出した火砕流堆積物は虹貝(にじかい)凝灰岩、沖浦カルデラから流出した火砕流堆積物は青荷(あおに)層と呼ばれ、津軽地域に広く堆積した。碇ヶ関カルデラの外輪山の北西部は、ちょうど弘前市と大鰐町の境界付近に位置し、北部のへりにあたる外輪山の標高はあまり高くなかったために、そのカルデラ湖は当時津軽平野を覆うように広がっていた内海と連結していた(図48)。そのため、カルデラ内から発生した火砕流のうち北の方へ流れ出したものは、当時浅い海となっていた弘前市方面へも厚く堆積したに違いない。厚い土砂からなる津軽平野の地下には、この時の火砕流の一部や、一度堆積した火砕流がその後大雨で削られて流れて堆積した、白っぽい軽石質の砂層(ラハール堆積物)が何枚も挟まれている(第一章第四節参照)。尾開(おびらき)山のふもとの、お茶の水として知られる湧水付近でみられる白っぽい岩石や、りんご園の白い崖の地層は、湯ノ沢カルデラを噴出源とする火砕流が堆積したもので、尾開山凝灰岩と呼ばれている。平賀町尾崎の白岩(しろいわ)(写真53)と呼ばれる崖を作っているのも、湯ノ沢カルデラから流出した火砕流が水中に堆積したもので、黒雲母が含まれているためにキラキラ光ってみえる。

写真53 平賀町尾崎の白岩。

火砕流は高温の状態で拡散しながら斜面を流れ下るが、内部に含まれていた高温のガスは、火砕流の温度の低下に伴って抜けてしまう。斜面を流れ下った火砕流の動きが停止して冷え、ガスが抜け始めると、火砕流堆積物の内部には脱ガスパイプと呼ばれる上下に延びた細い管状の模様が痕跡として残される。虹貝層の火砕流堆積物の内部にも、この脱ガスパイプがいたるところでみられる。次にこのような様子をイメージできる実際の露頭の例を紹介しよう。