明治十五年(一八八二)、弘前本町にあった農牧社の事務所に懇願して、常盤野の農場で牧夫として働かせてもらうようになり、その熱心な働きぶりに対して同社長大道寺繁禎、同副社長笹森儀助、中畑清八郎等から多くの薫陶を受けることができた。同十九年(一八八六)、笹森儀助が牛一頭と五〇銭を嘉七に授け、嘉七はそれを元に牛乳屋を営んだ。東京で牛乳店を営業するなど、農牧社での八年間は、嘉七の「難行苦行を積んだ奮闘時代」であった。同二十二年、東京から戻り、貯金と借金で二町五反八畝の土地を六二円で購入、第一号のりんご園「向陽園(こうようえん)」を開設し、以後、りんご栽培に傾注した。

写真172 外崎嘉七経営の「向陽園」

(明治40年代 旧中津軽郡清水村樹木)

嘉七は、後年、「りんごの神様」と称せられるが、その最大の業績は、明治三十年代の病害虫の発生時に袋掛法と木洗い(樹幹洗浄法)の新技術を導入し、第一次危機を脱出することに成功したこと、さらに、りんごの山地栽培の奨励により、明治末年には青森りんごが全国一の栽培面積を有するようになる契機を作ったことである。その他、国内のみならず海外(ウラジオストク、上海)の販路拡張、土壌分析、施肥法、栽培法、独自の剪定法(外崎式急造一段形)を編み出し、県内各地を巡検、普及に努めた。同四十四年(一九一一)、清水村林檎生産販売購買組合の組合長に就任した(同前)。続いて明治末から大正期にかけての第二次危機(モニリア病、褐斑病)の際には、前出の三浦道哉、島善鄰の科学的処方箋を支持し、農民の目の前で実践することにより、その効果を知らしめることに成功した。これは農民から絶対的な信頼があったからこそできたことだった。

嘉七は、明治四十一年(一九〇八)と大正四年(一九一五)の二度、大正天皇の行啓を仰いだほか、青森県のりんご界の功労賞として数々の表彰を受け、緑綬褒章のほか、大日本農会から緑白綬有功賞、県農会より彰功銀賞を授与された。大正十一年(一九二二)、報徳会(会長楠美冬次郎)が、清水村産業組合の隣接地(現弘前市樹木二丁目)に記念碑を建立した。

写真173 外崎嘉七と丹精の国光樹

(明治38年)

青森県は、大正五年(一九一六)春、三浦道哉の大学後輩に当たり、果樹園芸学を修めた島善鄰(しまよしちか)(明治二二-昭和三九 一八八九-一九六四)を苹果栽培調査技師として招聘(しょうへい)した。島は、一年間にわたって精力的な調査を行い、大正六年九月「青森県苹果減収の原因及其救済策」(資料近・現代1No.六三三)をまとめた。島のりんご栽培体質の改善策は、第一に、自家労力に見合った経営面積にすること。そのために園地の縮小、間伐を行うこと。第二に、肥培管理の徹底を図ること。具体的には、全園に肥料を撒布(全園肥沃法)して、地力(ちりょく)の増進を図ること。第三に、薬剤による病虫害の防除を行うことであった。

現在では、当然とも思えるこの島の「救済策」は、青森県産りんごの状況に科学的メスを入れた初の「白書」ともいうべき処方箋であり、これをもとに、官民挙げての栽培改善運動が展開された。大正七年(一九一八)十一月、島の発案で、わが国初の防除暦「苹果病害虫防除暦」が作成され、生産者の間に広く普及した。

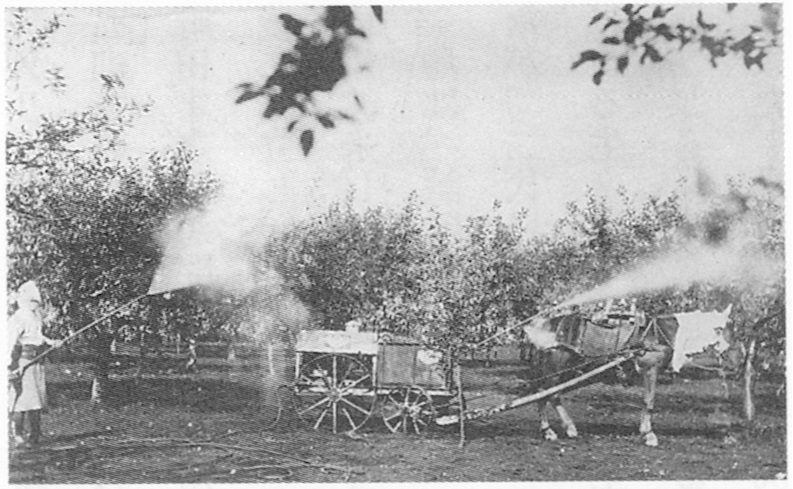

しかし、徹底した薬剤撒布には噴霧器の普及が不可欠であった。噴霧器の導入では、青森県は全国に先駆けており、明治三十年(一八九七)に旧弘前藩士の蛯名昌一が噴霧器によるボルドー液撒布を菊池楯衛に紹介した。同年、菊池はアメリカから背のう型噴霧器を輸入して使用のうえ、東京の十文字商会に働きかけて国産初の噴霧器を作らせた。弘前での噴霧器の普及に大きく貢献したのは「町田尚産園」および町田商会である。町田尚産園は、旧弘前藩士町田才之丞が開設したりんご園で、ここでメーカーとタイアップして噴霧器の改良に貢献した。また、才之丞が後に創立した町田商会は、動力噴霧器の導入に大きな役割を果たした。大正十一年(一九二二)、りんご研究のために渡米した島は、『リンゴ生産事業に関する調査』(大正十二年十二月)の中で発動機付噴霧器を紹介している。

写真174 町田商会が輸入した発動機付噴霧機

(大正13年)

島は、試験場に導入すべく同十三年度予算に要求するものの、あまりの高額のため導入することができなかったが、二代目新吉のとき、町田商会が輸入して試験場に貸与した。町田は、耕作の改良に伴う改良農機具の利用による生産能率の向上と生産費の低減を主張し、利益を度外視して優良農機の直接輸入を行った(「農業の機械化?斯くして耕作経費を半減す」『青森県農会報』第一四九号)。

また、島は肥培管理に関して、大正九年(一九二〇)全園肥沃法を提唱したが、これは当時の一般生産者には容易に理解されず、全面的に普及するのは昭和に入ってからである。農薬撒布、剪定法等、大正期に理論と実験の完成した栽培技術は、昭和に入って急速に普及した。島のりんご栽培法は、それまでの粗放的な大経営に反省を迫り、労働集約的な小農民経営の適合性を示すものであった。

このように明治後半の病虫害大発生とその対策は、りんご経営に集約化と規模縮小を求めたが、一方では部落有秣場、すなわち傾斜地での開園が地主的大規模粗放経営の存続を支えた。しかし、大正期の栽培改善運動は、防除技術をますます高め、よって集約化の要請もより強くなっていった。また、大戦景気は、物価、特に資材費と労賃を高めたため、大規模経営はいよいよ立ち行かなくなった。そこで、大規模経営の園地は、譲渡、あるいは成園小作に出され、中・小規模経営が主流となっていくのである。

島は、昭和二年(一九二七)、北海道帝国大学の助教授として転出するまで、県農試のりんご部門の整備拡大にも尽力した。同二十五年(一九五〇)から、北大学長を一期四年務めた後、昭和三十年(一九五五)七月、弘前大学農学部設置に尽力すると同時に教授として教鞭をとった。島の一連の業績は、青森りんご界にとって忘れることのできないものであり、「恩人」として高く評価されている(『島善鄰先生誕生百年記念誌』一九八九年)。

外崎嘉七と島善鄰は、三十歳の年齢差があり、島は南部花巻の出身であったが、二人のりんご振興にかけた熱意には共有するものがあり、「津軽と南部の名コンビ」は大正期のりんご振興に大きな役割を果たした(前掲『りんごを拓いた人々』)。