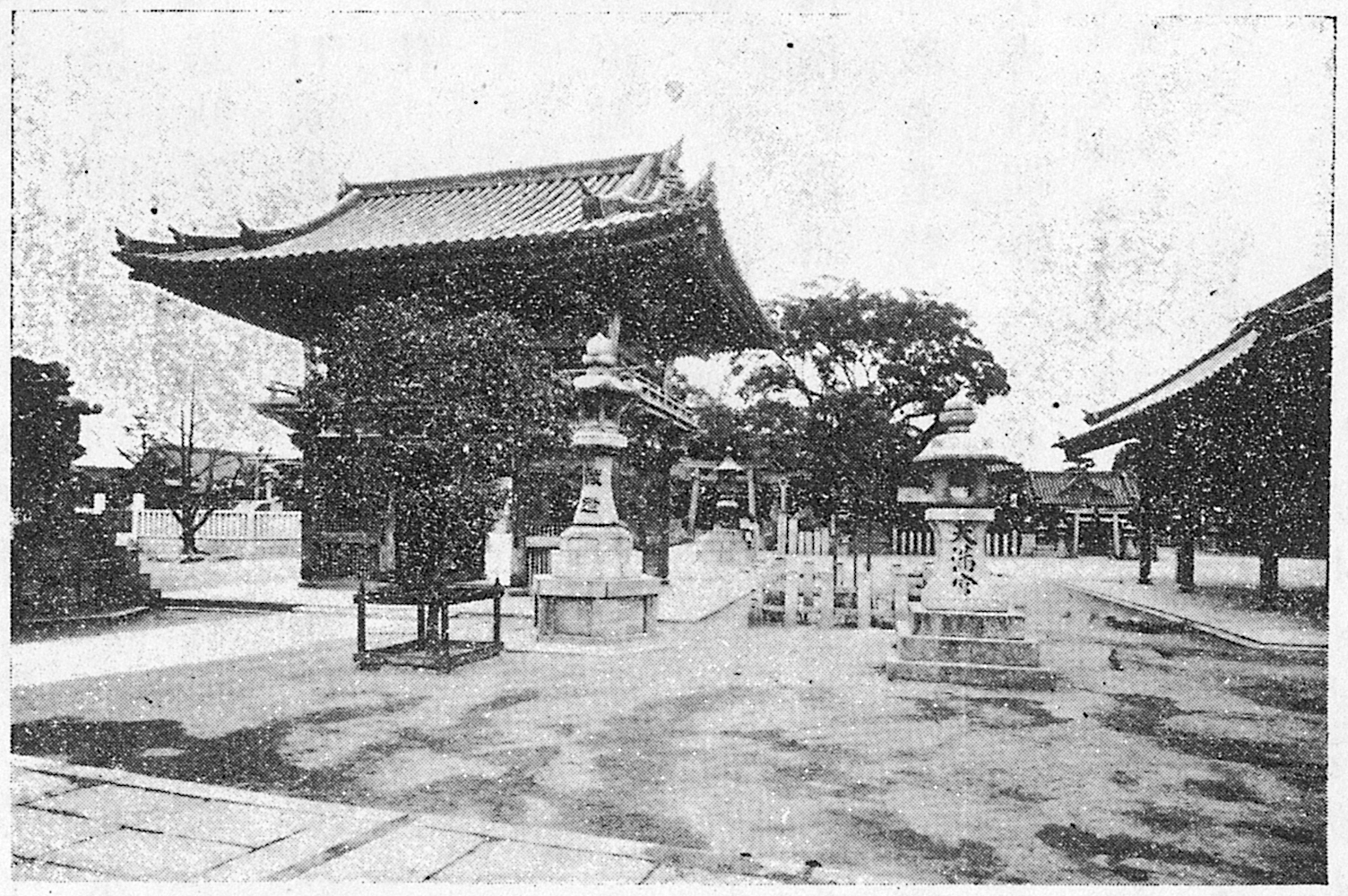

第八十九圖版 菅原神社全景

【神子】當社には世襲の神子があつて、代々中務と稱し、神事、祭禮其他社役に奉仕した。何時頃より配屬したかは明瞭でないが、永享十年中務なる者が十一歳で社役に勤仕してゐるのを見ると、其由來は古い。居宅は元和復興の際には、天神門前卽ち湯屋山の口に於て、表口五間、奧行十間の敷地を與へられ、天神支配所として、諸役を免除せられてゐた。(天神神子に關する文書)當社にも亦開口社と同じく、【莊嚴頭の神事】莊嚴會の神事があり、每歳二月三日を以て、執行することゝなつてゐた。資格は大寺と同じく十五人を選定し、其中より五人を選び出し莊嚴頭とした。然し、大寺と同じく中期以降商勢振はざるに至り、享和以後嚴正なる規格も次第に崩れ、漸く其儀式を維持するに過ぎないやうになつた。(全堺詳志卷之下、莊嚴頭に關する文書)【法樂連歌會】當社法樂連歌の開催せられた濫觴は明かでないが、天正二年の堂宇配置圖にも連歌所が記入せられ、菅神七百五十年祭に當る慶安五年正月には、連歌二千句の興行あり、其八百年祭の前年元祿十四年八月には、十一日より七日間連歌三千句の催あり、翌十五年には詞宗平間長雅の發起で、公武を始め僧侶庶民を通じて百首の和歌を得て奉納してゐる。(慶長二十年亂後記錄)連歌の興行は每月二十五日定期に行はれたが、(堺鑑上、和泉名所圖會卷之一)寶曆六年の記錄では、隔月になつたもののやうに見える。(寶曆六年隔月廻文)【俳諧興行】次いで亦俳諧の興行も行はるゝやうになり、松木淡々の高足、岸春館佳林の來住後は、當社連歌所に月次會を催し、延享元年五月其初會を開き、其後淡々も來堺して、之を董した。(天神講誹諧記錄)

當社は古來八月三日の例祭には、【神輿渡御復舊】神輿材木町濱へ渡御したが、元和の兵燹に神輿燒失し、爲めに其儀久しく中絶し、材木町にあつた舊蹟も、所在を失するに至つた。氏子谷善右衞門弟久右衞門と謀り、享保四年神輿並びに附屬一切の調度を新調して之を寄進した。(神輿御幸願諸事留帳、谷氏德惠傳)是に於て各地の先例を調査し、且つ東叡山寬永寺にも依賴して、奉行淺野壹岐守に願出したが許されず、漸く元文三年八月奉行所の内達により寬保元年七月二十一日公許された。斯くして八月三日の祭典より、神輿は北は梅香町に至り、西は戎嶋まで渡御することゝなつた。戎嶋では、谷善右衞門の預地を以て行宮に宛てたが、延享二年に至り、其位置を同地伏見町と南嶋町に亙る間の地所に換へ、同三年此處に華表を建設した。(神輿御幸諸事留帳、輿神渡御願書留)

【領地】神領は豐臣秀吉天正十四年七月二百二十石の朱印を寄せ、德川幕府亦舊に倣つたが(各朱印狀)明治四年正月上地した。幕府巡見所の一として、老中或は大阪城代等の公檢を受けたのは大寺と同じである。(老中、城代常樂寺巡見記錄)

【別當常樂寺】別當常樂寺は住吉朴津鄕にあり、天台宗に屬し、仁壽二年慈覺大師の草創で、藥師如來を安置し、常樂我淨寺と號した。此地はもと春日社の領所として、春日明神の小祠があつた。大師堂宇を創建するに及び、更らに山王權現を合祀して、鎭守とし既にして長德三年菅神を奉祀し、德川時代に至り貞享三年五月輪王寺宮の令文を拜受して、威德山清淨院と號した。(常樂寺天滿天神緣起)塔頭は元祿二年には、慈松院、吉祥院、松南院、梅松院、普照院、榮順坊、藥王院、教音坊の八支院の外に、空坊三を數へ、(元祿二年堺大繪圖)享保五年には慈松、吉祥、梅松、普照、藥王の五院の外に、坊舍四坊あり、(享保五年天神常樂寺繪圖)明治維新後神佛分離の際、總べて廢絶した。斯くして菅神祠は獨立して、天穗日命、野見宿禰を相殿に合祀し、【社號改稱】明治五年四月二十七日天神社と稱し來つた社號を、菅原神社と改稱し、【社格昇進】同六年鄕社に列した。(菅原神社調査書)明治三十二年六月威德會を組織し、社殿を始め攝末社及び聚樂館等を修造し、(堺史料類纂拾遣)同四十年一月神饌幣帛料供進社に指定せられた。同年四月宿屋町鎭座の無格社藥祖神社を境内末社地主神社に合祀した。同社は舊藥種會所の鎭守神であつたが、文久二年三月同所に遷座したるものである。同四十一年六月宿屋町東二丁鎭座の村社事代主神社を合祀した。(社寺明細帳)同社は舊大黑町に奉祀し、神體は石體の蛭子である。創建の地は大黑町の南橫丁卽ち市戎町の北側にあり、市戎社と稱した。(堺史料類纂拾遺、堺鑑中)和泉名所圖會に、其所在を桐之木町とするは、本戎社と混同して居るやうである。元祿年間現地に遷座し、明治維新後事代主神社と改稱し、同四年村社に列したものである。(堺史料類纂拾遺)同月又神明町東一丁奉祀の神明神社、泉北郡三寶村大字山本字中道鎭祭の村社附島神社(祭神天照皇太神、住吉四柱神、保食神)同十七日熊野町奉齋の無格社熊野神社を合祀し、同年十二月戎之町西二丁字桐之木町鎭祭の村社事代主神社及び戎嶋一丁字北島鎭座の無格社惠美須神社を、當社戎嶋一丁所在の境外飛地末社に遷座合祀した。(社寺明細帳)事代主神社は蛭子社又は本戎社と稱した。【社殿】寶曆四年及び文久元年に修築を行ひ、明治維新後事代主神社と改稱し、四年村社に列せられたものである。(堺史料類纂拾遺)氏地は大小路以北卽ち北莊全部及び、戎嶋及び、向陽町の一部に及んで居る。【例祭】例祭は古來八月三日であつたが、明治維新後九月十四、十五日と定め、十四日には神輿の渡御がある。

【社寶】社寶の主なるものに、傳後冷泉天皇寄進石燈籠一基、菅公水鏡影像一幅、傳土御門天皇御贊土佐光信筆菅公畫像一幅、土佐光起筆菅公畫像一幅、筆者不詳綱敷天滿宮畫像一幅、伏見宮二品兵部卿貞建親王筆、土佐光芳畫天滿宮並に常樂寺緣起一卷、後西天皇皇女寶鏡寺宮德嚴理豐筆菅家御傳記一卷、豐臣秀吉朱印狀一通、銘備前長船忠光飾太刀一振、銘近江大掾藤原忠廣飾太刀一振、銘景依衞府太刀一振、無銘岡田爲恭遺品武井己三郞寄進太刀一振等がある。

末社として合祀したものゝ中、【舊神明神社】神明明社はもと神明町東一丁に鎭座し、天照皇太神、豐受大神を奉祀してゐる。(社寺明細帳)社傳白鳳二年創立(文化十年手鑑)もと伊勢兩宮の外に、春日、八幡の二神を合祀した。元祿頃には社地東西十間、南北九間、世襲神職の居宅があり、(元祿二年堺大繪圖)每年九月及び十月の十六日に神主祭祀に勤仕し、六月住吉神社の大祓に、同社神輿の大道筋を通過せずして、遙に道を隔てゝ宿院の頓宮に到るのは、當社の直前を避くるが爲めであると傳へられて居る。(堺鑑上、泉州志卷之一、住吉名所圖會卷之五)社殿は文祿中再造せられ、(堺鑑上)神明の町名も當社に因み、寬政六年板の住吉名所圖會には、能舞臺の施設見え、明治初年までは、尚其舞臺をも存した市内有數の神殿であつた。明治四年村社に列せられたが、廢頽甚だしく、同六年有志協力して本殿、拜殿等を改造した。猶ほ當本社の外、境内に大國主神社及び稻荷神社の二社を奉齋したが、同四十一年六月五日菅原神社に合祀せられ、(社寺明細帳)其遺址は民家となつた。衣笠一閑の堺鑑には「夫扶桑神國也、是故以祠廟宮室陵墓爲始」として、當社を開卷第一に記述してゐる。

【舊熊野神社】熊野神社は熊野町鎭座。無格社伊弉諾尊、伊弉册尊を奉祀してゐる。後鳥羽院熊野御幸記に見えてゐる堺王子は、卽ち當社である。(全堺詳志卷上、湯屋町權現略緣起)其舊址は現田出井町王子が上にあつたものであると傳へられて居る。(攝津志)永祿中當所に遷座し、(社寺明細帳)承應年間神殿を常樂寺に遷し、尋いで又之を舊址に復した。安政二年殿堂破壞し有志相謀つて修復し、新たに社頭に華表を建設した。(堺市史蹟志料)明治四十一年六月十七日菅原神社に合祀した。(社寺明細帳)

【舊惠美須神社】惠美須神社は戎嶋一丁字北嶋に鎭祭するところの無格社で、積羽八重事代主大神を奉祀す。(社寺明細帳)往昔此地に一小島があつて蛭子神を奉齋した。然るに風濤の難に遇ふて、廢頽するもの殆ど二百有餘歳、偶々寬文八年八月俄然隆起して洲地となり、十一月には靈龜海中より出現するものあり、(水野若狹守蛭子祠之記、文化十年手鑑)此龜三日を經て死んだから、同十五日觀月院の住職法印賴辨堯識加持して、之を埋葬した。(堺鑑上)同十年十二月蛭子の石像を海中より獲た。蓋し先きに祠るところのものである。卽ち奉行水野伊豫守社殿を造營して之を奉祀せしめた。(明治三十五年神社提出書類)延寶七年十二月社地の北側に宮居を移し、十八日遷宮の儀を行ふた。戎宮の後に觀音堂あり、寬文十二年十一月八日の建立である。(堺鑑上)元祿六年四月靈龜の祠を建て、島の鎭守とし、辨財天祠と稱し、傍に靈龜山慈眼院を建てた。天保十三年八月蛭子祠を修築し、奉行水野若狹守蛭子祠の記を作つて其由來を敍した。斯くして當社は別當慈眼院之を奉仕したが、明治維新後神佛分離の際、廢せられて神社獨立し、惠美須社と改號した。而して同院の本尊佛を始めとし、佛像、佛具等は悉く之を寶珠院に移した。(明治三十五年神社提出書類)境域四百九坪、本殿、拜殿の外、境内末社に琴平社、宮比社があつたが、明治四十一年十二月菅原神社戎嶋東一丁境外末社に合祀した。(社寺明細帳)