| 表-4 両兵村の戸口数 |

| 琴似兵村 | 山鼻兵村 | 合 計 | ||||||||||

| 戸 | 口 | 男 | 女 | 戸 | 口 | 男 | 女 | 戸 | 口 | 男 | 女 | |

| 明治8年 | 198戸 | 965人 | 518人 | 447人 | -戸 | -人 | -人 | -人 | 198戸 | 965人 | 518人 | 447人 |

| 9年 | 233 | 1114 | 603 | 511 | 240 | 1144 | 585 | 529 | 473 | 2228 | 1188 | 1040 |

| 10年 | 233 | 1090 | 583 | 507 | 240 | 1126 | 592 | 534 | 473 | 2216 | 1175 | 1041 |

| 11年 | 240 | 1142 | 608 | 534 | 240 | 1168 | 612 | 556 | 480 | 2310 | 1220 | 1090 |

| 12年 | 240 | 1123 | 592 | 531 | 240 | 1160 | 611 | 549 | 480 | 2283 | 1203 | 1080 |

| 13年 | 240 | 1155 | 609 | 546 | 240 | 1135 | 606 | 529 | 480 | 2290 | 1215 | 1075 |

| 14年 | 240 | 1183 | 633 | 550 | 240 | 1093 | 582 | 511 | 480 | 2276 | 1215 | 1061 |

| 『開拓使事業報告』第5編をもとに各中隊一覧表により調整。 |

西南戦争を経て両兵村の補充が一応完了した十一年の様子をみると、男子が女子を一三〇人(一二パーセント)上回る。兵役社会であればこうした男子過多は当然だが、北海道開拓期の一般現象でもあった。同年の全道男女比は男子が一八パーセント多いから、むしろ兵村の方が正常比に近いといえる。一戸当たりの兵員を含めた平均家族数は四・八一人で、一兵員に三~四人の家族がいたことになり、計画にそった構成が実現したといえよう。以後家族数の停滞傾向がうかがえるが、また増加に転じ分戸問題に発展した。すなわち「篠路屯田」と呼ばれ(後期に成立する篠路兵村とは異なる)、琴似・山鼻兵村の中で家族の多い家が分戸し新しい集落を篠路につくろうというのである。

| 屯田兵分戸願之義ニ付伺 屯田兵家族多ノ者共、二十余戸、篠路村裏手へ分戸致シ、荒蕪ヲ開拓シテ一村落ヲ為シ度旨、別紙の通願出。当道ノ如殖民地ニシテ如斯人口ノ繁殖スルハ至極可嘉義ニ付、願ノ通聞届度、此段相伺候也。 明治十四年十一月十八日 |

| 準陸軍大佐 永山武四郎 準陸軍少佐 家村住義 開拓大書記官 調所広丈 |

| 開拓長官 黒田清隆 殿 (竹内運平ノート) |

この分戸願は認められた。『屯田兵沿革』の十四年の項に「十二月二十日、屯田兵家族多キ者二十余戸ヲ分チ、篠路村ノ背後ニ移シ、荒蕪ヲ開拓シテ一村落ヲ為スヲ允ス」とあり、『札幌区史』は「既移屯田兵中、家族多き者二十余戸を分ちて篠路村の背に移し、荒蕪を開拓して一村落を作らしむ。之を篠路屯田と云ふ」とし、大隊編成に言及し「琴似、発寒、篠路屯田を第一中隊」にしたと述べている。分戸が兵員を含んで中隊に属したのか、篠路の背後とは現在のどこにあたり、それが兵村用地に含まれたのか等疑点は多い。

次に兵員家族の郷里についてみることにするが、複雑な事情がこれにともなう。第一は兵員と家族の血縁関係である。募兵資格に合う家族構成とするため広範な養子縁組がなされ新戸籍を作成したために、親と子の郷里が違う家族はめずらしくない。この際年齢制限に適合するよう一~二歳の多少は修正されることがあった。極端な場合は全く別人の戸籍を使って応募した者さえおり、のちに発覚して資格審査にあたった担当者の進退問題となった。第二は兵員も家族も事故や生死により構成数は流動的で常に変化していたので、どの時点で統計をとるかが問題になろう。入地後まもなく除隊した者、西南戦争で死亡した者、事故により追放された者等、それに替えて補充された者との交代をどうとらえるかにより数字は異なってくる。そこで後日関係者が兵村功労者として史誌に掲載したものにより、その郷里をできる限り明治前の藩地に遡って集計したのが表5である。琴似については山田勝伴著『開拓使最初の屯田兵』、山鼻については『山鼻創基八十一周年記念誌』によった。

| 表-5 兵員の出身地 |

| 兵村 | 琴似 | 山鼻 | 計 | 割合 |

| 出身地 | ||||

| 旧仙台 | 117人 | 104人 | 221人 | 46.9% |

| 旧会津 | 55 | 53 | 108 | 22.5 |

| 旧弘前 | 4 | 52 | 56 | 11.7 |

| 旧盛岡 | 27 | 2 | 29 | 6.0 |

| 旧秋田 | 2 | 21 | 23 | 4.8 |

| 旧鶴岡 | 9 | 8 | 17 | 3.5 |

| その他 本州 | 9 | 0 | 9 | 1.9 |

| 北海道 | 17 | 0 | 17 | 3.5 |

| 計 | 240 | 240 | 480 | 100 |

これによると旧仙台藩出身者が多数を占めていることがわかる。開拓使時代の札幌の屯田兵は半数が仙台藩と関わりをもっていたわけで、その中でも現伊達市からの再移住者三十数名を含む旧亘理家中が大半であった。宮城県南部の亘理地方は明治維新の時、伊達家一門の伊達邦成が支配し、その知行高は二万四〇〇〇石にのぼり、家中は一三〇〇人を数える。戊辰戦争の敗戦により、この地は没収され南部藩領となり、まもなく新政府のもとで県が置かれ、亘理家中は路頭に迷った。この時家老田村顕允(常盤新九郎といった)は強い指導性を発揮して主君を盟主とする家中の北海道移住を計画し、今日の伊達市建設の基礎を築きあげた。当初この計画に賛同し参集した人たちを北地跋渉派と呼ぶ。一方新政府は家中に対し武士の地位を捨て民籍編入の上、地元で農業に従事する施策をすすめた。地元にふみとどまり一県民として営農に従事した人たちを帰農派と呼ぶ。しかし、武士の体面を保ち新支配地を求め自力で北海道へ渡る決断ができず、かといってわずかな耕地を得て農民になる踏ん切りもつかず悩む人たちが多かった。亘理においてはこうした人たちが募兵の対象となり、初期屯田兵双脚の一本となったのである。

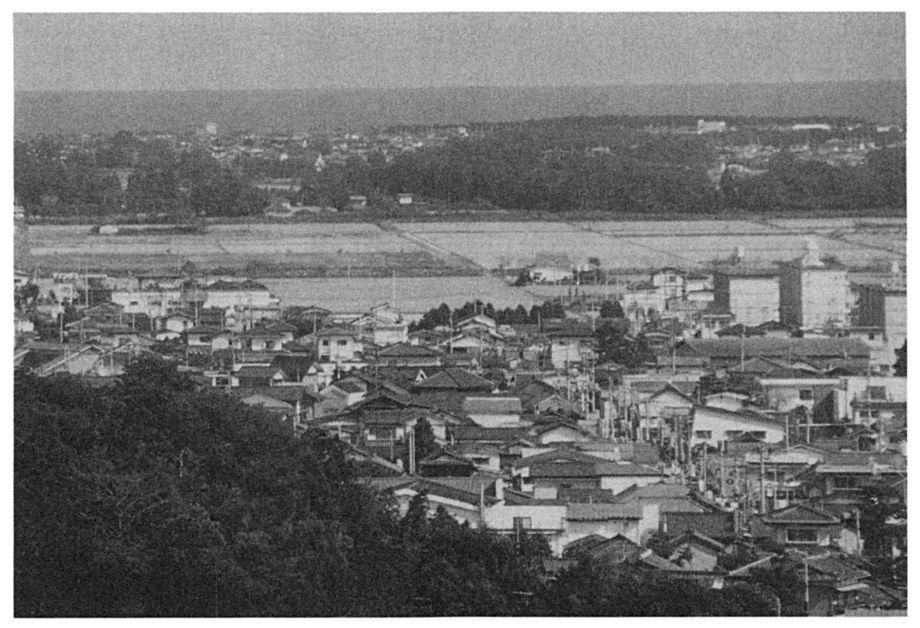

写真-7 宮城県亘理町

もう一本の柱となったのは旧会津藩士たちである。戊辰戦争で会津藩は徹底的な被害を蒙り、二三万石の雄藩は消滅、亘理家中に劣らぬ辛酸をなめつくした。廃藩の代替として与えられた旧南部領の北部三万石をもって新たに斗南藩(となみはん)をたてたが、旧臣を扶養するにはほど遠く、兵部省の管轄による一万二〇〇〇人の北海道移住計画がたてられ、小樽、余市方面に七〇〇人余が渡った。廃藩置県により斗南藩はなくなって青森県管轄に入るが、厳しい自然条件と不慣れな農作業のため生活は安定せず、貧窮の度は増すばかりで、青森県下の旧家臣は離散のやむなきにたちいたる。四年八月、黒田と大久保利通の間で、旧斗南藩八〇〇〇人を「蝦夷地へ屯田同様之振合ニテ植民」(大久保利通関係文書)させようとしたが実現せず、制度の確定とともにこの人たちを屯田兵招募の対象としたので、会津藩出身者には士族が多い。表5の数字は余市や分領支配地の瀬棚方面に移住していた人で、殖民兵型屯田兵として応募し採用された分を含んでいる。他藩についても同様である。

初期屯田兵の郷里はこの二藩で七割を占めるが、もう一つの募兵の重点地山形(表5の鶴岡)県が少数に留まったことに注目したい。屯田兵村の設置と表裏をなす桑園開墾が平行して進められ、その主力が鶴岡士族であることと無関係ではなかろう。また旧松前藩士の関心が札幌へ向かなかった事実をどう解釈すべきか、殖民兵型の評価とともにとらえる必要があろう。なお「その他本州」からの招募は殖民兵型とみていいが、その出身地は金沢、江戸が各二、本庄、越中砺波、越後宮川、笠間、松本が各一人である。