精密なスケッチを添えた自然描写、地理的考察と正確な距離の測定、事物・現象に対する考察など、当時(1845~49年)の郷土のすがたを映し出す貴重な日誌なので、特に地誌に関わる部分について抜粋し意訳する。なお、松浦武四郎は、椴法華から恵山火山を山越えし郷土に入っているので、本文もその経路に沿い記述する。

<恵山に登る>

これより山に登る(椴法華側登山口)。鳥居をくぐると曲がりくねった山道となる。坂道は険しくなり岩角を攀上(よじのぼ)ること3、4丁(324~432メートル)、また鳥居をくぐる。曲がりくねった急な道がしばし続く。焼け爛れた石がごろごろと重なりあっている間に、1尺(30センチメートル)ばかりのイソツツジが一面に生えている。草木は本州にあるものと同じであるが、岩の上、岩間に生えているからか、形が変わっていてなかなか趣がある。また、コケという木の実(ガンコウランの実)がある。その木の葉は榁(むろ)(ネズ)の木の同類で丈僅か6、7寸(20センチメートル位)ほど、みな岩を伝って生えている。只、この実(木)だけでほかに木は見当たらない。7月になると木の実は熟し食われるようになるという。

峠は、中宮の鳥居より5丁(540メートル)くらいかと思う。これより北は平らな山で南は上宮(恵山大権現)へ向かう。硫黄が固まっている岩道の上を行くこと半丁(54メートル)ばかりで、西院川原(賽の河原)に出る。世に言われているように小さい石が積み上げられている。ここからも上宮に行く道がある。細い鳥居を越して登ると恵山上宮(恵山大権現)に着く。石の祠がある。ここからの眺めは、西は汐首岬を越え箱館山、木古内浜まで一望し、東エトモ岬、南部尻矢岬、南大畑、下風呂岬、いちいち手に取るように見渡せる。その側には硫黄が燃え出し一日中絶えることなく、天に向かい黒い煙を吹き出している。実にその様子は筆舌に尽くし難い凄まじいものである。

2、3丁(216~324メートル)くらい下って追分へでる。ここから道は左右に分かれる。左、浜に下れば曲がりくねった道を下ること25丁(2・7キロメートル)でイソヤ(字御崎)へ至る。右の方へしばらく平野を行く、ここより右の方はおよそ20丁(2・16キロメートル)くらいも広がっている。向かいの方に明礬を産出しているところがある。しばらく進み温泉川、また温泉元とも言っているところへでる。笹小屋を2、3軒かけてここに止宿して湯治する。ここの湯は極めて熱い、水8分湯2分位で丁度よい。この川(温泉の)は酸川に流れ海へと至る。

この温泉の効能は、介癬(かいせん)・疝気(せんき)・腰下(こしけ)・切疵(せっし)(切傷)・疲れ病、その他腫物一切によい。しかしながら、この夏の噴火(註)の後は、未だ湯小屋もなく湯治する人ひとりもいない、私も一度入りたいと思ったが、仕方がないので山を下ることにした。

(註、夏の噴火について、詳細は自然編・火山災害の項参照、概略のみ記す)

1845年・弘化2年6月11日の水蒸気爆発のこと、当時、火口原に温泉小屋があり噴火時には7、8人の湯治人がいた。噴火は湯治場から5~600メートルの地点で起こり、硫黄に引火したと思われる。200人程の人足(硫黄採掘の)が消火に当たっている。

峠を越えて、だらだら坂を下ること4、5丁(432~540メートル)、小さな流れを渡りしばらく行くと絶壁にでる。ここを九折(つづら)に下る。断崖数百尋、崩砂の崖である。道の西方は赤兀(あかはげ)(地名)で危険な箇所には桟道がかけられていて、そこを通る。しばらく下ると左の方の渓谷に雑木が繁茂し道も穏やかになり、やがて広野に出る。これらを過ぎ野道に出て鳥居をくぐり下ると根田内村の中程に着く。

<磯屋村・現字御崎と字恵山の一部>(註1)

少しの砂浜がある。辺りは焼石(恵山火山の噴出物)ばかりである。恵山の山の直下、人家は、12、3軒で住民は皆漁師である。ここより恵山の峠へは九折(九十九折り)の大変な難所であるがとにかく道はあると聞く。昆布小屋も見受けられる。ここより根田内村へは海岸の岩場の道がある。雨の降り続く時期には時折崖崩れがあり怪我人も出ている。前浜に図合船(註2)の入る船入澗もある。村内には清水の湧き出すところが1か所あり、この滴水が村内の生活水を賄っている。小さな流れを廻ると温泉下である。ここより少し上に温泉小屋が1軒ある。疝気(せんき)に効能があると聞く。また少し行くと小瀧がある。落ちて来る岩の高さは余り高くない滝で、恵山の硫気で臭い。

サブナイ、岩の岬である。この海中に七ツ岩というところがある。7ツ、同じような岩が並んでいるところから名付けたのであろう。ぐるっと廻り村の東端に上陸する。

(註1、この磯屋村の記述は、恵山火山の山越えした時のものではなく、弘化4年(1847年)5月に、椴法華より海路、前年の弘化3年の泥流による災害を視察した時の記録を基に記述したものである。)

(註2、図合船、30~100石積の小型の運搬船、おもな荷物は恵山火山で採掘した硫黄を運んだと思われる)

<根田内村・現字恵山>

土地のアイヌは(椴法華より根田内村迄)海上50丁(5.5キロメートル)、山越え60丁(6.5キロメートル)だという。人家は40軒。商店は4、5軒あり、商っている品物は酒・米・紙・煙草(たばこ)・草鞋(わらじ)くらいなものである。村内は殆どが焼石である。浜は小石・転太石などの岩浜である。村内には恵山湯元から流れ落ちる酸川が流れている。この川には魚の姿が見当たらない、また、この水は硫黄の気が多く飲むことができない。

村内には庵寺、産神社並びに制札(註1)がある。産物は椴法華と同じ(椴法華の産物、鱈・昆布・鰊と数の子・アブラコ・カスベ・ヒラメ・ホッケ・鱒・鰤・ナマコ・海草、硫黄・明礬)。また、昆布・鱈の収獲・販売についての記帳がないので記録できない。

「蝦夷地行程記 (海路)椴法華より根田内村まで」

一、椴法華より ミズナシへ 十三丁余(一、四一八メートル)

一、ミズナシより カジカソリへ 二丁(二一八〃)

一、カジカソリより トド岩へ 二丁(二一八〃)

一、トド岩より 赤兀(あかはげ)へ 凡二丁(二一八〃)

一、赤兀より イソヤヘ 四丁四十間(五〇九〃)

一、イソヤより ユノ下へ 四丁十間(四五五〃)

一、ユノ下より サブナイへ 五丁二十間(五八二〃)

一、サブナイより 根田内村入口へ 十丁四十間(一、一六三〃)

一、子タナイ入口より 根田内出口へ 十丁(一、〇九一〃)

計約五・九キロメートル

また、別な本では、箱館より根田内迄(海路)8里12丁(45.1キロメートル)とあるものもある。

ここより砂浜、左の方2丁(216メートル)くらいずつ広野となっている。その上の方は木立ちの原(海岸段丘)となっている。浜には昆布小屋が多い。丸石という所、丸い石が多いので名付けられたのであろう。短い岬を上陸し陸路を行く。土地のアイヌの話では、ここをシユマトマリといい、椴法華よりこの辺りは鰤(ぶり)が多く、秋の中頃より冬の中頃、新鱈(註2)の漁期までは鰤網を入れるという。この村ではシャチという魚を尊敬し戎様(えびすさま)と呼んでいる。そのわけは、この魚が、沖合より岸辺へ鰤を追い寄せるからなのか。鰯の多く捕れる浜で、鯨をお戎(えびす)と呼ぶのと同じであろう。しかしながら、その隣村(椴法華)にいたってはこのシャチを皆捕っている。海辺の人情(漁師のものの考え方)というものは、それぞれ異なり、いろいろな考え方がある。不思議なものである。因みに、九州ではその魚をタカマツと呼んでいる。

ヤマセトマリ(山背泊)というところ、昆布小屋がある。山セの風が穏やかなので、そう名付けたと聞く。

(註1、制札 名主が職命により幕府の禁止事項「触達」お触れを書いて立てた立札)

(註2、新鱈 鱈の内臓をつぼぬき(腹を割かない)し塩漬けにしたもの、正月の縁起ものとして江戸で珍重された。恵山沖は鱈の産地で沿岸の村々には高田屋や多くの商人が買付けにきた。漁業の章、鱈漁の節・高田屋嘉兵衛の項参照)

<古武井村>

人家はヤマセドマリから部落続きになっている。この村の管轄は50軒もある。商店は2軒、他は皆漁師である。村内には庵寺、産神社、制札がある。村内には小川が流れている。産物は前(椴法華・根田内)と同じである。

「蝦夷地行程記 (海路・一部陸路)根田内村より古武井村まで」

一、根田内村より コフヰ入口まで

十二丁五十間(一、四〇〇メートル)

一、古武井村分 八丁四十間(九四五メートル)

計約二・三キロメートル

古武井村を出てヲタ浜(日ノ浜)に着く、砂浜である。道は大変よい。ヨリキウタ(現寄貝歌)は寄木ウタで、流木の寄り来る砂浜(ウタ・ヲタは砂の意)という意味である。メノコナイに着く、ここは平磯、昆布取り小屋が有る。この辺より箱館までの間に出る昆布は、すべて砂浜に干すため砂が付いていて品質が下がる。ここからは陸路坂道を越える。イキシナイ、小さな流れがある。ここも平磯である。ここを通るとサツカイヲタ、小さな沢があり、昆布小屋もある。ここの丘の上に蝦夷の大王の住んでいた館跡があると聞く。ここは今でも土器や石器などの遺物が掘り出されるという。尻岸内へ浜は続く。

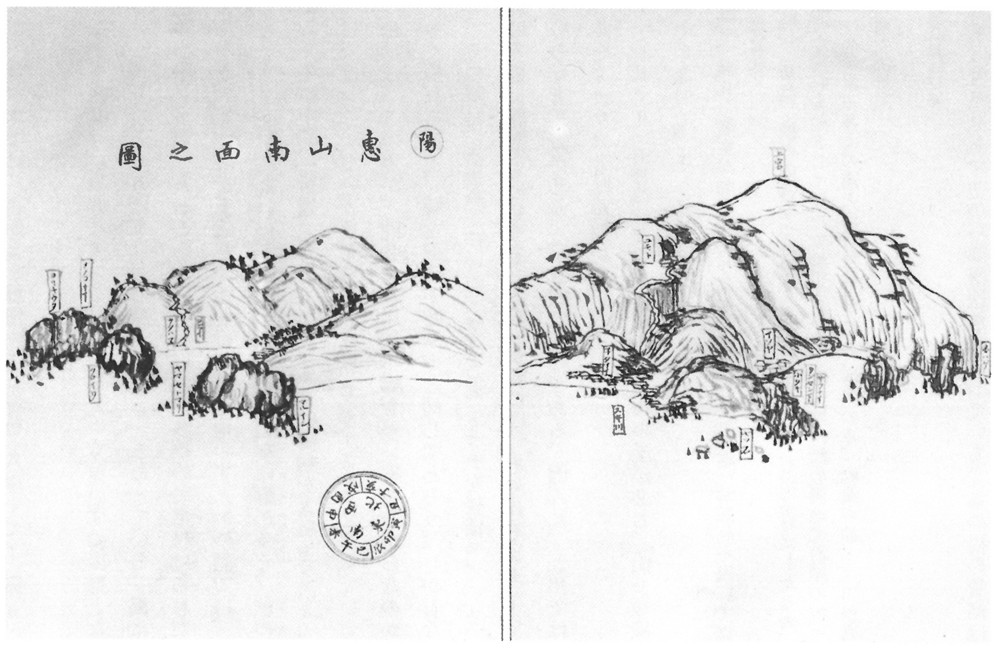

弘化4年(1847)松浦武四郎が描く郷土(1)

恵山南面の図 地名が記されている

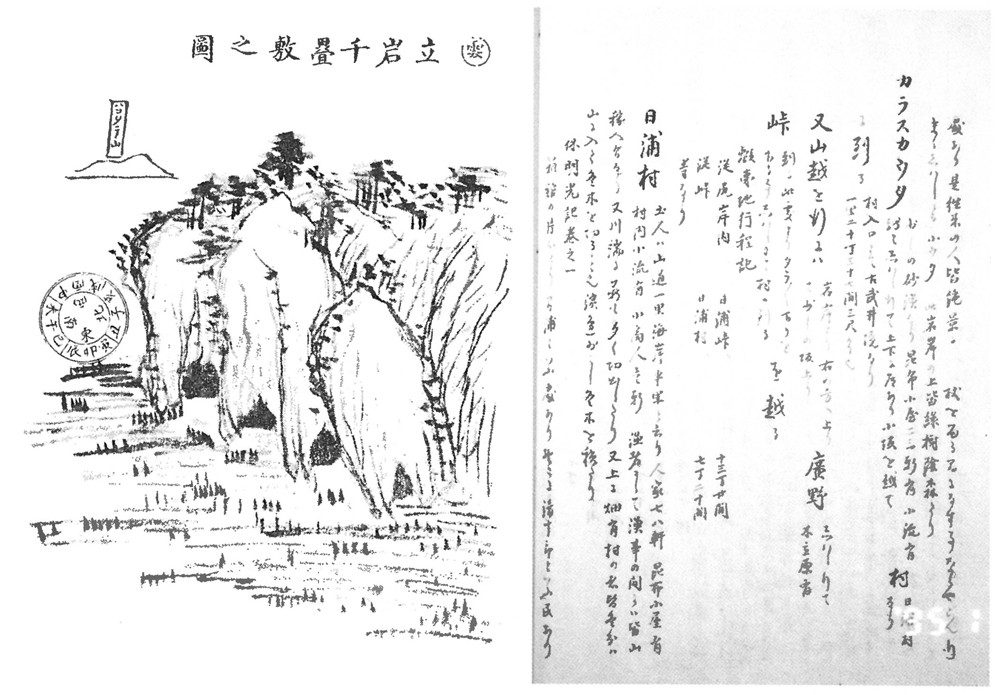

弘化4年(1847)松浦武四郎が描く郷土(2)

立岩千畳敷の図「蝦夷日誌巻之五」より

<尻岸内村>

古武井村より1里(4キロメートル)といわれている。人家は10余軒、商店は1軒。住民はみな漁師である。村内に細い流れがある。上(段丘)に僅かだが畑がある。村内に産神社、制札並びに会所(註)がある。産物は、鱈・鰯・鰊と数の子・昆布・アブラコ・ホッケ・カスベ・ムイ・海藻類も多い。ここは水がよい。

「蝦夷地行程記 (海路・一部陸路)古武井村より尻岸内村まで」

一、コフヰ村より ヲタハマへ 十六丁五十間(一、八三六メートル)

一、ヲタハマより 黒岩崎へ 七丁廿間(八〇〇〃)

一、黒岩崎より ヨリキウタへ 七丁(七六四〃)

一、ヨリキウタより メノコナイへ 四丁四十間(五〇九〃)

一、メノコナイより 同峠へ 二丁三十一間(二七四〃)

一、峠より イキシナイ川へ 三丁廿間(三六四〃)

一、イキシナイ川よりサイカイヲタへ 十丁四十一間(一、一六五〃)

一、サイカイヲタより尻岸内へ 九丁五十一間(一、〇七四〃)

計約六・八キロメートル

村端(はず)れに左右の追分(分かれ道)がある。これより左の浜道を行く。

干潮の時はこの道を行くのがよい。満潮の時は(右の)峠を越えて行くのが安全であるが、海岸の道の方がかなり距離は短い。また、千畳敷と呼ばれる広く荒々しい風景のところがある。私はこの海岸の道を弘化2年の秋に通り、峠道は弘化4年の5月に通っている。峠道は樹木が繁茂し、道は黄竈(そう)(黄草、よもぎ?)が多く極めて歩きにくい。しかし、馬で往来する人はどうしても峠の道を通るので、この地方では左右の道が必要なのである。奇岩が積重なり合う浜を進み、立岩というところにでる。絶壁、その高さ50余丈(約150メートル)、岩の巾およそ4丁(約440メートル)もあるかと思う。まさに屏風のような平面の岸壁である。その下は千畳敷と呼ばれており、満潮の時は一面海水に覆われ干潮になれば広い平磯があらわれる。ここは、東海婦人(貽貝(いがい)、しゅり貝)・ムイ(おおばんひざら貝)・昆布・布海苔(ふのり)・鹿角菜(おかひじき)・紫海苔(海苔(のり))などか多い。

目を挙げれは100尋(ひろ)(150メートル)の絶壁、振り向けば果てしない大海原、その絶景は筆舌に尽くし難い。

また、少し進む。転太石が多く、小石を積み重ねたまるで西院川原(賽の河原)のような景色のところに出る。ここを往来する人々は、この絶景を眺め一休みする間にこのように小石を積むのであろうか。しばらく行く。小ウタという所に着く、ここの岩壁の上は緑の樹木に覆われている。

カラスガウタ、僅かに砂浜が広がっている。昆布小屋が2、3軒ある。小川の流れを渡ると日浦村に至る。

日浦村入り口まで古武井境より、海路1里20丁37間3尺(6,259メートル)ある。

山越え(山道)を行くには、尻岸内より右の道を少し上ると広野にでる。しばらく行くと木立ちの原があり峠に辿り着く。ここからだらだら下りを越えることしばらくで村に至る。

「蝦夷地行程記 (陸路)尻岸内村より日浦村まで」

一、尻岸内より 日浦峠へ 十三丁廿間(一、四五五メートル)

一、峠より 日浦村へ 七丁三十間(八一八メートル)

計約二・三キロメートル

(註、会所 村役人の詰所、多くは運上屋が兼ねていた。村政の中心で本村に存在)

<日浦村>

土地のアイヌは山道1里(4キロメートル)、海岸半里(2キロメートル)と言っている。

人家7、8軒、昆布小屋あり、村内に小さな流れがある。商店一軒。住民は漁師であるが漁の合間に、皆山の仕事をしている。川端に沢山の薪(まき)を切出している。また、高台には畑がある。村の者は皆冬分、山に入り木を切っている。切り出した木は浜辺へ積出している。(薪・材木の販売を副業にしていたと考えられる)

「日浦の孝女の事」

武四郎は日浦村の項に、『休明光記(箱館奉行 羽太正養著)巻之五』より「日浦の孝女の事」という記事を抜粋し掲載している。当時の漁民の生活やものの考え方、合わせて幕政・箱館奉行の政策の一端が窺えるので、そのあらましについて述べることとする。

妻に先立たれ男手一つで息子を育てた日浦村の清十郎は、その息子伊之助に石崎村から“れん”という娘を娶(めと)る。清十郎は息子夫婦と3人の孫に恵まれ幸せに暮らしていたが、れん34歳の年不慮の事故で伊之助と死別する。舅清十郎は77歳の老齢、悪いことは重なり、脳卒中で倒れ命は取り止めるが中風を患ってしまう。石崎の実家も貧しく援助を受けることもできない。まわりの人々は、まだ若いのだからと再婚を勧めるが“れん”は「それは、亡夫への不貞、舅への不孝、自分には許されない、どうぞ、そればかりはお許しください」と、女手一つで、昆布拾い・畑仕事・流木(薪)拾い・山菜採りなど、生活の糧を求めて必死に働き、子育てに舅の看病に一家を支える柱となる。

日浦の人々は、そんな“れん”に同情しつつも、貧しい村でそれぞれが食べて行くのに精一杯の状態、僅かの施ししかできない有様であった。そうこうして、7年の歳月が流れる。“れん”(41歳)の無我夢中の働き健気な心が実り、清十郎(83歳)はなんとか床を離れる事ができるようになり、子供達もすくすくと育つ。

この年、文化2年(1805)日浦の小頭は清十郎一家の事情を箱館奉行所の六ケ場所掛り小川喜兵衛まで訴出る。この年から江戸詰めとなっていた奉行の羽太正養は、訴えを聞くと一部始終を調査させ、4月江戸へ帰ると即、老中青山下野守忠裕に褒美願いを申し出る。そして、この年の7月19日、幕府はれんへ褒美白銀7枚、清十郎へは老養として一人扶(ひとりぶ)ち持生涯(米1年に約150キログラムを死ぬまで)を与える事に決定。即箱館奉行戸川安倫へもお達しが届く。れんと(病気のため)清十郎の代人は、箱館奉行より呼び出しを受け、お達しと褒美を賜る。清十郎は帰郷した代人からそれを伝え聞き感涙に咽ぶ。そして、幕府から賜った白銀と米穀を近隣の人々に少しずつ分け与え、これまでのやさしい心根に報いる。

その後、れんは益々孝養に尽くし一家を支えていったという話である。

なお、「日浦の孝女の事」については原文を資料編に掲載する。また、ふるさと民話第3集の「日浦の孝女“れん”」は、この話に取材した創作民話である(参照)。

「蝦夷地行程記 (海路)尻岸内村より日浦村まで」

一、尻岸内より 立岩へ 三丁四十間(四〇〇メートル)

一、立岩 カラスガウタへ 八丁十二間(八九五メートル)

一、カラスガウタよりヒウラへ 六丁四十三間(七三二メートル)

計約二キロメートル

小川を渡り浜道を少し行くと砂浜である。しばらく行きつづら道(九折)を上る、この間すこぶる険しい難所である。ハラキ峠に出る。ここからは、また、木立原をしばらく行くと道は下りとなる。この峠が尻岸内と原木の村界である。ヒウラより、陸路ハラキ峠まで10丁41間(1,165メートル)。峠を下り浜道をしばらく行く。この間の海岸は岩礁で波浪が打ちつけ道らしい道はない。この下は鰊(にしん)の郡来(くき)るところと聞く。

この境(尻岸内と原木の)まで、尾札部境より9里27丁18間(約39キロメートル)ある。