さらに天保七年は春から冷涼な天候が続き、四月になってもみぞれが降って稲が赤変し、七月・八月になっても稲の生育は芳しくなかった。この年の収量は平年の三分の一以下で、藩南部の平賀六ヵ組・赤田・赤石は多少は良かったものの、他の一八組は皆無という状態だったという。天保四年よりは被害が少ないものの、貯米は前の凶作で使い果たしており、状況はより深刻であった。米の値段も急騰し、十一月には一升当たり一二五匁まで上昇している。藩士の給与は再び面扶持になった。新田地方では餓死者はなかったが、東根(ひがしね)(津軽平野南東郡山麓沿いの地域)の辺りでは死者が多く出ているという伝聞があったり(前掲「年中日記」)、飯詰の辺りでは馬や犬を食べる者も出はじめ、二〇人・三〇人と集団で米持ちの者を襲う略奪も発生した(『永宝日記』)。

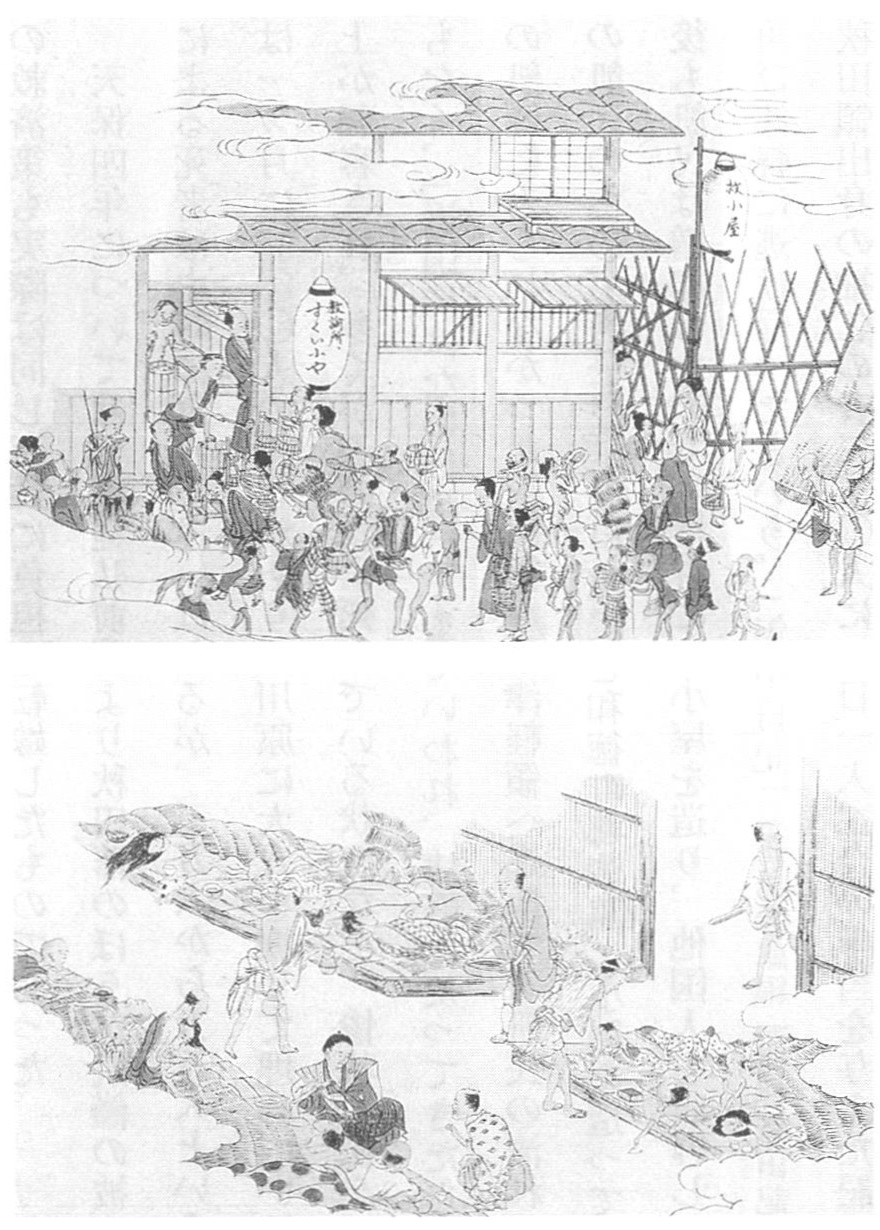

図184.天保7年京都三条橋畔飢餓民の様子

図185.永宝日記

このような状況下で再び流民が発生しだした。『記類』下によると、十月の段階で他散の者が二〇〇〇人余に及び、翌天保八年一月には秋田へ逃散する者が一万人になったという。『永宝日記』ではさらに多く、十一月・十二月には四万人が逃散したと伝えているが、これはやや誇大であろう。「年中日記」は、秋田藩では天保四年の津軽弘前藩による秋田領飢民への施行(せぎょう)の礼として、弘前藩を上回る一日一人三合の粥を与え、手厚く保護したと伝える。

天保七年の飢饉は全体に太平洋側の被害がひどく、秋田へは仙台・南部領からも多く飢民が流入した。もっとも、秋田領も仙北郡(せんぼくぐん)の作柄はよかったが、大館周辺は大変悪く、乞食も多く出たという。翌八年八月に弘前藩主が参勤交代の帰路、秋田領を通過した際に、数百人の飢民が駕籠先に出て救済を求めたので、彼らを連れて帰国し、一人につき金一歩を与えて居村に帰らせている(『永宝日記』)。

天保九年(一八三八)も、春は雪解けが遅く冷涼で稲の生育が遅く、夏には害虫が大量に発生して、平年の三分の一の凶作だったが、藩は同年の巡見使のため、村々に御用金を賦課するのみならず、年貢も先納させるありさまであった。このため他散の者も多く発生し、乞食も多かった。弘前でも乞食や行き倒れになる者や空き家も多かった(同前)。