平尾魯僊(ひらおろせん)(一八〇八~一八八〇)は、弘前生まれの画人・国学者として知られた人物である。家業は若狭屋の屋号を持つ魚屋であったが、幼時から画を志し、学問・画業に優れた元用人の毛内雲林(もうないうんりん)に絵を学ぶとともに、文芸・学問にも励んでいた。

この魯僊が安政二年(一八五五)蝦夷地に渡り松前・箱館を旅した。彼は六月十一日に弘前をたち、同十六日十三湊から松前に渡航、松前城下に二日滞在したのち、二十日箱館に到着、市中・港湾を見聞して、七月六日夜帰途についたが、荒天のために十日にやっと平舘に到着、十三日に帰宅している。この旅の目的は、先に述べた津軽弘前藩の情勢を背景として、開港や異国文化に対して強烈な関心を持った魯僊が、箱館に来航した異国船や異国人の実況を見聞しようと思い立ったためであると思われる。

魯僊は異国人と接触する機会の多い箱館の豪商山田屋の番頭忠七から異人についての知識を得たり、また、市中の噂などを聞き取るとともに、異国人に接してその風俗などを描いている。その成果は、三編の著書「箱館紀行」・「洋夷茗話(よういめいわ)」・「松前記行」として現在に残されている(前二編は自筆本、弘前市立図書館蔵)。

魯僊の見聞した異国人の風俗を「洋夷茗話」からみてみよう。魯僊の箱館滞在中、蝦夷地に入港していた異国船は「北アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ」からの八艘であったという。魯僊は異国人の身体的特徴について、眼の色を「茶色なるは狗の如く、赤きものは兎のごとく、黄なるものは黄痩やみの如く、真黒なるは鼠のごとく…」と比喩し、鼻梁の高いのを「木の削れるごとく」といい、口は津軽弁でいうところのアベグチ(うけぐちのこと)が多く、英仏人の髪形については短髪で坊主頭に月代(さかやき)が伸びたようなもので見苦しいものだと評し、あげくの果て、異人は「生臭くして近よるに耐えず」と述べている。

外国人の風俗も、初めて目にする魯僊にとっては、興味深く、また奇異なものとして映ったようである。衣服については、軍服・着帯・冠(かぶ)り物・剣・靴などを、詳細に観察し、軍服のポケットに火寸(つけぎ)(マッチ)・悦巾(てのごひ)(ハンカチ)・櫛・眼鏡・小刀・筆・紙・食物など、何でも入っていると驚いている。魯僊は、パンを実際に食べてみたらしく、津軽の粢(しとぎ)(米を水にひたして柔らかくした上でつぶし、餅状にした神供の食物)に似たもので、うまみがあって淡白な味なのは、乾餅(ほしもち)の軟かくなったものを食べるようなものと述べている。

「其人の影鏡面に止まり、面目は素より衣服の織目まで微々鮮明にして、言へきに言葉なく」と紹介されたのは写真機のことである。魯僊の記述が、津軽地方の人々で写真を最初に見聞した事例らしい(『生活の古典双書 一二 洋夷茗話・箱館紀行』一九七四年 八坂書房刊)。「此鏡にうつさるるときは命短しと云ふもあり、又其影は血になって消るともいひ、又切支丹にて人を惑すとも云て、取処(所)なき浮説多くありし」と、写真にまつわる俗説についても記している。

異国との習俗の違いについても、外国人の葬儀の様子、握手の習慣、外国人の夫婦が腕を組んで市中を歩行するありさま、便器と知らずにそれをかぶって歩いた兵士や、異国人が珍しがったため町中の木魚が売り切れたという話などの詳細な記述は、魯僊の関心の高さを示すものである。

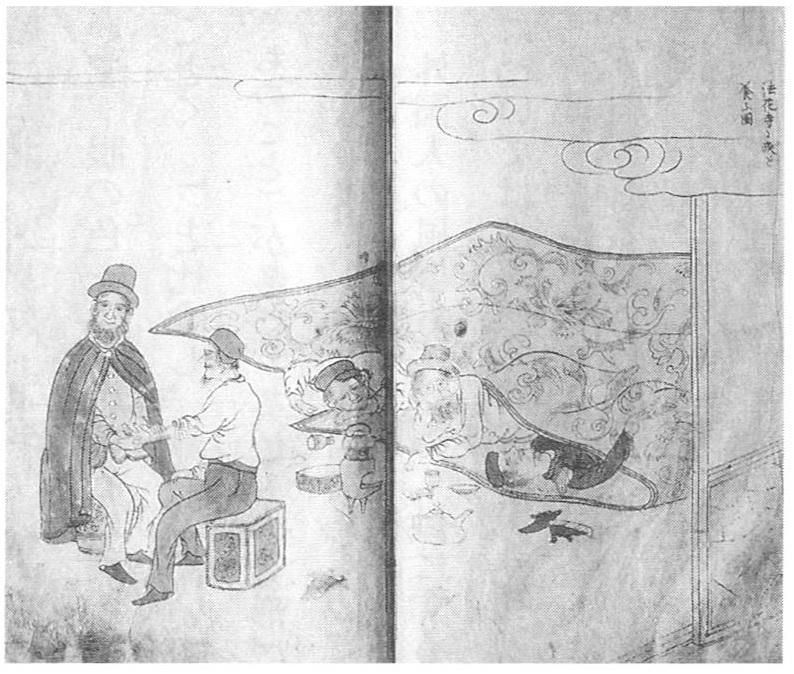

図209.法花寺に疾を養ふ図

目録を見る 精細画像で見る

また魯僊は、幕府直轄地化された箱館をどうみていたのであろうか。「箱館紀行」では、松前藩に対する批判が随所にみえる。松前入港時における役人の高慢な取り調べ、ペリー来航時の松前藩家老や箱館奉行のとった態度について厳しい批判を加えた。それと対比させるような形で、魯僊は幕領化を肯定的に受け入れている。当時の箱館奉行竹内保徳の施政について、「去寅年(安政元年)九月府内に入て政務を改革し、仁慈を施して、黎庶(れいしょ)大に仰服し、風説最(もっとも)可なり」と、高く評価し、具体的には、政務が穏当で、課役を省き、米価を引き下げ、御救米を支給して貧民を援助し、異国船が来航しても処置宜(よろ)しきをもって騒動も起こらず、市民がそういった施政に服していると述べている(なお、魯僊については、小島康敬「幕末期津軽の民俗学者・平尾魯僊―平田篤胤と柳田国男の間―」年報『市史ひろさき』 一〇 参照)。