しかし、その北奥宗教界にも鎌倉時代の中後期に予期せぬ大きな変化が起こる。その変化を決定づけたのは、他でもなく幕府自らが志向し創出していった独自の宗教政策の展開である。その宗教政策とは、ごく簡単にいえば公家政権が標榜する天台宗中心の「顕密主義」仏教に対して、幕府が公権力の立場から採用した真言密教と臨済禅の和合たる「禅密主義」仏教を中核とした政教運営のことをいい、このような宗教政策が幕政において段階的に推進されていた。

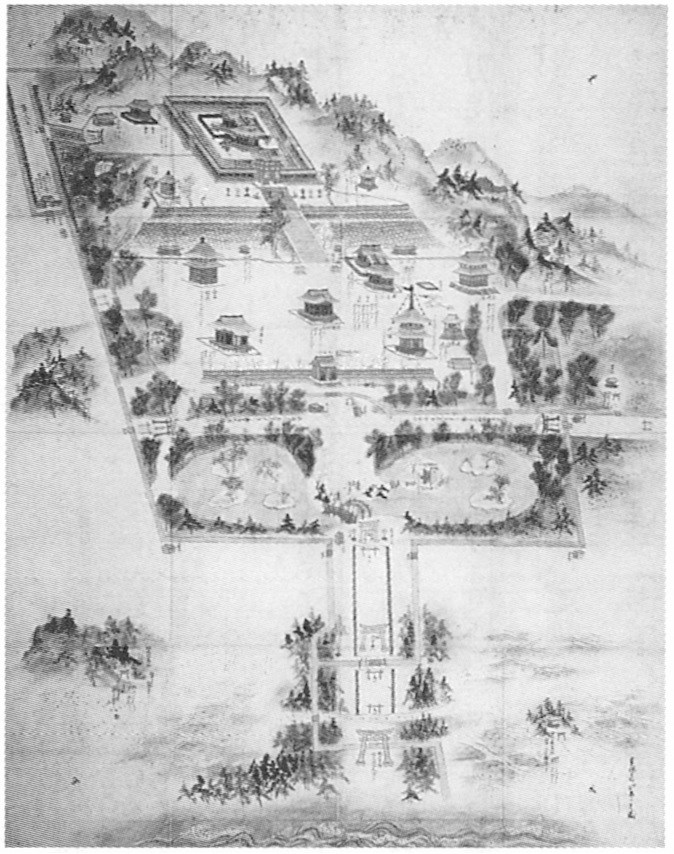

すなわち、鎌倉幕府はその幕政前期において、自らの「宗教センター」ともいうべき鶴岡八幡宮(神奈川県鎌倉市・写真143)の経営のなかで、次のような八幡宮の別当職補任を行っていた。

写真143 鶴岡八幡宮絵図

初代円曉(寺門派、以下、寺と略称)、二代尊曉(寺)、三代定曉(寺)、四代公曉(寺)、五代慶幸(寺)、六代定豪(東寺系、以下、東と略称)、七代定雅(東)、八代定親(東)、九代隆弁(寺)、一〇代頼助(東)、一一代政助(東)、一二代道瑜(寺)、一三代道珍(寺)、一四代房海(寺)、一五代信忠(東)、一六代顕弁(寺)、一七代有助(東)、というように、鎌倉時代の鶴岡八幡宮別当職は、寺門派と東寺系によって占められ、その比は寺門派一〇名、東寺系七名であった。ここでなによりも重要なことは、別当職が山門派(天台宗)を排除した、非山門系の寺門派と東寺系によって独占され、山門派と真正面から対立・反目する形で行なわれていた点である。これは、表現を変えていえば、鶴岡八幡宮の別当職補任をめぐる「真言密教圏」の独占といえる。

こうした幕政前期において芽生えた真言密教への傾斜は、その中期に臨済禅の採用の結果、「禅密主義」政策として成立をみ、幕政後期にはその政策が本格的な展開をみせながら終末を迎えるのである。このような公権力たる幕府による「禅密主義」仏教政策と東国とが現実的な関係をもつのが、実に幕政中後期のことである。前述の「予期せぬ大きな変化」とはまさに、幕府と東国とのあいだに発生したこの関係にほかならない。言葉を変えていえば、幕府の志向・創作した「禅密主義」仏教政策が、幕府の宗教的祭祀権として、東国の地に現実のものとして行使されたのである。

これまで天台宗一色に彩られてきた北奥仏教界が、この幕府による反天台宗の立場からする「禅密主義」の宗教指導を余儀なくされるとき、いかなる異変が生ずるかは、もはや火を見るよりも明らかであろう。まさに天台宗からの中世的転回がそれである。次にこの転回について眺めてみることにしよう。

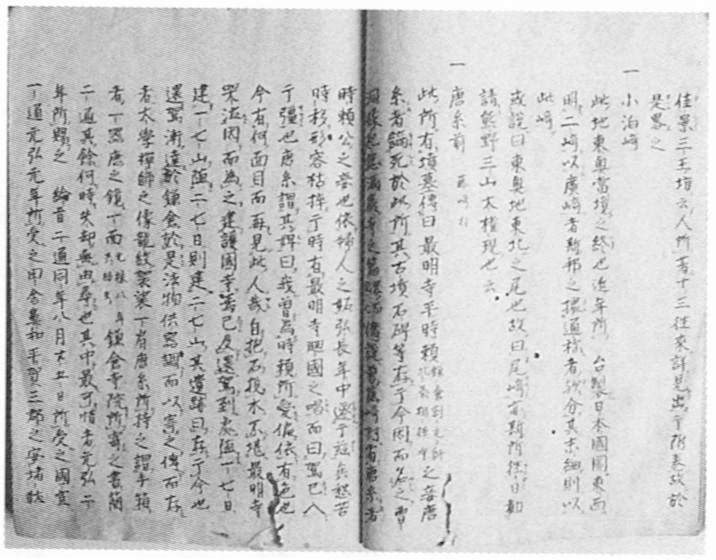

まず、『津軽一統志』が伝える次の一文(史料一一三七)に注目したい(写真144)。

写真144 『津軽一統志』唐糸前

唐糸前 此所有二墳墓一、曰レ伝最明寺時頼鎌倉副元帥北條相模守、之妾唐糸ト云者、謫(テキ)二死於此所ニ一、其古墳石碑等存ス二于今一、因而名レ之

曹洞縁起誌滿藏寺之篇、略而記之、伝説ニ曾テ藤崎村有二唐糸ト云者一、時頼公之妾也二、婦人妬ニ一、弘長年中遷サル二于茲一矣一、愁苦時移リ形容枯倅ス、于レ時有二最明寺廻国之唱一而曰三駕已ニ入ト二于彊ニ一也、唐糸謂ツテ二其婢ニ一云ク、我曾テ為二時頼一所レ愛セラル偏ヘニ依レリレ有ルニレ色也、今有デ二何面目一而再見二、二此人一哉ト、自抱レ石投レ水、不レ堪ヘ二最明寺哭泣スルニ一、因而為レ之建ツ二護国寺一焉、已ニ及ンデレ還スニレ駕、到処値フトキハ二一七日一則建二一七山ヲ一、値フトキハ二二七日則建二二七山一、其遣跡曰レ存スト二于今ニ一也、

(中略)

按往昔(ソノカミ)、此所ニ有下曰二平堂教院一古跡、上初開不詳、常陸阿闍利居ルレ焉レニ時ニ、領主極楽寺殿、建長年中信レ仏ヲ仰イテレ法ヲ而帰二依ス常陸ヲ一、殿堂之花麗倍二于往古一、寄二附シテ多之田畑一、改号(カヘテ)二靈臺寺ト一之処、経二星霜一而柱梁漸荒敗ス、此時最明寺為メ二巡国ノ一東行ス、聞テ二寵姫唐糸事ヲ一、不レ堪二哀哭一、為メレ薦メンカ其冥福一、弘長二年、継キ二絶タル旧跡一、興シテニ廃レタル名藍一而建テ二一精舎ヲ一、号改メテ二護国寺ト一、以二臨濟一為レ宗、俾シテ下二大学禪師一為テ中初祖上、田舎花輪平賀三郡ヲ充シム二供給費ヘニ一、其後世乱レ邦忙フシテ而終不シテレ全セ二寄与地一、而有無相半ハス因テレ之、又改メ二宗曹洞ニ一、更ヘテ二名ヲ滿藏寺ト一、如今(イマ)移二来リ于弘城ニ一、列シ二長勝門内ニ一、成ル二耕春門徒一、故ニ往古所ニレ呼フ墳墓ノ地者、名耳(ノミ)旧フリテ而謂レ断ツト二寺跡ヲ一、

曹洞縁起誌滿藏寺之篇、略而記之、伝説ニ曾テ藤崎村有二唐糸ト云者一、時頼公之妾也二、婦人妬ニ一、弘長年中遷サル二于茲一矣一、愁苦時移リ形容枯倅ス、于レ時有二最明寺廻国之唱一而曰三駕已ニ入ト二于彊ニ一也、唐糸謂ツテ二其婢ニ一云ク、我曾テ為二時頼一所レ愛セラル偏ヘニ依レリレ有ルニレ色也、今有デ二何面目一而再見二、二此人一哉ト、自抱レ石投レ水、不レ堪ヘ二最明寺哭泣スルニ一、因而為レ之建ツ二護国寺一焉、已ニ及ンデレ還スニレ駕、到処値フトキハ二一七日一則建二一七山ヲ一、値フトキハ二二七日則建二二七山一、其遣跡曰レ存スト二于今ニ一也、

(中略)

按往昔(ソノカミ)、此所ニ有下曰二平堂教院一古跡、上初開不詳、常陸阿闍利居ルレ焉レニ時ニ、領主極楽寺殿、建長年中信レ仏ヲ仰イテレ法ヲ而帰二依ス常陸ヲ一、殿堂之花麗倍二于往古一、寄二附シテ多之田畑一、改号(カヘテ)二靈臺寺ト一之処、経二星霜一而柱梁漸荒敗ス、此時最明寺為メ二巡国ノ一東行ス、聞テ二寵姫唐糸事ヲ一、不レ堪二哀哭一、為メレ薦メンカ其冥福一、弘長二年、継キ二絶タル旧跡一、興シテニ廃レタル名藍一而建テ二一精舎ヲ一、号改メテ二護国寺ト一、以二臨濟一為レ宗、俾シテ下二大学禪師一為テ中初祖上、田舎花輪平賀三郡ヲ充シム二供給費ヘニ一、其後世乱レ邦忙フシテ而終不シテレ全セ二寄与地一、而有無相半ハス因テレ之、又改メ二宗曹洞ニ一、更ヘテ二名ヲ滿藏寺ト一、如今(イマ)移二来リ于弘城ニ一、列シ二長勝門内ニ一、成ル二耕春門徒一、故ニ往古所ニレ呼フ墳墓ノ地者、名耳(ノミ)旧フリテ而謂レ断ツト二寺跡ヲ一、

この一文によれば、唐糸御前の旧跡を伝える満蔵寺跡は、もともと、何宗かは不明であるが、平堂教院という古跡に端を発している。常陸阿闍利なる僧のときに、この平堂教院が極楽寺殿、北条重時の信を得て「靈臺寺」と改号。そしてかの北条時頼が東国巡遊の際、かつて寵愛してやまなかった当該地出身の唐糸のことを想うあまり、廃れていたこの「靈臺寺」を再興して「護国寺」とその名も改め、はじめて「臨済宗」寺院に列した。その後、幾星霜を経て「滿藏寺」と改名して曹洞宗寺院となり、現在も曹洞宗の名刹・長勝寺門内に存在する。

この一文を通して、一寺の来歴も決して平坦ではなく、「平堂教院」→「靈臺寺」→「護国寺」→「滿藏寺」というように変転していることを知ることができる。「平堂教院」が何宗に属すかは史的根拠もなく不明とするしかないが、やはり天台宗かと推定される。

それはともかく、ここでの最大の関心事は、この唐糸御前の悲恋史話が北条時頼の廻国伝承とセットをなして語り継がれ、しかもこの両者を切り結ぶクライマックスが「護国寺」という臨済宗寺院の建立をもって構成されている点である。この時頼の廻国と臨済禅院の護国寺建立が、前にみた幕府の「禅密主義」仏教政策の現実的反映の産物であることは、容易に見通せるところであろう。そしてまた、「平堂教院」が仮りに天台宗に始まったものであるなら、ここにも天台宗から臨済宗への明白な形での改宗があったことを推定しなければならない。

執権時頼の廻国伝承と唐糸御前の悲恋史話は、当該地域の中世史を考える上で、古くから多くの関心を集めている一大命題である。次にこの時頼の廻国をめぐって考察を加えてみることにしよう。

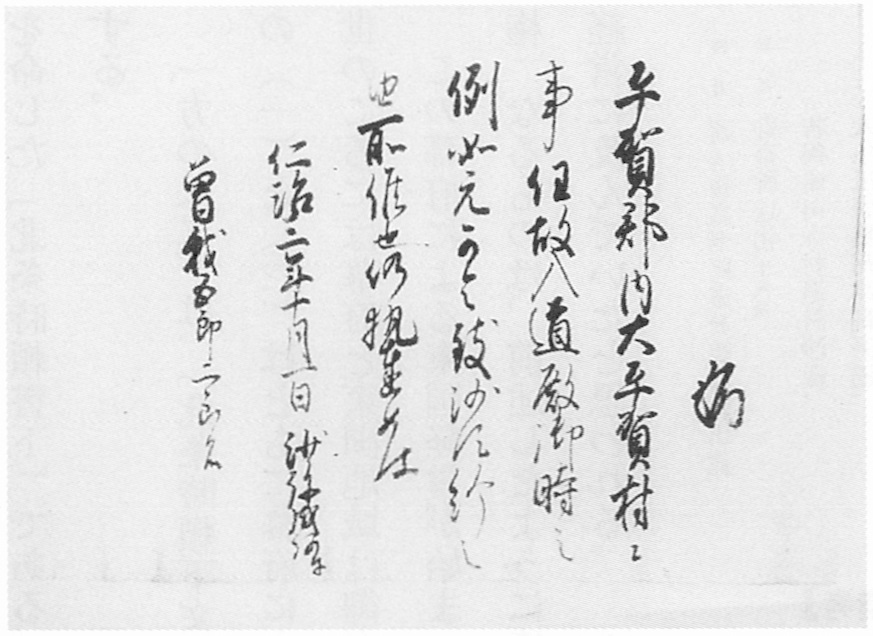

「北条時頼袖判盛阿奉書」(写真145・史料五七一)

写真145 北条時頼袖判盛阿奉書

(一) 花押(北条時頼)

「北条時頼下文」

(二) 花押(北条時頼)

(一)は泰時以来の例に任せて、曽我惟重に陸奥平賀郡大平賀村の沙汰を命じた「北条時頼書下」である。これからも、幕府が泰時の時には、この平賀郡内を領有していたことが判明する。

一方の(二)は、「北条時頼下文」であり、これは、平盛時を陸奥糠部五戸の地頭代に補任したものである。右の(一)と(二)はともに幕府による政治的ないし経済的な東国支配を示すものである。したがって、時頼の治世のころには幕府と東国地域は御家人を媒体に、密接不離に結び合っていたことが改めて確認されよう。

この幕府による東国経営が始まったのは、なにも泰時や時頼からのことではない。幕府のいわゆる「東夷成敗権」なるものは、前述したように遠く源頼朝に遡源し、それがいくつかの段階を経て時頼の治世下における東国経営に及んでいたと思われる。

その段階的支配のなかで、一つのエポックは、なんといっても、義時による津軽安藤氏の取り立てであった。

「武家其濫吹を鎮護せんために、安藤太と云う者を蝦夷管領とす」(『諏方大明神画詞』史料六一七)「安藤五郎ト云者、東夷之堅メニ義時が代官トシテ津軽に置タル」(『保暦間記』史料五五二)「安東ト云ハ、義時カ代ニ夷嶋ノ押トシテ、安藤カ二男ヲ津軽に置ケル、彼等カ末葉也」(『異本伯耆巻』)という三つの史料が伝えるように、東国、とりわけ北辺の地は津軽安藤氏を「蝦夷管領」「東夷之堅メ」「夷嶋ノ押」に任じて経営されることになったのである。ここに、北奥の地がより一段と幕府とのかかわりを強めたことは、いうまでもない。

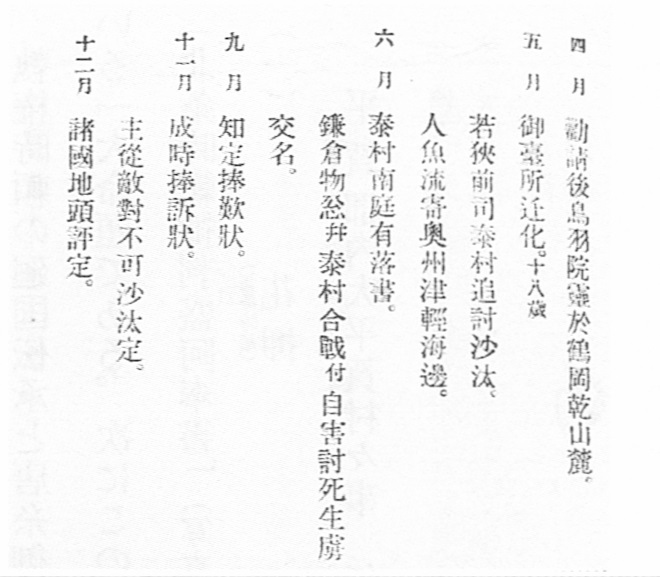

執権時頼にとって、この北奥の地は頼朝の奥州平定の際に血をもって血を染めた地でもあり、それゆえ『吾妻鏡』が伝えるように(宝治元年〈一二四七〉五月廿九日(写真146))、「陸奥国津軽海辺、大魚流寄、其形偏如二死人一、先日由比海水赤色事、若此魚死故歟(中略)此事則被レ尋二古老一之處、先規不快之由申レ之。所謂文治五年(一一八九)夏有二此魚一、同秋泰衡誅戮(後略)」(史料五七四)と北奥の地は、常に不穏な出来事と結びつけてとらえられる。その意味で、この地域は、幕府にとって鎮魂を必要とする地でもあった。

写真146 『吾妻鏡備考』

このことが最も明瞭に、時頼の念頭にあらわれたのは、『吾妻鏡』が伝える宝治二年二月五日の「永福寺」の修理のときであった。

永福寺之堂修理事、去寛元二年(一二四四)四月、雖レ及二其沙汰一、日来頗懈緩也。而左親衛(時頼)、明年廿七歳御慎也。可レ被レ興二行当寺一之由、依レ有二霊夢之告一、殊思召立云々。当寺者、右大将軍(頼朝)、文治五年(一一八九)討二取伊予守義顕(義経)一、又入二奥州一征二伐藤原泰衡一、令レ帰二鎌倉一給之後、陸奥出羽両国可レ令二知行一之由、被レ蒙二勅裁一是依レ為二泰衡管領跡一也。而今廻二関東長久遠慮一給之余、欲レ宥二怨霊。云二義顕一、云二泰衡一、非二指朝敵一、只以二私宿意一誅亡之故也。仍其年内被レ始二営作一随而壇場荘厳、偏被レ模二清衡、基衡、秀衡以上泰衡父祖等建立平泉精舎一訖(中略)。明年者、所レ相二当于義顕并泰衡一族滅亡年之支千一也

この一文が端的に物語るように、奥州藤原氏の平泉中尊寺を模した永福寺の修理をめぐって、時頼は頼朝の奥州平定の往事に思いを馳(は)せ、その戦乱は「さしたる朝敵にあらず、ただ私の宿意をもって」義経と泰衡を誅亡したことを悔い、その「怨霊を宥(なだ)めん」と考えた。つまり時頼は「仏教者」としても往時を回顧しつつ、この北奥の地には怨霊をなだめ、その鎮魂を供養する要を感じとったのである。

頼朝が文治五年(一一八九)に平定のために赴いた北奥の地に、執権時頼は幕府と政治的、経済的にも深いかかわりを有し、宗教的な鎮魂を兼ねた「宗教の旅」に駆り立てられたのであろうか。そして、この北奥の地を、「鎮魂供養の地」として、時頼の東国廻国におけるひとつの傍証と見なすのは、思い過ごしであろうか。

思うに、『吾妻鏡』の記載の有無によって時頼廻国の真偽を測るのは、非歴史的でさえある。

それでは、時頼の廻国をより立証しうるような史料的な根拠は存するのであろうか。もちろん、その旅が「微行」である以上、その日時、行き先を明言しないのが当然で、逆に明言したなら、それは「微行」にはならない。

かと言って、時頼の廻国を「微行」であるがゆえに、その日時、場所の追求を試みないのも、これまた非歴史的である。次に、時頼の廻国の可能性に少し言及してみることにしよう。