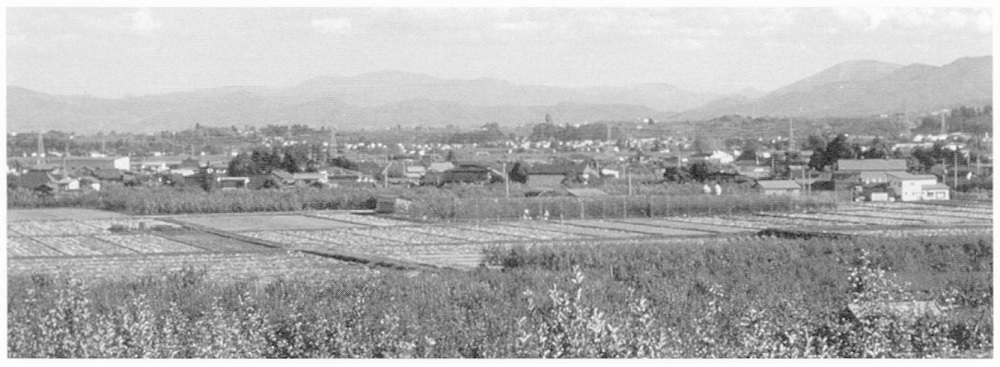

盆地南縁に分布する桔梗野面は標高一二五~五〇メートルと七〇メートル余の高度差をもち、一〇〇〇分の一五~二五と北東方へ大きく傾斜している。八〇メートル以高が一〇〇〇分の二二~二五、五〇~八〇メートル間が一〇〇〇分の一五以下の勾配であって、高度が下がるにつれて緩やかな傾斜面となっている。清水二丁目・館野一丁目および二丁目から南中学校にかけての、標高七五~八〇メートル付近には段丘崖と思われる急崖が認められることから、八〇メートル以高が高位段丘に、下位が花巻面に相当し中位段丘に対比される(写真38)。

写真38 鳥井野から望む桔梗野面

桔梗野面を流れるおもな河川として大和沢川、腰巻川、土淵川、寺沢川がある。これらの河川は扇状地面を大きく浸食し、流域には河床面から比高一五~三〇メートルの急な谷壁が認められ、上流側ほど高くなっている。また、桔梗野面には小谷が数多くみられ開析が進むものの、全体として平滑な面として分布している。

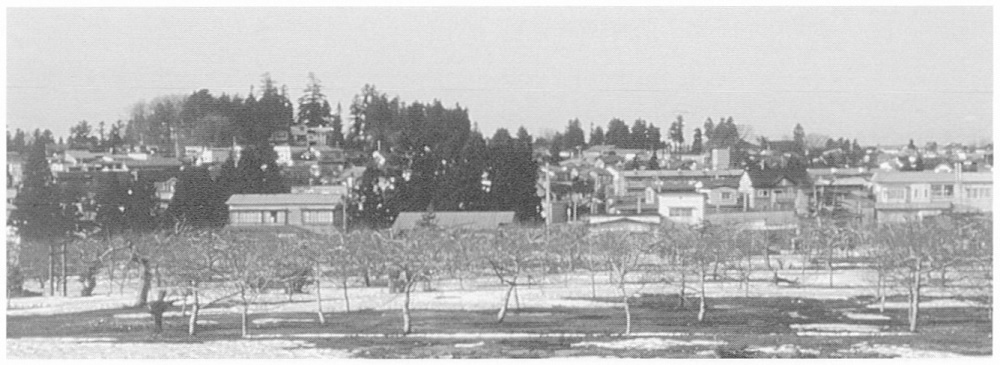

桔梗野面の扇央部から扇端部にかけての地形をみると、県道久渡寺新寺町線の若葉・大原から樹木にかけては一〇〇〇分の二〇と勾配が大きい。扇端部には駒木浮石流凝灰岩で覆われた松原面が帯状に分布し新寺町が位置している。常盤坂から茂森新町にかけては、りんご公園内や山観普門院でみられるように、小丘が点在する台地が舌状に張り出し、その周縁には禅林街の位置する松原面が分布している(写真39)。大和沢川より南側の小栗山・松木平・大沢付近では小谷の尾根筋に桔梗野面が断片的に分布するのみである。

写真39 常盤坂から西茂森にかけての小丘地(樹木から望む)

一方、岩木川以北の中別所・鬼沢・貝沢付近では、西側に黄金山および高長根山などが位置する丘陵があり、東縁に桔梗野面に相当する段丘が帯状に分布している。標高三〇~五〇メートルで、やや起伏があり平野側へ傾斜する面となっている。なお、独狐-前坂周辺では火砕流台地である高杉面内に楕円状の小丘(比高二〇~二五メートル)として点在している。

ところで、墓地公園東側の土取り場(一一〇メートル)の露頭①は桔梗野面の上位面を構成する堆積物を示し(写真40)、自衛隊近くのボーリング資料でも確認されている。上部から赤褐色ローム層(厚さ約二メートル)、凝灰質な暗灰色砂質粘土層(四~五メートル)、砂礫層(一〇メートル)の順に堆積している。砂礫層はチャート、粘板岩、安山岩、頁(けつ)岩などの亜円礫~円礫を多量に含み、淘汰不良の砂で充てんされている。砂質粘土層は火砕流起源の再堆積物と考えられ、部分的に成層したり砂礫層および赤褐色粘土層をはさんだりしている。

写真40 弘前市郊外の墓地公園近くの土取り場。上部は褐色ローム層,中部は灰白色軽石質砂,下部は砂礫層となっている。

ボーリング資料をみると、南中学校②(八五メートル)では、黒色腐植土直下に厚さ二メートル弱の黄褐色ローム層(N値四~七)が堆積し、最上部には碇ヶ関浮石層に相当する軽石層が認められる。碇ヶ関浮石層を除く黄褐色ローム層を載せるのは桔梗野面のみである。ローム層の下位にはローム質な砂礫層(厚さ六~一〇メートル)と、基盤岩である砂岩(N値五〇以上、八メートル以上)が堆積している。小沢小学校⑨(九二メートル)・緑ヶ丘⑩(七二メートル)・第四中学校⑪(六二メートル)・桔梗野小学校(五五メートル)などでは、黄褐色ローム層(N値三~六、厚さ約三メートル)、淡灰色砂質粘土(N値四~一〇、厚さ四~一〇メートル)、砂礫層と砂質シルトの互層(厚さ五~一〇メートル以上)の順で堆積している。

一方、岩木川西方の、廻堰大溜池付近では、中位段丘に載る「サメアカローム」の下位に青灰色粘土とローム起源の赤褐色粘土の互層が堆積し、下位には岩屑なだれ堆積物が位置している(写真41)。

写真41 廻堰大溜池付近でのローム層。上半部が「サメアカローム」(白色の縞模様部分)