文化14丑年(1817)12月、『新鱈儀定證文之事』より

高田屋嘉兵衛の資料に、郷土の鱈漁に関係のある文書(証文)がある。以下全文を記す

『新鱈儀定證文之事』

一、当村新鱈艤積去亥年より丑年迄儀定仕候処

年々積入出来ニ付 来寅年より丑年迄五ケ年貴殿江

取組儀定仕候処実正ニ御座候 尤村方助金並鱈直段

前借等之儀者 年々之漁次第ニ依而取究メ可申定ニ

御座候 右年限相済脇方江取組候共 其節者貴殿江

相請テ及可申候 依而儀定證文如件

尻岸内村百姓代

又三郎 印 (野呂)

小 頭

文化十四丑年十二月 治右ヱ門 印 (山内)

頭 取

清九郎 印 (村岡)

根田内村百姓代

六兵衛 印 (泉)

小 頭

文治郎 印 (成田)

日浦 小 頭

團右ヱ門 印 (土谷)

百姓中

證人 亀屋

武兵衛 印

同 和賀屋

宇右ヱ門 印

高田屋金兵衛 殿

(市立函館博物館 第4回日本海文化展・1978年・高田屋嘉兵衛目録より)

この、新鱈儀定證文は1817年(文化14)、郷土、尻岸内の村三役(支村、根田内・日浦を含む)から、豪商、高田屋嘉兵衛の実弟である箱館総支配の高田屋金兵衛に当てた新鱈売買の契約書(証文)である。この儀定内容によれば、新鱈(後述する)の納入を過去亥年(1815)より丑年(1817)まで、を3ケ年契約売買してきたが、さらに、来年以降、寅年(1818)より午年(1822)まで、村方助金・代金を前借し5ケ年、新鱈を高田屋に納める契約をしている。高田屋嘉兵衛については後述するが、当時、蝦夷地・箱館を中心に事業を起こし莫大な財を為し、全国にその名を知られた豪商である。この文書は、その高田屋が長期にわたり村中まとめて青田買いをするほど、恵山沖は鱈の漁場として豊富な漁獲量に恵まれていた、ということを物語っている。

<鱈漁業の沿革>

マダラの生態 鱈は寒冷な深海に生息する魚である。北緯34度線辺り、日本海側では鳥取・島根県沖、太平洋側では茨城県沖が南限とされているが、その生息数は南に行くにしたがい少なくなる。マダラはスケトウダラに比べてより沿岸性で底生性であり、北海道では100~350メートルの水深に生息するという。移動範囲も大きくなく海域ごとに群れをなしていることが想定される。ただ最近の調査、陸奥湾や津軽海峡で放流された産卵期の標識マダラの再捕獲結果から、産卵場所への回帰性が強く、索餌(さくじ)期(餌を盛んに採り成長する時期)は恵山沖から釧路沖まで広く回遊し、他海域の群れとの交流もあることが明らかになってきている。マダラの生息水温は2~4℃が適温とされるが氷点下から10℃以上のところにもいる。冷たい海域に生息するマダラではあるが、北の高緯度の海域と日本周辺海域のように比較的南部の海域では全く逆の深浅移動を行う。より高緯度で寒冷な海域では、夏季の生息場が浅海部で、冬季に比較的深海部へ移動し産卵を行うが、日本周辺海域では夏季、深海部で索餌(さくじ)回遊し冬季、沿岸の浅い海で産卵する。

このように鱈の主な生息海域が北に偏っていたせいか、古代にはあまり捕獲されなかったと見え、中世末期の公卿日記にその名称が見られる程度である。

恵山沖の鱈漁の記録は、『津軽一統志』寛文9年(1669)の条に、松前下口(東蝦夷地)の産物、干鮭(からさけ)・昆布などとともに「干鱈(かんだら)」(別名乾鱈(ひだら)、棒鱈(ぼうだら)ともいう)として記されている。また、『松前蝦夷記』には幕府への献上物の1つとして、「干鱈(ひだら)」が、鰊披(ひらき)・寄鰊子(よせかずのこ)・鮭披(ひらき)・昆布・串鮑などとともに上げられている。これらの記録から1600年代には、蝦夷地の、あるいは南部・津軽などの出稼ぎ漁師たちが恵山沖の鱈漁にやってきていたことが分かる。さらに、六ケ場所に和人が進出してきた1700年代になると、この沿岸一帯(臼尻から戸井辺りまで)では、相当盛んに鱈漁が行われるようになったものと推察される。

そして、宝暦年間(1751~1763年)以降、瀬戸内の塩の生産量が増え、兵庫・大阪を根拠地とする北前船により蝦夷地へも大量の塩が入ってくると鱈漁は一変する。乾物の干鱈(乾鱈、棒鱈)に代わり、塩蔵の『新鱈』が大消費地の江戸で評判を取るようになったからである。江戸への移出については、最上徳内の著『松前史略』寛政元年(1789)の条に「東蝦夷地ヲサツベで初めて塩鱈を江戸に出す」と記されている。『松前秘説』には「椴法華村の鱈は最上とされ、献上物は同地の産から選ばれた」とあり、同書の『高田屋嘉兵衛蝦夷出産申上書』に「根田内より臼尻迄の場所を鱈場所と唱え、就中、椴法華の鱈最上のよしにて之有由、此内にて最上に相成候由、味わひよく最上と云う。誠に臼尻よりも鱈の丈ケもよき様なり」と、恵山沖産の鱈の品質の良さが記されている。

また、享和3年(1803)旧暦11月8日、南部領牛瀧村(現青森県佐井村)百姓源右衛門の持船、582石、水主(かこ)12人乗組みの慶祥丸が、六ケ場所臼尻村産(現南茅部町)の『新鱈』31,130本(荷主、函館弁天町浜屋次郎兵衛・同大町辰巳屋七郎兵衛)積んで江戸へ回船の途中、暴風雨に遭い10ケ月漂流してロシア領カムチャッカ辺に漂着した事件が起こったが、この積荷の量から鱈漁の隆盛が窺える。また、当時の海難事故の厳しさを物語ってもいる。尚、乗組員たちが漂着したのは、無人島のホロムシロ島で、生き残ったのは半数の6人、その後、筏を造り島伝いに南下してエトロフ島に着いたのが、文化3年(1806)7月2日、島詰めの役人の取り調べを受け、箱館へ護送、奉行羽太正養より南部藩へ身柄が引き渡され、まる4年ぶりで故郷の南部領牛瀧村の土を踏むことができた、と記録に残る(南茅部町史より抜粋)。

『新鱈(しんだら)』というのは、天明の頃(1781年~)から製造されたらしく、マダラの内臓を腹を裂かずに壺抜(つぼぬ)きし塩蔵にしたもので、マダラの漁期である冬に江戸に運ばれ、特に武家の家庭で正月の縁起物として重宝された食材であった。武士にとって「腹を裂く」は切腹につながるので忌み嫌うという。因みに、鰻のかば焼きも伝統的に、商人の町大阪は腹開き武士の町江戸は背開きといわれている。いずれも定かではないが頷ける。鱈の身は脂肪分が少ないので塩蔵にすると保存がきく、俗にいう脂焼け(脂肪の酸化)が少ない。また、北国の魚であり珍しくもあり、淡白な味は塩抜きすることによりいろいろな味付けもできる。漁期が冬ということも相俟って、新鱈と呼ばれるに相応しく新鮮さが保たれ、需要も広がったのであろう。壺抜(つぼぬ)きにしたのは江戸という土地柄、武家の町を意識したのではなく、高価な塩を無駄なく使うことと、寒い季節に処理するため手作業をより能率を上げるためではないかと思われる。あるいは、刃物の数も多くはなかったのではないか。

新鱈の江戸送り 鱈漁・新鱈は大消費地である江戸へ、しかも正月に送られることによって成り立つ商(あきな)いである。高田屋は前記儀定証文にもある通り、恵山沖の鱈を浜ごと買入れ、正月にむけ年の暮れに江戸へ何隻もの船を走らせた。通常は4、5百石積の船で10日余りの航海であったが、高田屋嘉兵衛申上書の中には「箱館より銚子迄二百里程(約800キロメートル)銚子より江戸まで三十六里(約144キロメートル)と言ふ、鱈場所より極順風にて昼夜走り候時は三日三夜にてハ江戸にも乗込候よし也」とあり、箱館から江戸まで順風であれば3昼夜で入港することが可能だったと記している。また「順風なく逆風斗(ばかり)にて延レ引にも不レ及をなき時ハ 水戸の銚子江為二乗込一夫より陸地を出立候よし」とあり、風向きが良くない時は銚子に陸揚げし陸路輸送することもあると書かれている。正月用品であってみれば、冬の鹿島灘を前に何日も帆待ちする余裕がなかったのであろう。さらに「右の如くにさえいたし手當取計候へば暮の御用ニ不レ合と申事曽(あえ)て無レ之」とあるように、正月の縁起ものゆえ、陸送してまで、間に合うように心配りをしている点を強調している。新鱈の江戸送りは確かに莫大な利益を生んだであろうが、季節が冬場であり、先に述べた慶祥丸の遭難に見られるように、相当のリスクを背負っていたことも事実である。

鱈釣船の漂流 冬の恵山沖は、北西の季節風の影響を余り受けないとはいえ、当時の漁船であってみれば常に危険に晒されていた。加えて、鱈の商品価値が上がったことから無理をしての出漁も相当あったであろう。当時の鱈釣船の遭難の記録が現在(いま)に残る。

1817年(文化14年)、『原始謾筆続編年表五十二』に次のような記録が載っている。尚、この年は前述、尻岸内村の三役が高田屋金兵衛と新鱈儀定を交わした年である。

「十一月中旬、石持浜へ江山根田内鱈釣船三人乗漂着同日長後浜へも一艘漂着と聞り、されば同月上旬に江山、臼尻の鱈釣船二艘行衛知らすも放されしと根田内漂流人が話せしこそ止へからざる業ならし、されハ近年鱈釣船多く外海へ漂着たれハ彼灘の人々晒落にハ太洋に漂放たらん処を失ふ船人の魯西亜より帰り来れる諦をなさん」

意訳すると、文化14年(1817)11月中旬下北半島の石持浜へ恵山町(字恵山・御崎)の鱈釣船3人乗組が漂着した。また、聞くところによれば同じ日、長後浜へも1艘漂着したという事である。11月上旬に、恵山と臼尻(南茅部町)の鱈釣船2艘が行方不明となり諦められたと、根田内(字恵山・御崎)の漂流人が話してくれたが、これもやむをえない事である。しかし、近年、鱈釣船が多数、外浜(下北半島の)に漂着するが、荒波に晒され大海を漂流し生死も分らぬほどであったのに(死んだと思われていたのに)、ロシアから帰って来た人の例(前述、慶祥丸事件)もある。諦めてはいけない。また、同記録『原始謾筆続編年表四十七』には、1813年(文化10)冬、箱館の鱈釣船が2艘、尻労(青森県大畑)へ漂着したという記録も記載されている。(以上 椴法華村史より)

「恵山町ふるさと民話第1集『佇(た)て岩とサンタロ泣かせ』、同第3集『日浦の孝女れん』」は、いずれも当時の鱈釣船の遭難にまつわる民話である。なお、『日浦の孝女れん』については、実際にあった話であり、休明光記(箱館奉行羽太正養)・蝦夷日誌(松浦武四郎)に記載されている。

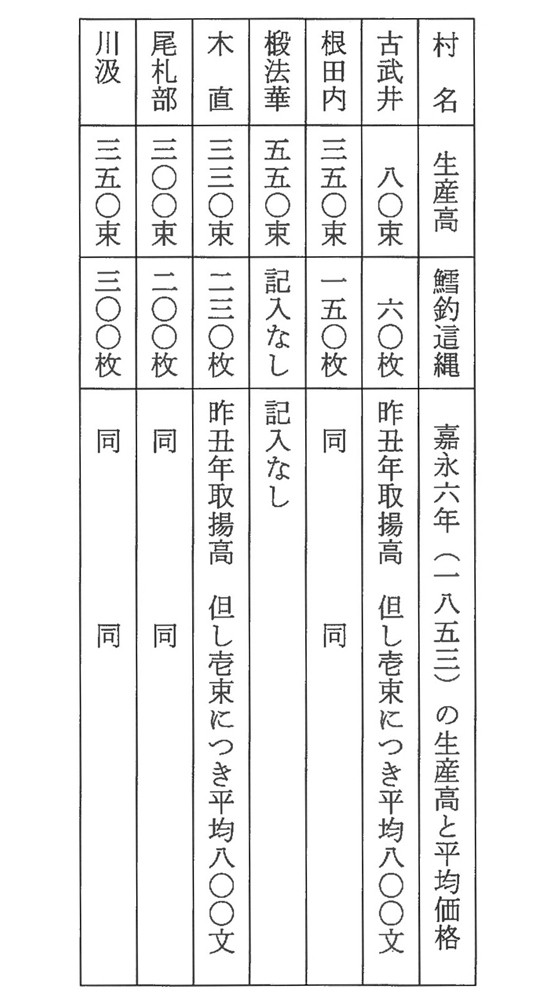

1853年(嘉永6)、『鱈の漁獲高』 田中正右衛門文書(市立函館図書館蔵)より

嘉永七甲寅年(1854)三月の調査

(調査項目)六ケ場所神社庵室并御備品家数

人別蝦夷小家数人別出産物同直段

川々山林温泉場澗泊り山道越

御小休所網船牛馬有高調子書上

以上について、箱館六ケ場所の調査をしたものであるが、この中より鱈についての項目を、近村を含めて拾って見る。

[表]

塩鱈20尾で1束、300束(6千尾)で、米百石の価格に相当するということであるから、当時、鱈は相当高価な値段で取引きされていたことになる。

前述、『松前秘説』(高田屋嘉兵衛蝦夷出産申上書)には「根田内より臼尻迄の場所を鱈場所と唱え、就中、椴法華の鱈最上のよしにて之有由、此内にて最上に相成候由、味ひよく最上と云う…」とあり「椴法華村の鱈は最上とされ、献上物は同地の産から選ばれた」とある。なお、この表でも椴法華の生産高が群を抜いている。ただ、鱈釣這縄の枚数・価格の記入のないのは、将軍への献上物となっていたことから「役(課税)」に、特別な措置があったので、枚数の記載がなかったのではないか。また、価格についても同様、特別価格となっていたので平均価格の記載がなかったのではないか。

北海道の沿岸が鱈の生息海域であることは、相当古くから知られていたが、鱈漁業の沿革については明らかではない。ただ開発進展の状況から推して、渡島半島に興り漸次東、西蝦夷地へ及んでいったことは確かである。近世後期における鱈漁業の中心地は当然恵山漁場であり、そして、その区域は北は熊泊(南茅部町大船)より戸井に至る地帯であった。松前藩はこの地に「鱈受負(請負)の制」設け、天保初年(1830)国領平七をこれに任じ、後、升屋定右衛門に代えたが、安政3年(1856)箱館奉行設置後廃止されたという。これに次いで、西蝦夷地(日本海方面)では岩内の沖合漁場、東蝦夷地(太平洋方面)では釧路の沖合漁場が鱈漁業の中心地となった。

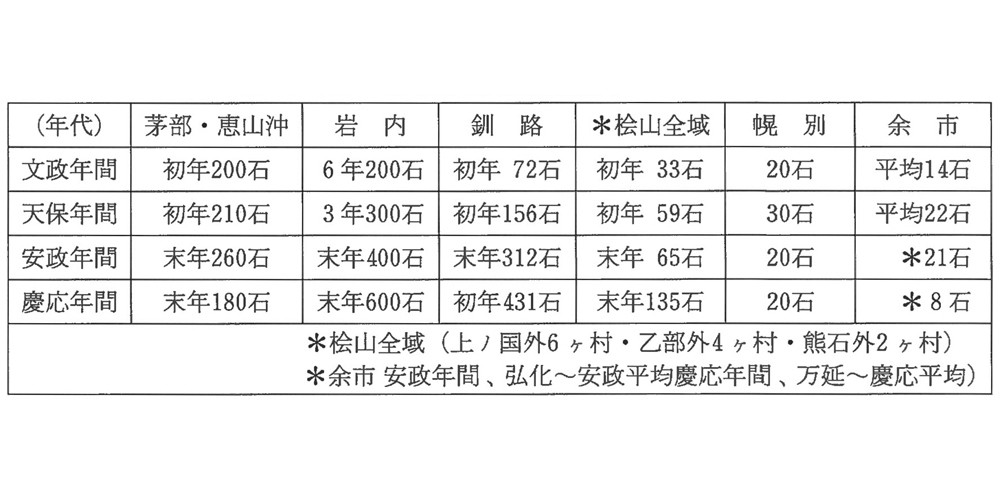

次の表は、漁場請負人の帳簿によって調査作成された文政~慶応(1818~1867年)の主な漁場の鱈の漁獲高を示したものである。

1818~1867年(文政から慶応)主な鱈漁場と漁獲高

この表から、北海道の鱈漁場は最も古くから開けた恵山漁場に次いで、天明から寛政(1780~1790年)にかけて開けた岩内漁場、幕末にかけて急速に発達した釧路漁場が群を抜いていたことが分かる。なお、表には載せていないが、安政から慶応になると日本海側の浜益(慶応末年30石)・増毛(慶応85石)・留萌(慶応末年30石)が、さらに、明治に入ると(明治4年の漁獲高)古平(229石)、古宇(168石)、美国(109石)が急速に漁獲高を揚げ、同年の岩内(208石)を抜き、あるいは迫る勢いとなり鱈漁場の先進地である恵山沖をしのぎ、北海道の中心漁場は日本海側へと移っていく。

<鱈の漁法・漁具>

鱈の漁法は「釣」「網」の2種類に分かれる。網は『刺網』で、釣漁道具としては『ゴロタ縄』『延縄』がある。なお、延縄は『配縄、這縄』とも記されている。

『ゴロタ縄』は、鱈の先進地、渡島地方、恵山漁場独特のものらしく他の鱈漁場には全く見られない。恵山沖が概して海底岩礁が多かったことから工夫された釣具であったのであろう。後進地帯の岩内漁場で延縄が発明・開発された以降は、各漁場でもこの延縄が主流となった。ゴロタ縄の仕組みは、1条の条索(くみいと)に10本程の釣針をつけ、最下端辺りに石の錘を付けた「流縄」である。この使用法は、ゴロタ縄を海中に投下し1尾の鱈が最下の釣針に触れた時、急に垂索を強く引き(アワセと言う)復(ま)た海底に下(おろ)す。これを数回繰り返し、7、8尾釣針にかかっても、まだ、1、2本の針が残っているうちは、さらに放流すること暫時(ナガシと言う)、残りの釣針にも鱈がかかってから曳き揚げる。このゴロタ縄は、海底が岩礁で延縄の使用に適さない海域で用いられた。

『延縄』は、這縄、北海道漁業志稿には「配縄」と記されている。

延縄は鱈漁業で最も広く使用された釣具である。延縄の幹縄はシナの木の皮を撚り合わせて作り、釣糸(ヤミと言う)もシナの木の皮に苧(ちょ)糸(カラムシ、麻の一種)を合わせて作ってきたが、漸次改良し共に苧糸(ちょし)(麻糸)を用いるようになった。延縄1枚の長さ・それに付ける釣糸数は漁場により若干の差があるが、恵山漁場は1枚百間(180メートル)、釣糸は1間間隔(かんかく)(1.8メートル)約100本付け、これを18枚で船1艘分とした。延縄を1枚2枚と数えるのは、縄・釣糸が絡まらないよう平らな笊(ざる)に蟠渦(ばんか)(とぐろ・うずまき)状にセットし釣鈎は笊の順次刺していたので枚単位でよんだ。

なお、参考までに、「北海道漁業志稿」(昭和10年)の後志国祝津村(現小樽市)の例では、幹縄、現今は麻縄で太さ径1分5厘(4.5ミリメートル)長さ70または75尋(約112,120メートル)、これに間隔1尋半(約2.4メートル)ごとに太さ径8厘(2.4ミリメートル)で長さ1尋(1.6メートル)の釣糸をつける。つまり本條1枚に支綸(釣糸)45~50本を常とした。また、幹縄10枚ごとの繋ぎ目に約1キログラム錘石(ナカセ石)をつけ、それに縄(ギバ縄)を結び最上部に目印の浮樽(ヒ桶)を付けたと記述している。

延縄は海底が砂泥または粗礫、平盤の海域で使用するもので、岩礁の多いところで用いると纏結(てんけつ)し引き上げることができなくなったり破損・流失したりもする。先に述べた通り仕掛けを作るのに苦労もあったであろうし、海底の複雑な海域での使用には留意を要したと思われる。

『延縄の餌料』 釣針(鈎)につける鱈の餌料は、最も適しているのが生鰊・生烏賊(いか)、次に生鰯であるが、これらが入手できない時期には鱒・章魚(たこ)・惣八鰈(そうはちかれい)・鰔(うぐい)を用いていた。

『刺網』 鱈漁に用いた網は刺網で、1848年(嘉永元)箱館の五兵衛という漁師が鰈刺網を鱈漁に代用し試験操業、1網に80余尾を漁獲したのが最初だと伝えられている。同人はこれに改良を加え、特に鱈漁に適するよう網目を疎らにしたところ空前の漁獲を得たという。以降、近隣の漁師たちはこれを模倣し使用されるようになった。

鱈刺網は底刺網であるが、当時使用した網の規模・使用法については判明しない。網の構造上、適するのが、風波潮流の比較的静かで水深も浅く海底が砂泥の内浦ということから、恵山沖ではあまり使用されなかったようである。

『鱈釣船』 鱈釣船は普通小型の『持符(モチップ)船』か粗造の川崎船で3人乗組が通常であった。これは遠洋には適さず、恵山沖は冬場比較的穏やかとはいえ、先にも述べたよう遭難は絶えなかった。ただ、江戸時代末期から明治に入り、越前、越中、越後から出稼ぎに来た川崎船は、帆柱大小2本、櫓6丁を装備し、大型のものは6人、小型で4人乗り組みが通例であり、相当堅固なものであった。

<鱈の加工>

1863年(文久3)に移出した鱈の量が記録に残っている。

塩鱈1435,880石、乾鱈111,875石、鱈の胃21.9石、鱈の子3.6石。これによると江戸時代の鱈は、「塩鱈・乾鱈・鱈の胃・鱈の子」として加工・移出していたことが分かる。

『塩鱈』 塩鱈は先に述べた「新鱈」のことであり、漁獲高の殆どがこの塩鱈に加工され出荷されている。この塩鱈も、北前船で大量の塩が蝦夷地へ運ばれるようになった、宝暦以降であり「松前史略」によると1789年(寛政元)、東蝦夷地尾札部の新鱈が初めて江戸に移出されている。加工法は、咽喉(のど)の部を截割(たちわ)り笹目(ササメ)(えら)、胃を取り、鱈の子(白子)肝臓を手で絞りだし、腹部と眼に塩を詰め込み全体にも塩を散布して、縦横に積み重ね数日塩を馴染ませてから積出していた。また、塩の割合は、通常鱈100尾に対し塩3斗から3.5斗(54~63リットル)を適量としていた。

『乾鱈』 東医宝鑑に「越前の鱈天下第一等なり」とあるが、古くは越前が鱈の名産地であり、乾鱈に加工され京都へ移出され名物の京料理の食材となっていた。乾鱈は棒鱈と呼ばれ今なお京都の伝統料理の食材として受け継がれている。

1807年(文化4)『松前産物大概鑑』(阿部屋6代 村山伝兵衛)の「鱈之部」には、干鱈「是ハ鱈三枚に直し頭骨を除キ両身下アゴニ而(て)繋ぎ、干上ケ弐本ニ而(て)壱掛ケト唱ヘ、是を廿疋結立、数四十本壱束ト申候、惣名「棒鱈」とも唱え申候」とある。また、北海道漁業志稿に記述されている「乾鱈」の製造法は、腹部を截開(たちひら)き白子または鱈の子を取り去り、背部を頭の方から割り全身を二分し、頭及び笹目を截放して之を干場に掛け、およそ晴天三五日を以って干揚がる日限の適度とする。乾場は長さ二間以上の杭を立て、之に桁を結び横に早切(さきり)を渡し、地上は尺より低からしめず。乾燥中雨露を蒙るも妨礙(ぼうがい)なし。故に降雨の日または夜中と雖も掛けたる儘放置する。乾燥了(おわ)れば掛場より下し、二貫五百目(9.4キログラム)即ち二〇尾前後を纏め、縦横中間を縄で結び一束と為す。とあるように、干鱈・棒鱈・乾鱈ともに同じものであり、塩があまり出回らない時代の鱈の加工法であったと思われる。塩が出回るようになると、頭部より尾まで背から裂き、塩を振り掛け天日干しにする「背割鱈」や、内臓等を壺抜きし塩をして、20日程寝かせ水洗いをしてから乾燥させる「棒鱈」など、手の込んだ加工法も現れてくる。

『鱈の胃』 笹目ともいう、鱈の鰓(えら)と胃を繋げたものを20個程藁縄に繋ぎ1連として、乾燥させ10連を合わせて中央を結束し1丸として製品とした。調理法については不明。

『鱈の子』 成熟した卵巣を取りだし水洗いし砂石・塵芥など混ざらないように注意し、70腹につき塩1升5合から2升(2.7~3.6リットル)を散布し樽漬けとする。樽は酒の空樽が最適である。樽詰めのとき樽の底と上に熊笹を三重に敷き、蓋は空気が透らないよう密封し、石灰を練り目塗りをする。この記述から、鱈子が今も昔も珍重されたことが頷ける。製造については細心の注意が払われたことが分かる。

江戸時代の鱈加工品については、この外「鱈油」「鱈〆粕」が上げられる。

<鱈の値段>

鱈の値段に付いては、1807年(文化4)『松前産物大概鑑』(阿部屋六代 村山伝兵衛)(弘化2年頃加筆)に次のように記録されている。

鱈(タラ)之部

一、干(ヒ)鱈 壱束 廿本結直段 壱貫匁ニ付 銭四百文位

次ハ 弐百五十文位

但目形 弐貫四百匁位ハ西地出(西蝦夷)

同 壱貫三百匁位ハ東地出(東蝦夷)

是ハ鱈三枚に直し頭骨を除キ両身下アゴニ而(て)繋ぎ、干上ケ弐本ニ而(て)壱掛ケト唱ヘ是を廿疋結立、数四十本壱束ト申候、惣名「棒鱈」とも唱え申候

一、新(シン)鱈 直段 砂金一両 此銭四貫三百廿文ニ付 三十本位

是ハ塩切鱈に御座候、壱束ト唱ヘ候者廿本ニ而、百石目者四百束の積リ、此数八十本ニ御座候

一、鱈〆(シメ)粕 直段 砂金拾匁 此銭六貫匁ニ付 目形 五拾七貫匁位

一、鱈油 直段 四斗入壱挺 砂金五匁位 此銭三貫文

(以上「松前町史 三」より)