続縄文時代の貴重な遺跡であり道指定の文化財、「恵山貝塚(先史編参照)」の出土品、とりわけ骨角でつくられた漁具に見るように、郷土の漁業文化の歴史は遠く数千年の昔に遡る。恵山沖、津軽海峡の東口は日本海を流れる対馬海流から分かれた暖流と、南下して来る勢力の強い千島海流の寒流とがぶつかり合う海域にあり、古くから水産資源の豊富な「恵山魚田」として知られてきた。しかしながら、江戸時代、蝦夷島(北海道)の主権を握った松前氏は、福山(松前)に居城を構え、西は熊石(関内)東は小安までを和人地と定め、以西・以東は西・東蝦夷地(アイヌ居住地)として和人の定住を認めない地域としてきた。この掟は西海岸については厳しく守られてきたが、東海岸、小安以東のいわゆる下海岸・陰海岸については、古くから、隣接の和人地、亀田郷や津軽海峡を挾んで至近距離にある南部地方・津軽地方から入稼の人々が毎年やってきており、土着する人も少なくなかった。彼等のねらいは、日本海を往来する商人たちが高値で買いとる、長崎俵物3品(乾鮑(あわび)・鱶鰭(ふかひれ)・乾海鼠(なまこ))・諸色、とりわけ諸色の「昆布」にあった。

この地方沿岸に昆布採取船が入稼するようになったのは、天正から慶長(1500年代後半)以降と推測される。各町史等の記録に残る(初めての)来住者たちを拾って見る。

1532年(天文元)津軽蟹田村の権四郎という人が漁夫を2、30人引率れ砂原町に来住し鯡(にしん)漁に従事する。1615年(元和元)下北大間辺より四司(しめ)馬宇兵衛という人が鹿部町に来住し昆布漁を営む。1655年(明暦元)津軽蟹田村より飯田与五左衛門、砂原へ来住22年間在住後1677年(延宝5)南茅部町、尾札部へ移住する。その翌年、尾札部へ西谷太左衛門という人来住する。1718年(享保3)南部佐井村より東出多五左衛門、同、臼尻に来住する。郷土へは1720年(享保5)南部佐井村より西村善次郎来住、同じ年、池田某が戸井村へ来住(戸井村郷土史)とある。

このように、いわゆる蝦夷地として和人の定住が認められていない地域にも関わらず、南部・津軽など奥羽地方からの来住者は後を絶たず、1700年代にはアイヌの人々と混わりつつ、和人による初期的な漁村集落が形成されたと推測される。この地に目を付けた松前藩は昆布の好漁場を藩主直領地とし、家臣らにも禄高に代わる給地として場所の一部を与え、また直領地をも季節的には開放した。家臣たちは給地を「商場(あきないば)」または「場所」とよび直接経営に携わり収益を上げていた。これらの漁村集落、オヤス・ト井・シリキシナイ・オサツベ・サワラ(カヤベ)・ノダオイの6つの集落は総称し箱館六ケ場所と呼ばれるようになり、漸次、漁場・交易の場としての機能を備え、家臣の直接経営「商場知行制」から、やがて場所請負人(商人)の手による「場所請負制」へと移行し規模・組織(運上屋・運上金等)も整ってきた。1750年代、宝暦年間に入ると北前船により塩が大量に出回るようになり、魚類等の塩蔵・加工技術も一段と向上し生産性は飛躍的に高まる。流通経路も大消費地である江戸への冬期間航路が開かれると、箱館・箱館六ケ場所は江戸でも広く知られる存在となり発展の道を辿る。

このように箱館六ケ場所は、松前藩が主権を握り基本的にはアイヌの居住地域と定めながらも、和人の入稼・土着に暗黙の了解を与えてきた。それは取りも直さず彼等が得る漁業利益の搾取にほかならなかったし、禄高のない松前藩にとって、沖の口の収入(入港船から徴収する税)とともに最大の財源でもあったからである。1700年代後半に入ると、場所請負人のアイヌ漁民に対する過酷な取扱いに端を発した国後・目梨でのアイヌ蜂起、加えてロシアの度々の接近など不穏な情勢から1799年(寛政11)幕府は東蝦夷地を上知、幕領化、後に蝦夷地全土まで広げる(下記)。翌1800年には箱館六ケ場所を村並化−和人定住地とし正式に認め、幕府の行政単位の村に準じ、村役人を任命・統治させる。と同時に東蝦夷地の場所請負制度に代わる、箱館・松前奉行直轄の直捌(じきさば)き制度を実施する。幕府の直轄(幕領化)は確かに前記の国内外の不穏な情勢に対処するため、ということが最大の理由であったろうが、直捌(じきさば)き制度−この制度が経済的利益を幕府側に吸収する性格にあるように、幕府が松前藩の得る莫大な漁業利益に目を付けたこともまた事実であろう。

しかし、西蝦夷地ではそのまま場所請負制度を持続させ、東蝦夷地も1812年(文化9)には直捌(じきさば)き制度を廃止し場所請負制度を復活させる。以下、幕府直轄関係を列記する。

・1799年1月・浦河以東の東蝦夷地7か年間仮上知(かりじょうち)(直轄)

同 8月・知内川以東浦河までも含む、統治のため箱館奉行所(1801年)をおく

・1802年2月・東蝦夷地を永久上知

・1807年3月・文化3~4年(1806~7年)にかけてのロシア人による樺太・千島等の会所襲撃に危機感を募らせた幕府は、蝦夷全土、松前家先祖から領有していた福山の地をも直轄とし、松前藩は奥州梁川に転封する

・箱館奉行所を松前に移し蝦夷島全土を統治(1799~1820年まで 幕領時代前期)

1821年(文政4)、北辺情勢も静穏化、アイヌ撫育の必要性もなくなり、加えて松前藩主・重臣の強い懇願により、幕府は蝦夷地の直轄を解き統治権を松前藩に返還する。松前藩主・家臣等、奥州梁川9千石に転封以来22年にして福山へ復帰。以後、黒船来航により、1854年(安政元年)再び幕府の直轄地(1854~1867年 幕領時代後期)となるまで33年間松前藩の蝦夷全土の統治は続く(1821~1853年 松前時代後期)。

箱館六ケ場所の漁業、海運、交通が急速に発展したのは、この、幕領時代前期である。なかんづく高田屋の活躍−幕府の定雇船頭などの政治力を背景に国内外の情勢を掌握、巨大な資本力・組織力を動かし漁業・海運・流通・漁業を中核とした産業の開発、箱館港の基盤づくり(インフラ整備)災害時における福祉事業など、蝦夷地、特に東蝦夷地の開発に果たした役割は数知れない。これも松前藩復権後は保守的な政策により停滞をみたが、その衰微をくいとめたのは高田屋(金兵衛)であった。その高田屋も1833年(天保4)旗合わせ有罪により全財産没収、没落の憂き目に遭い、蝦夷地の停滞も歯止めを失う。

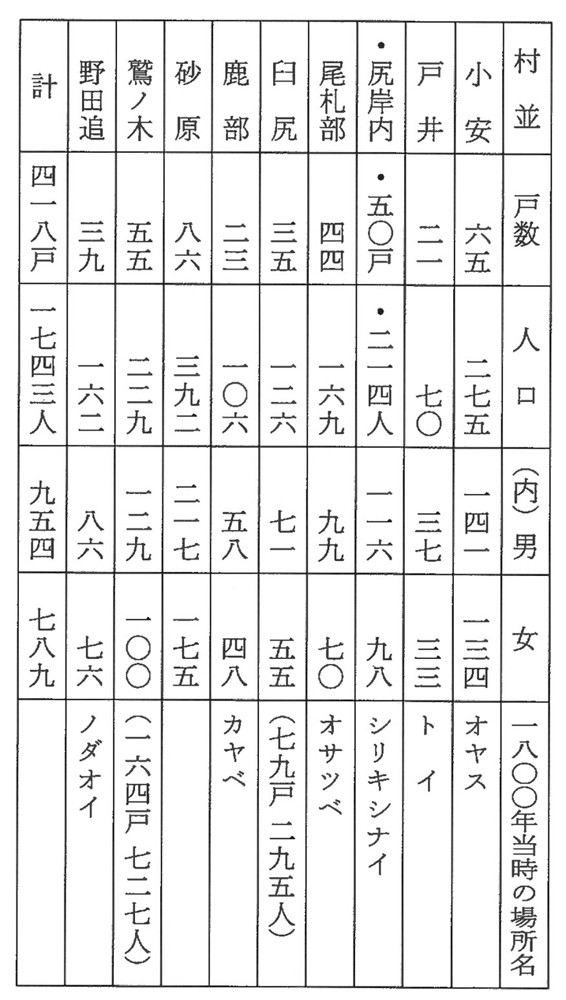

この時代の箱館六ケ場所・郷土(尻岸内)の戸数と人口推移を見る。

1811年(文化8年)12月海舟全集4巻より・箱館六ケ場所戸数・人口表

1854年(安政元年)六ケ場所書上、田中正右衛門文書より

・戸数85戸 ・人口457人 (内)男260 (内)女197

(内アイヌ4戸) (内アイヌ13人) (内アイヌ5) (内アイヌ8)

1868年(明治元年)上磯・亀田郡各村沿革史・福島屋文書より

・戸数178戸 ・人口1119人 (内)男589 (内)女530

この資料1811年から1868年(明治元年)まで57年間に郷土の戸数は3.5倍、人口は5倍余りに急増している。これは1800年の村並化・1835年(天保6)に名主事務所設置・1858年(安政5)尻岸内村として正式認可となり行政的にも村落として成熟したことと、高田屋ら豪商の経済活動による漁業の飛躍的な発展があったからと推測される。すなわち夏場の『コンブ』に加え、冬場の『タラ』という二大漁獲物の確保。鱈については生産・加工・流通が安定し、季節的な入稼地から年間を通しての漁獲が可能となったこと。この時代、高田屋の進出により、松前に代わり郷土により近い箱館が物資の集散地としての機能を備えてきたこと、それに合わせてブリ・サメ・マグロ・イワシ・ヒラメ・フノリなどの収獲物の出荷(流通)も可能になったこと。また漁船・漁具・漁法の工夫改良が進み生産量が上がったことなどが挙げられる。

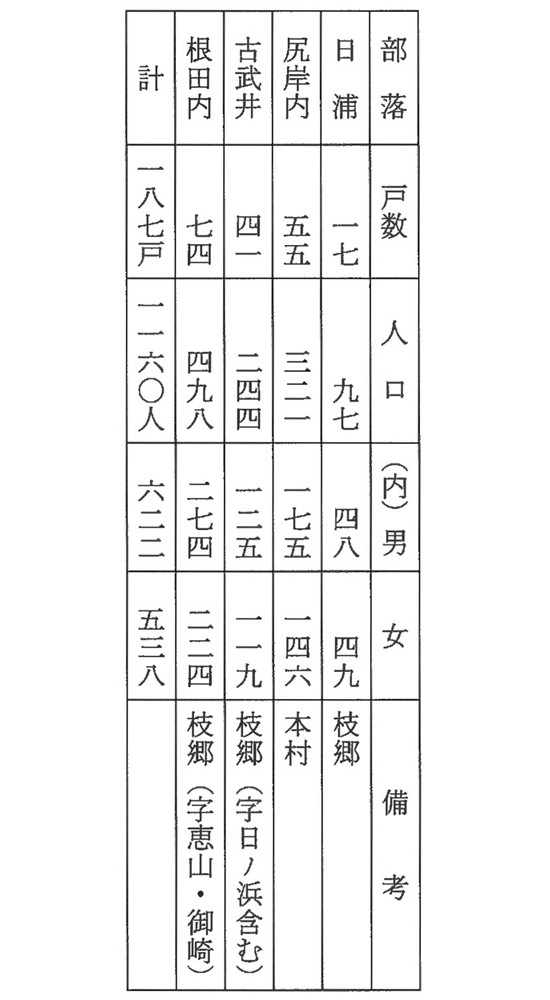

なお、明治には入ってからの、公的調査、いわゆる壬申(じんしん)戸籍では次の通りである。

1872年(明治5年)壬申8月巡回御用神社取調(*菊池重賢)より

*菊池重賢(札幌神社権宮司兼開拓使11等出仕)