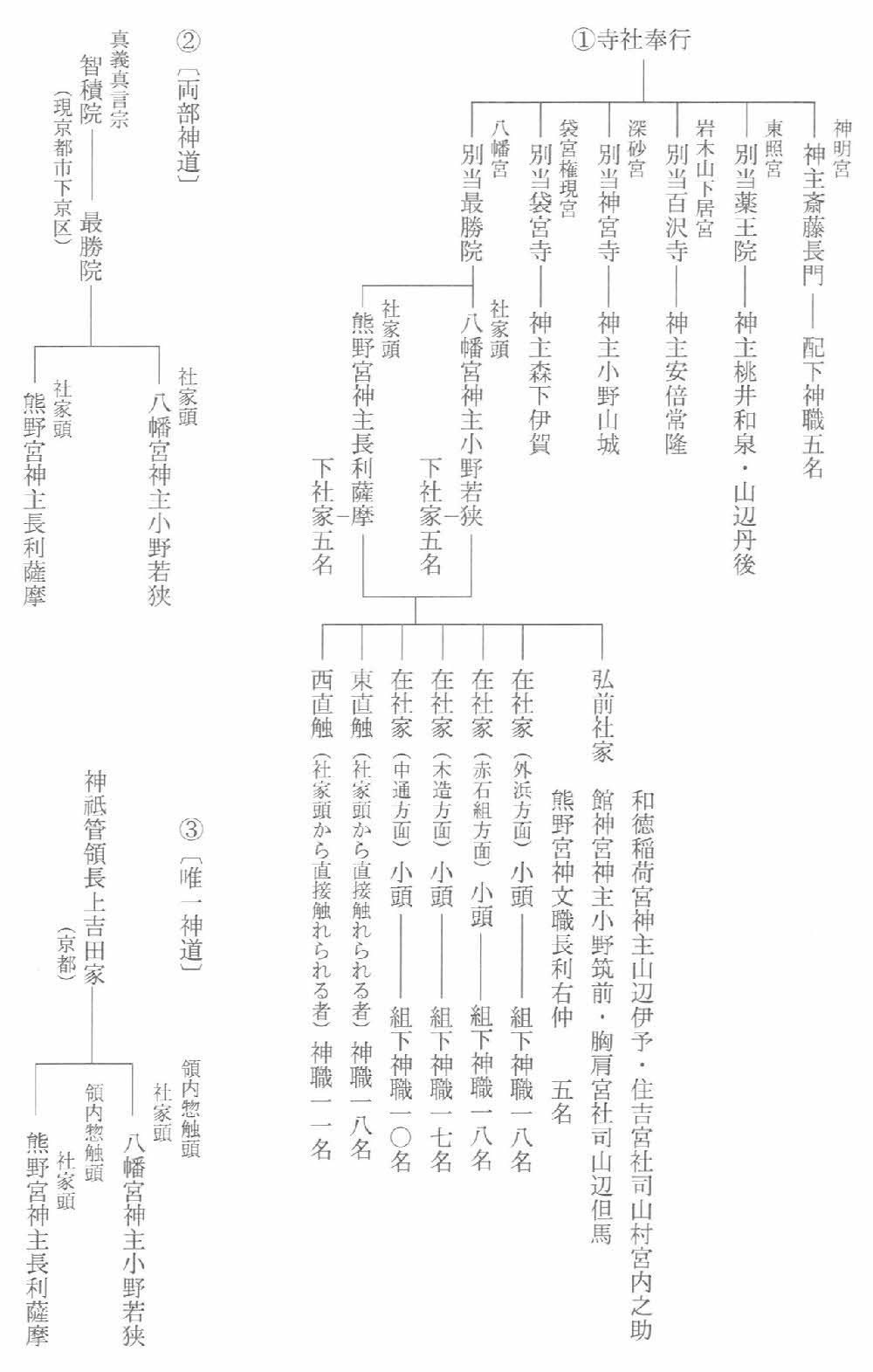

図202.神職組織と神道本末関係図

神明宮(現弘前神明宮)神主斎藤長門のみは寺社奉行の直接支配を受け、他の神職はすべて別当寺院の下に置かれた。また、社家頭の下の神職は、最勝院の支配下にあって「両部神道」に属することになる。ところが、社家頭小野若狭が元禄七年(一六九四)、京都の吉田家へ官職受領に赴き、本末関係を結んで領内触頭になるに及んで、「唯一神道」にも属するという矛盾を抱えることになった。

この矛盾は宝暦五年(一七五五)、山村伊勢・和泉の父子が、住吉宮の護国神を唯一神道で祀り、寺社奉行から直接の取り扱いを受けてきたので、神明宮神主斎藤長門と同様の取り扱いを望んだ。ちょうど宝暦改革の中で社家頭が綱紀粛正を打ち出し、自らの権力の強化を図っている時だけに、神職を離脱しようとする問題が先鋭化した。寺社奉行は宝暦七年(一七五七)、山村父子を寺社奉行の直接支配に変更したが、最勝院・社家頭の働きかけによって元へ戻した。ところが、山村伊勢はこれに納得せず、和泉を吉田家へ派遣して越訴(おっそ)に及び、吉田家と藩の京都留守居役との間の交渉は緊張したものとなった。しかし、両者間で妥協策を見いだしたが、山村父子の主張は認められなかった。吉田家は津軽弘前藩のように、最勝院・社家頭の下に置く神職組織を奇異なものとしてみていた。それは、官職受領願は寺社奉行へは最勝院の添状が必要であったが、吉田家へは寺社奉行の添状のみを持参するので、吉田家からは最勝院の存在はみえてこないためであった。このような藩の神職組織は、秋田・盛岡・松前の北奥羽諸藩および支藩津軽黒石藩にもみられない特異なものであった(篠村正雄「津軽藩における神職の官職受領について」『北奥地域史の研究』一九八八年 名著出版刊)。

社家頭は天保十二年(一八四一)、三奉行から吉田家の「公儀御条目」の提出を求められた。この中に、「諸神社之家禰宜等専於日本国中則文武士也、宜学神国文武道奉守護国家候事」とあることから、神職は「文武士」であり、神国の学文・武術の稽古により国家守護の役務を持つと認識していた。

元禄十五年(一七〇二)の「神明宮社縁起」(資料近世2No.四一七)によれば、神主斎藤長門は初め伊勢神宮へ赴いて「惣宮太夫」号を得たが、その後、吉田家へ出かけて官職受領名「長門掾(じょう)」を受けている。宝暦五年(一七五五)には社家頭小野左門が吉田家へ赴く理由として、藩主社参と祭礼の時、無官では神事が務められないという。安政元年(一八五四)、芦沼村農民が神社境内に馬で乗り入れたのを神職がとがめ怪我をさせた時、徒目付より受領名を授与され帯刀も許された神職は「下々」と身分が異なるとし、士分同様の扱いを受けた。文化七年(一八一〇)、西中野目村飛鳥権現宮社司長利丹波は、上京のため産子一一ヵ村に二〇両を割り当て、ほかに一〇両、合わせて三〇両を準備し、安政五年、津軽黒石藩の社人頭小野修理は、このため七三両余を出費した。神職の上京は、領内経済の成熟があってできることだった。神職が本所吉田家と結びつくことは、天皇・朝廷の官位制度の中で身分を確定することであり、領内においても自己の地位を高めることになり、何としても官職受領を手にすることを目指した。

正徳元年(一七一一)「寺社領分限帳」に百姓名の禰宜一六人がみえるが、享和三年(一八〇三)の「寺社領分限帳」から百姓禰宜の名前は消えている。神社の持主が「堂守」とか「鍵取」といわれる百姓から、専業の神職に替わっていくが、元禄期がその境目とみられる。

神職の上京は慶応三年(一八六七)に戊辰戦争で見合わせとなり、明治三年(一八七〇)、明治政府の朝廷の官職受領廃止によって終わりを告げた。