南部氏の津軽への勢力拡大の動きについては、同時代史料が少ないために、これまで後代の史料に基づいて検討されており、不確実な点も多いとみられる。一応それらの史料に基づけば、津軽支配の強化は、延徳三年(一四九一)に、南部氏の一族である南部光信(なんぶみつのぶ)(写真189)が、軍勢を率いて、日本海側の種里(たねさと)(西津軽郡鰺ヶ沢町種里)に移住したことにはじまる(史料八六〇)。これについて、種里は当時の海上交通の要衝で、ここに一族を配置して光信を檜山安東氏への押さえとし、海域の安全確保を狙ったとの考えがある。また文亀(ぶんき)二年(一五〇二)には光信が大浦(おおうら)(中津軽郡岩木町)に築城し、嫡男盛信(もりのぶ)を置いたとされる(史料八七七)。光信・盛信親子が戦国時代末期に津軽地方を席巻し、近世大名へと発展する大浦-津軽氏の祖とされているのはいうまでもない。

写真189 南部(大浦)光信倚像

津軽氏の系譜である『前代歴譜』に光信が九戸郡下久慈から南部氏に対する復讐を遂げようと種里に入ったとある記事や(史料八六〇)、「津軽(郡)中名字」に南部盛信を久慈備州の子とする記述があることなどから、南部光信を南部氏一族の久慈氏出身に比定する見解が強まり、また最近、近世の編纂物に南部光信の種里への移住に付き従ったと名前の出てくる人々の出自を検討することで、久慈・閉伊地域に存在していた「海の武士団」の大移動だったととらえる見方も出てきた。また、江戸中期に盛岡藩主南部氏が編纂を行った家臣の系図集である『系胤譜考』などによれば、久慈氏の流れをくむ者に南部盛信に該当する人物は見い出せず、備州を名乗りそうな久慈氏にしても、久慈氏の祖である信実の孫政継が備前守ではあるものの、彼を久慈備州に比定する根拠がそのほかに見い出すことができない。これらはいずれも根拠が近世の編纂物で、一次史料ではないことが、光信の出自を断定する障害となっている。しかし、言語学の方では、鰺ヶ沢町を中心とする地域において南部地域の方言が確認されるという報告もあり、種里に入部した南部光信によってこれらの現象が生じたとするならば、この移住の話も単なる伝承として無視することはできなくなる。

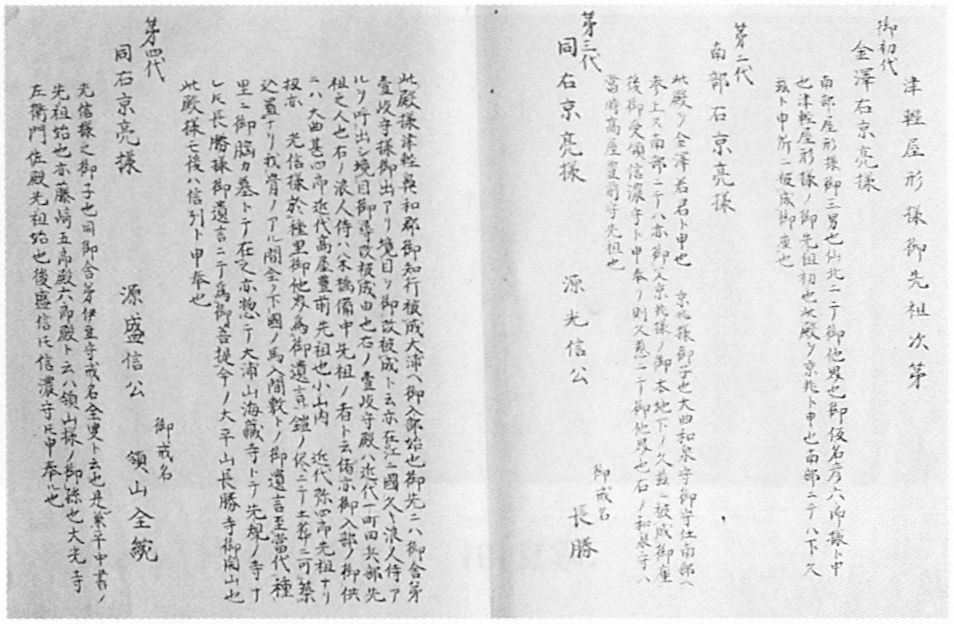

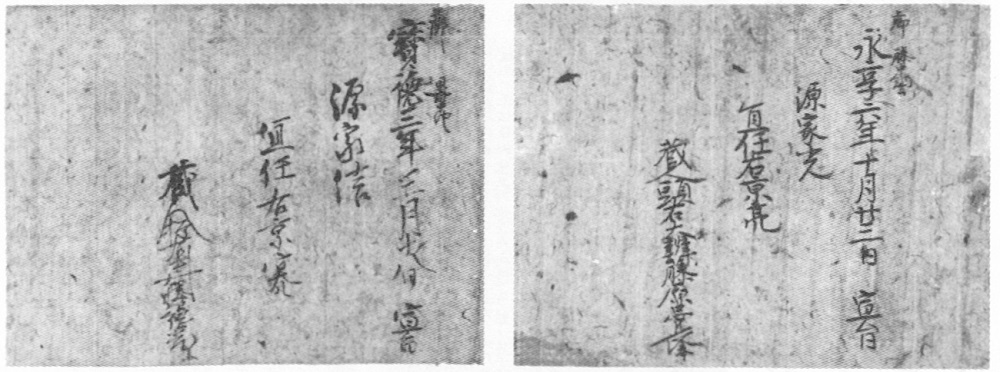

一方、『津軽一統志』付巻に所載の「津軽屋形様先祖次第」(写真190)には、津軽家の先祖は初代が金沢右京亮(うきょうのすけ)、二代南部右京亮、三代右京亮源光信、四代右京亮(信濃守)盛信とある。また『御系譜 古代伝説載』には、初代金沢右京亮は家光(いえみつ)といい、二代南部右京亮については家信(いえのぶ)といい、初め右京亮、次いで信濃守を名乗ったと記されている。実は、現在国立国文学研究資料館史料館に所蔵されている津軽家文書のなかに、永享六年(一四三四)十月二十三日付の源家光を右京亮に任じた口宣案と、宝徳三年(一四五一)三月十八日付の源家信を同じく右京亮に任じた口宣案(写真191)が現存している(史料七七八・七九四)。ただし、彼らを歴史の流れの上に位置づけることは、南部家とのつながりをはじめ(史料八九七「津軽歴世録」によれば、家光は南部守行の三男とされ、初め下の久慈にいたと記されているが、南部氏側の史料でそれを裏づけることが出来ない)伝説的な要素も多く、一次史料も見あたらない現状でははなはだ困難である。

写真190 『津軽一統志』津軽屋形様先祖次第

写真191 口宣案 源家信・源家光

いずれにしろ、現状においては、光信の移住伝説を明確に肯定するには史料が不足である。ただ、のちに豊臣秀吉をはじめ、豊臣秀次、織田信雄(おだのぶかつ)といった豊臣政権の有力者が、「南部右京亮」為信に宛てて朱印状や書状を送っている(史料一〇九九・一一〇一・一一〇七)。為信が南部姓を名乗ったのは南部家の被官だったためとされている。これを考えあわせれば、金沢家信を祖にもつ南部氏の流れをくむ(とみられる)家が、自己の勢力を津軽地方に広げていったことはまちがいがないと思われる。

さらに、明応七年(一四九八)、南部信時四男の光康(みつやす)が外浜堤ヶ浦(現在の青森市堤町付近)に入部し、「津軽郡代」となった(史料八六八)。これが事実であれば、三戸南部氏が自らの子弟を派遣し、「郡代」として地域支配の中心に据え、津軽地方に対する領国支配を強化したものととらえることができるだろう。

一六世紀前半、政康から子安信の時代には、当主の子ども・弟たちが本拠地三戸周辺の要地に配置され、本家を支える一族が形成されていく。まず、政康の次男(安信の子という説もある)高信(たかのぶ)を三戸西隣の要衝田子(たっこ)(三戸郡田子町)の城主としたほか、三男長義(ながよし)に南家(みなみけ)を興させ浅水(あさみず)(同郡五戸町浅水)の城主とし、四男信房(のぶふさ)を石亀(いしがめ)(同郡田子町石亀)に、さらに五男秀範(信次)(ひでのり(のぶつぐ))を鹿角に置いて毛馬内(けまない)城(秋田県鹿角市毛馬内)の城主とした。この過程で成立した田子・南・石亀・毛馬内の諸家は、これ以前に分かれた北・東両家とあわせて、石井・桜庭(さくらば)・奥瀬(おくせ)などの有力な直臣とともに、三戸南部氏の権力強化を支えた。

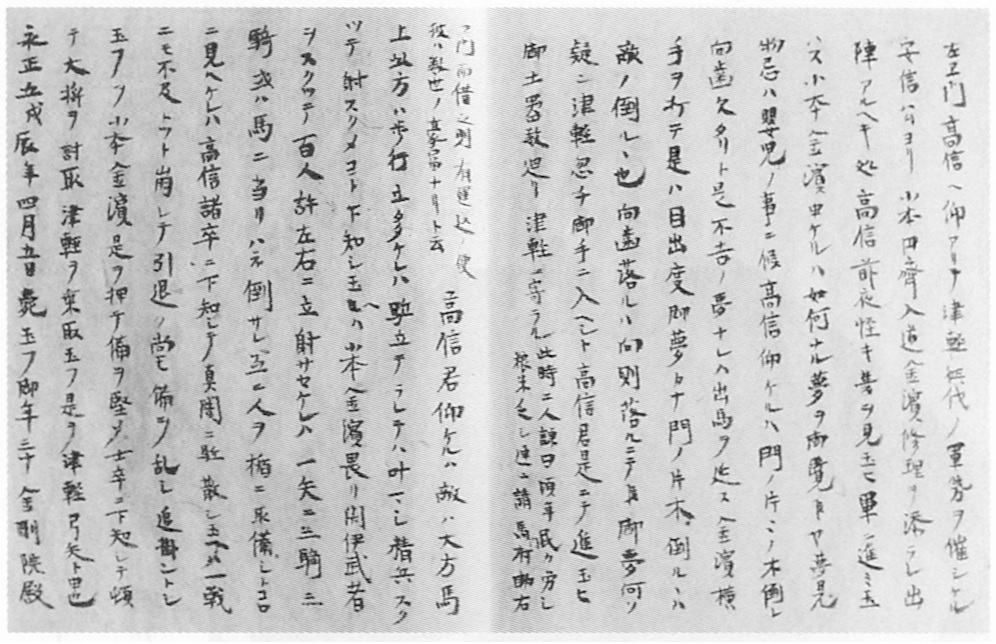

このような三戸南部氏の権力強化の動きの中で、天文二年(一五三三、なお元亀二年とする説もあるが、誤伝か)「津軽弓矢」と呼ばれる三戸南部氏への反乱が起こったという(史料八七四~八七六、八九八~九〇〇、九九一・写真192)。反乱の中心勢力は大光寺城主葛西頼清(かさいよりきよ)や藤崎城主安東教季(あんどうのりすえ)で(史料九九一~九九三では、反乱の首謀者を関東浪人相川掃部(あいかわかもん)と葛西氏一族で浪人の西野内匠(にしのたくみ)とする)、支配強化への津軽土豪層の抵抗というべきものだったと考えられる。三戸南部氏は高信を大将に、小本隠居(おもといんきょ)(入道)・金浜隠居(かなはまいんきょ)という二人を高信の参謀として討罰軍を派遣した。その軍勢は閉伊郡の武士を主力とした編成で、本隊は外浜から大豆坂・大釈迦峠を越え津軽に入り、大勝利を得たという。また別働隊は迂回して大光寺を落としたという。小本隠居(船越修理)は、閉伊郡小本(おもと)(岩手県下閉伊郡岩泉町)の、金浜隠居(通称円斎または円松斎)は閉伊郡金浜(かなはま)(岩手県宮古市)の出身だったとされる。これらのことから、閉伊郡の兵力が南部氏の先兵としての役割を担い、広域的な作戦行動を行っていたとの見解がある。一方、田名部近くの横浜(上北郡横浜町)では津軽側に与した杉生大蔵の「一揆」の鎮圧が八戸南部氏によってなされたという。

写真192 『聞老遺事』津軽の弓矢

反乱鎮圧後、南部高信は津軽郡代となり、要衝石川の地(市内石川)に、大規模な城郭石川城を構えて居城としたという。そして、すでに西浜・津軽西根の押さえとして入部していた南部一門の大浦氏(当時は盛信の代)と、大光寺城主南部政行を両翼として、強力な支配体制を構築したという見方もあるが、実際に三戸南部氏がどのような津軽支配体制を構築したかについては明らかにすることができない。しかし、南部盛信が「大浦ノ屋形」と呼ばれるように強い勢力を誇り、また南部政行も大浦氏や浪岡御所北畠氏などとともに「大名」と呼ばれるような状況であったことを考えれば(史料九一五)、高信が津軽にとどまった理由は、半ば独立した勢力を有する彼らの行動を押さえ、郡代として三戸南部氏の支配を津軽に及ぼすためではなかったかと考えられる。