次にその点在の在り方を、寺社建立の形態を物差しにしてみると、大別して、三つの形態に類型化できる。

一つは、古代の坂上田村麻呂とセットに考えられる神社の創建と天台宗寺院の造立と通底する、かの執権時頼による護国寺(満蔵寺の前身)の造立に象徴される動向である。これは寺社建立における「国家権力」型と規定していいだろう。この北奥における古代律令国家や鎌倉幕府の国家権力の行使と表裏一体の形で推し進められた寺社の建立が、まずもって中世津軽の宗教世界を基本的に彩った。

この「国家権力」型の寺社建立のさらなる進展としてあらわれたのが、在地土豪クラスによる寺社造立である。既述の安藤氏の津軽山王坊や修験的先達をはじめ、北畠氏の京徳寺、武田氏の宗徳寺、津軽氏の藤先寺、大浦氏の長勝寺・海蔵寺・天津院、乳井氏の盛雲院などは、在地領主主導の寺社造立である。

この「在地領主」型を中世津軽における寺社建立の第二類型とすれば、第三のそれは「中央教団」型の寺社建立である。前にみた、本願寺教団による円明寺・真教寺・法源寺・専徳寺などはその代表的事例である。また日蓮宗の京都本満寺と本圀寺による法立寺・本行寺の建立もその例外ではない。さらに、浄土宗の西光寺も法然教団の北辺布教の流れでとらえるべきであり、やはり教団を背景にした弘通伝道であろう。

このように、中世津軽の宗教世界は、建立主体を基準にすれば、「国家権力」「在地領主」「中央教団」の三類型となるが、弘通ルートを地域別にみれば、それは本願寺教団を中心にした「沿岸型布教」と、それ以外の「内陸型布教」の二類型に大別されるのでなかろうか。

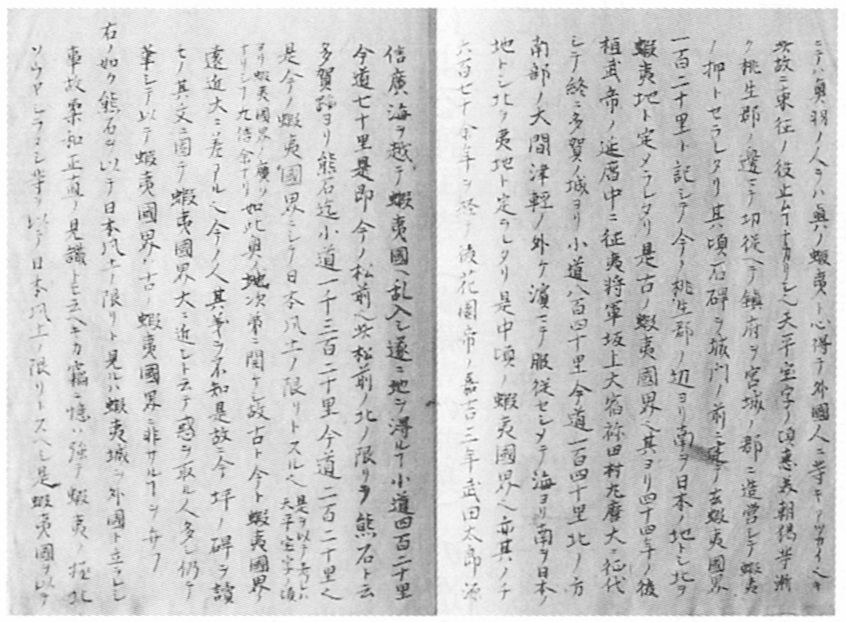

中世津軽の第二の宗教的特色を三類型化の中に見出すことができるとすれば、三つ目の特色は寺社造立をめぐる思想史的意味の中に見出されなくてはならない。このことを考える上で、次の林子平『三國通覧図説』(写真230)の一文は大いに参考となる。

写真230 『三國通覧図説』

目録を見る 精細画像で見る

天平宝字ノ頃迄、奥羽ノ両州ハ王化ニ服セサリシ国也。然ル故ニ京家ニテハ奥羽ノ人ヲハ真ノ蝦夷ト心得テ外国人ニ等キアツカイ也キ。此故ニ東征ノ役止ムコトナカリシ也。天平宝字ノ頃、恵美朝猲等漸ク桃生郡ノ辺マテ切従ヘテ鎮府ヲ宮城ノ郡ニ造営シテ蝦夷ノ押トセラレタリ。其頃、石碑ヲ城門ノ前ニ建テ去蝦夷国界一百二十里ト記シテ今ノ桃生郡ノ辺ヨリ南ヲ日本ノ地トシ北ヲ蝦夷地ト定メラレタリ。是古ノ蝦夷国界也。其ヨリ四十四年ノ後、桓武帝ノ延暦中ニ征東将軍坂上大宿禰田村丸麿、大ニ征伐シテ終ニ多賀城ヨリ、小道八百四十里、今道一百四十里北ノ方、南部ノ大間、津軽ノ外ヶ浜マテ、服従セシメテ海ヨリ南ヲ日本ノ地トシ北ヲ夷地ト定ラレタリ。是中頃ノ蝦夷国界也。亦其ノチ六百七十余年ヲ経テ、後花園帝ノ嘉吉三年、武田太郎源信廣、海ヲ越テ蝦夷国ヘ乱入シ、終ニ地ヲ得コト小道四百二十里、今道七十里、是即今ノ松前也。此松前ノ北ノ限リヲ熊石ト云、多賀城ヨリ熊石マデ小道一千三百二十里、今道二百二十里也。是今ノ蝦夷国界ニシテ日本風土ノ限リトスル也。

これによれば、「日本」と「蝦夷」との国界は、第一に恵美朝猲が「桃生郡ノ辺ヨリ南ヲ日本ノ地トシ北ヲ蝦夷ト定メタ」=「古ノ蝦夷国界」、第二に、坂上田村麻呂が「南部ノ大間、津軽ノ外浜迄、服従セシメテ海ヨリ南ヲ日本ノ地トシ北ヲ夷地」とした=「中ゴロノ蝦夷国界」、そして第三に、武田信宏が蝦夷国に乱入し、「多賀城ヨリ熊石」までを日本風土の限りとした「今ノ蝦夷国界」というように、三つの段階を経ながら北進している。

「日本」の北限の境界線までが、「みちのく」領域であり、それ以北が「蝦夷」領域に属することは、改めて言をまたない。天平宝字のころ、この「みちのく」の北限の国界は、「古ノ蝦夷国界」たる鎮守府のある桃生郡のあたりであった。

「古ノ蝦夷国界」が、このように確定したことは、古代律令国家によって、従前の「東山道」の版図が桃生郡まで押し上げられ、その領域の住民が「公民」化=「日本」化されたことを示している。

別の言葉でいえば、古代国家はこの奈良朝において、「まつろわぬ」蝦夷(エミシ)に対し、国家事業の一環として、「日本」化という名の征討および懐柔策を推し進めたのである。

その結果、「みちのく」の北限と「蝦夷」の国界=南限に当たる桃生郡の辺域は、「蝦夷」(エミシ)の人々が、中央の古代国家に「服属するか否か」をめぐって、その政治的去就のうず巻く地域と化したであろう、と推測される。

たとえば、『続日本紀』神亀二年(七二四)閏正月四日条に、「陸奥国の俘囚百四十四人を伊予国に配し、五百七十八人を筑紫に配し、十五人を和泉監に配す」(原漢文)とある。このなかの「俘囚」とは、「蝦夷」のうち、何らかの形で中央政府に投降・服従した「蝦夷」を指す。この「俘囚」なる呼称は、このあと平安後期に至るまで、「俘囚安倍頼時」とか「出羽山北俘囚主清原真人光頼」という形で伝称される。

その一方、同じく『続日本紀』天平宝字二年(七五八)六月十一日条に、「帰降夷俘、男女惣て一千六百九十余人」(原漢文)とも見える。「夷俘」は、地名を氏とし、「公」を姓とすることが多い。その意味で、「夷俘」は、前の政府に服従した「俘囚」と、未服属の「蝦夷」との中間にある呼称とも考えられる。

この奈良朝において、「蝦夷」「エミシ」がこのように、中央への「服属」を一つの物差しにして、「俘囚」・「夷俘」・「蝦夷」と三区分されたことの意味は、測り知れず大きい。思うに、桃生郡を周縁とする「みちのく」のなかの「俘囚」と「夷俘」たちは、中央政府という上から、脱「蝦夷」を強要されて、「日本人」化を余儀なくされたに相違ない。そこに、「俘囚」と「夷俘」の好むと否とにかかわらず、彼らに一定の「日本人」というアイデンティティが形成されていくだろうことは、間違いない。

依然、中央政府にまつろわぬ「蝦夷」たちは、「蝦夷」(エミシ)のまま、北へ北へと追いやられてゆく。彼らは彼らで、自分たちのアイデンティティを「蝦夷村」のなかで形成する。

上から一方的に創り出された「日本人」たる「俘囚」ないし「夷俘」たちは、時の経過とともに、いつしか、来るべき世の「みちのく」像というアイデンティティ形成の受け皿となりながら、その推進主体ともなっていく。

天平宝字のころの「古ノ蝦夷国界」の決定は、いわば、「みちのく」像の「線」としての生成を意味していた。その「線」が、徐々に広がりを持ち「面」として、一定の地域空間を形造るのは、平安~鎌倉時代のことであった。前引もしたように、そのようすを『三国通覧図説』は、「桓武帝ノ延暦中ニ征東将軍坂上大宿禰田村麿、大ニ征伐シテ終ニ多賀城ヨリ(中略)南部ノ大間、津軽ノ外ヶ浜迄、服従セシメテ海ヨリ南ヲ日本ノ地トシ北ヲ夷地ト定メラレタリ。是中ゴロノ蝦夷国界也。」と伝えていた。

前の「古ノ蝦夷国界」にあっては、まさに「蝦夷村」以外のなにものでもなかった桃生郡~南部大間・津軽外浜の地域が、平安~鎌倉期に、一気に「みちのく」地域に編入されたのである。その意味で、南部の大間と津軽外浜という北奥の北端部が「蝦夷国界」となった「中ゴロ」(平安~鎌倉)の時代は、「みちのく」範域の拡大という点で、画期的なことであった。

こうしてみれば、「古ノ蝦夷国界」を「中ゴロノ蝦夷国界」へと北進させていく原動力は、第一義的には国家権力による東国経営であることはいうまでもない。東国の古代人を「日本人」化に導いたのは、実は、この政治的な営みを連動した寺社の世界であった。中世の東国の人々は日本的な神々を祀る神社の世界に、「日本人」としての意識=アイデンティティを抱いたのであり、称名念仏や専持題目そして只管打坐の禅宗のなかに、「日本人」のとして宗教意識=アイデンティティを発見したのである。

中世津軽の宗教世界の第三の特色は、この寺社造立を介した「日本人」としてのアイデンティティの形成のなかに求められる。