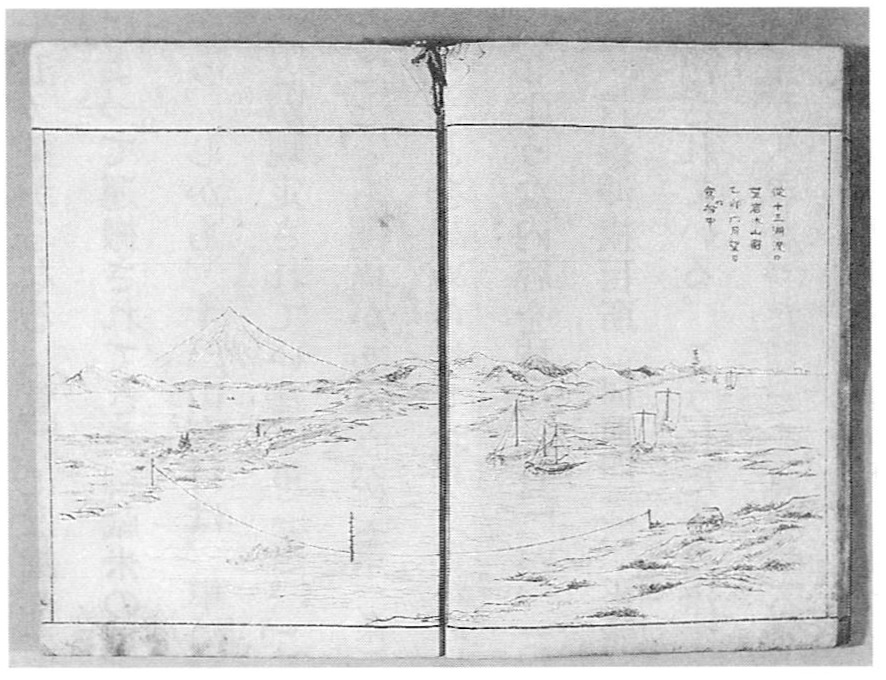

図107.平尾魯仙が描いた十三の図

目録を見る 精細画像で見る

寛文五年(一六六五)三月六日に、「十三沖之口御横目衆」に宛てた十五ヵ条からなる「覚」には細部にわたった規定が盛り込まれているが(『御定書』三五)、なかでも、岩木川舟運によって運搬されてきた御蔵米の規定と、それと並んで材木移出に関する規定が目につくのが特徴であるといえよう。しかも、十三山奉行は、単に材木移出に立ち会うのみならず、「御蔵入之御米」の出船に際しても立ち会うことが規定されていた(第二条)。このことは、十三山奉行は、材木の切り出しのための杣(そま)米の請取を管掌していたこととも関係があろうが(第一条)、すでに一月の段階で、鰺ヶ沢の舟奉行とは関係なく、十三山奉行の才覚で雇うことを認められており(資料近世1No.一一三五)、交易に関しても広範な権限を持っていたのである。これと、同じような内容を持つ「覚」が、三月二十一日付で、深浦・金井ヶ沢・大間越の沖横目所(『御定書』三九)、鰺ヶ沢・青森沖横目所(同前四一)、平舘・小泊沖横目所(同前四二)、内真部(うちまっぺ)・三馬屋沖横目所(同前四四)へ、それぞれ出されている。こうした各湊津への規定が十三湊に最も早く出されたのは、このころの津軽領内で、十三湊の比重が大きかったことを意味するものであろう。つまり、藩にとって、米・材木を運漕する、津軽平野の大動脈である岩木川舟運の終着地としての十三湊の重要性をはっきりと意識していたからにほかならない。そして、十三湊は、寛文期においては、「沖之口出米」「沖之口出材木」双方の指示を受けていた領内唯一の湊津でもあった(難波信雄「津軽藩九浦制沿革小考」『東北学院大学東北文化研究所紀要』一六)。

しかしながら、さきにみたように、十三湊は湊口に砂が積もってしまうこともあり、湊津の条件としては決して恵まれたものではなかった。天和三年(一六八三)二月初め、十三町の町年寄の理左衛門が、十三町の衰退によって自身も命が危うくなるような状態(渇命と表現)にあり、町年寄の辞職を訴え出ている(「国日記」天和三年二月八日条)。また、船頭の船宿などを生業としていた庄屋助左衛門は、「十三不繁昌」のために、やはり渇命に及んでいたという(同前)。十七世紀の後半には、入湊する船舶の極端な減少により、十三湊は衰退していたようである。

こうした事態に直面し、藩では、十三町には酒屋(酒造業)が一軒もないところに目をつけ、弘前城下の酒屋で希望する者を十三町へ派遣して、そこで酒を造らせて入湊してきた船頭へ酒の販売を行うことにした。しかも、十三町で酒を造れば、弘前城下から運ぶよりも販売コストを下げることになり、十三町の近在の者にも販売すれば彼らにも益することになるであろうし(同前)、ひいては、十三の町が息を吹き返すであろうと考えたのである。ほかに十三湊への船舶の入湊増加策を講じたという形跡はみられないものの、船頭への酒の供給によって、間接的に入湊の増加を企図したものと思われる。さらに、さきの庄屋助左衛門を町年寄に任命し、理左衛門との二名体制とし、彼らに扶持を与えて十三町の再興に当たらせようとした。とはいうものの、十三町の酒造生産量はあまり増加しなかったようで(元禄飢饉の影響もあったか)、宝永三年(一七〇六)三月には、十三町の酒屋たちが酒の値段を弘前並みに値上げして欲しいと、十三町奉行に要望し、許可されている(同前宝永三年三月二十日条)。

酒造のほか、寛文六年(一六六六)には、小泊街道へ通じる「川」を渡る渡船の運上を免除して、交通の円滑化を企図した。これは、十三町と津軽半島の北側との交通・運輸の活性化を目指したものであり、十三の町・湊の双方を振興させようとしたものであろう。十七世紀の後半、一時的に衰微した十三の町・湊ではあったが、このような藩による復興策により、次第に回復したものと思われる。