二月以降、各地から米が届き始めたが、この間も疫病で死ぬ者は絶えなかった。翌天明四年は飢饉のため労働力が激減したうえに、前年と一転して猛暑・干ばつ気味で、収穫も平年の四分の一作に過ぎなかった。他国から購入した種籾も質が悪く、うまく育たなかったという。

それでも七月には所々で七夕祭りや宵宮があり、酒盛りなどが開かれにぎわいをとり戻してきたという(『天明卯辰日記』)。ともかくも人々は飢饉の恐怖から逃れ、一息つき始めたのである。七月二十四日に降った大雨は餓死者の汚穢(おえ)を洗い流し、人々は「飢饉流し雨」と呼んだという(同前)。

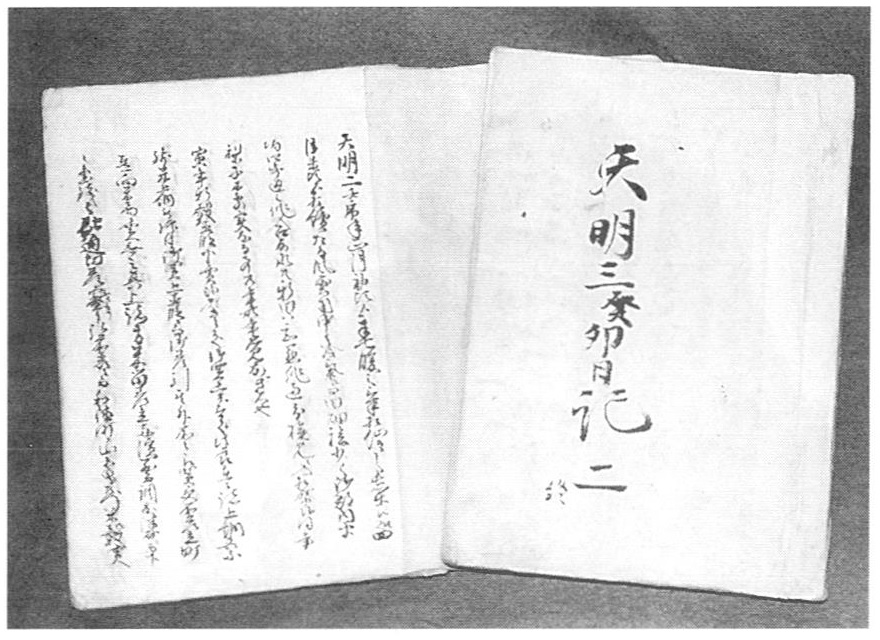

図125.天明卯辰日記

藩は城下の長勝寺・革秀寺等に餓死者供養の施餓鬼(せがき)を命じる一方、九月には藩主の名代として近習・小姓らが領内を廻郷し、餓死者の供養をした。名代らは餓死者の墳墓の前で、藩主自筆の祭文を読み上げ、死者の亡魂を弔うとともに生存者の息災も祈った。飢饉で荒廃した民心を掌握するのに、今でいう藩のパフォーマンスが不可欠であった。飢饉のさなかに津軽信寧(のぶやす)は死去し、信明(のぶはる)が跡目を継いだ。このことから、代始めの政治刷新の意義付けもあったと思われる。

施行小屋は飢饉の翌年の天明五年まで設置された。四月七日をもって閉鎖されるが、三月には一七〇人、四月には最終的に収納されていた三〇〇人に米・銭の手当を与えて在所に帰した。病人一七人は馬に乗せて出生の村へ丁寧に送り届け、身寄りのない者は町方の者は町名主のもとで奉公させ、在方では庄屋に引き取らせ耕作させたという。

飢饉から津軽の民衆が立ち直るのには今少しの時間を要した。『平山日記』によると、天明五年はいまだ半作で、「今春も乞食多出候」と記録しており、先述した菅江真澄も、他散しようとする多くの飢民たちを目撃した(「外が浜風」)。天明六年は「六、七作」で、このころから廃田復興も少しずつ進み、飢饉で激減した人口も回復し始めた。同書では同年秋になって秋田や仙北・本荘・亀田・庄内の周辺から帰国する者が多く、「在方もかなりにぎわしくなってきた」と記している。もっとも、人口の激減は労働力としての仮子の給金の急騰を呼び、平山家の当主には頭が痛いところであった。そして、翌天明七年は大豊作となり、村々でも品物を買い整えるため商売が活発となり、町々も繁盛したという。諸職人や日雇いも不足し、飢饉の反動からか、領内一帯が好景気に沸いたのである。このようなにぎわいはこれまでなかったことと、『平山日記』の著者は記す。このころに至り、ようやく農村も復興の姿をみせたようである。

一方で、飢饉の間の財政収入の減少を補うために、たびたび豪農への「調達米」の上納命令もみえる。定められた俸給に頼る藩士層は相変わらず難儀していた。土着政策により農村の復興と藩士の窮乏に対処しようとする藩の「寛政の改革」が着手されていくのである。