さて、この元禄八年の飢饉を転換点として、津軽地方は荒廃現象の時期へ向かい、不安定な生産状況下に置かれることとなった(以下は主に浪川健治「中期農政と農業技術―津軽藩を例に―」長谷川成一編『北奥地域史の研究―北からの視点―』一九八八年、名著出版刊による)。そして、当藩政に直接の影響を与えたものは、藩経済の問題と、年貢収取のための再生産の基盤整備の問題であった。前者については、右にみたような廻米制が破綻したことにあった。元禄十年(一六九七)には、廻米が不可能となったため、借金の引き当てとすることができず、金主に対して返済ができないと、その延期を申し入れなくてはならなくなっていた(「国日記」元禄十年二月二日条)。廻米が不可能であった理由は、再生産を保障するための夫食(ふじき)(農民の食糧)などが不足し、その結果として、年貢収納が少なかったためであるという(同前)。再生産保障を整備し、農業生産を確保することによってはじめて、廻米すなわち金主への借金返済が可能となるのであるが、窮迫した藩の財政上の必要から、これらを同時に進めなくてはならなかった。もちろん、実際には、年貢収取がままならない状況下では、並び立つのはずのない政策であった。そこで、藩は、山本長兵衛・豊田彦右衛門ら城下町を中心とした領内の商人と連携して買米を行い(同前元禄十二年八月二日条)、廻米の実現を目指した。こうした、流通機構を通じて買米を行おうとするやり方は、その後、強制的な買米を行わせるため、村単位の「有米改め人」という形で強化されることになった。

一方、農業の再生産の保障を行うためには、夫食あるいは種籾の確保と貸し付けが必要となった。元禄五年(一六九二)の場合、岩木川中流域の新田地帯は籾、外浜(そとがはま)は米、弘前周辺の古村地域は銭、これらの貸付の必要が集中した。新田地帯や外浜は、生産が不安定であり、なかでも、外浜は不作の原因となるヤマセの影響を受けやすいことから夫食としての米が必要であった。一方、古村地域では、生産そのものが不安定ではなく、また、流通過程により供給することが可能であったため、銭の貸し付けが多かった。しかし、こうした種籾・銭の貸し付け政策も、飢饉後には大きく転換することを余儀なくされた。

元禄十年(一六九七)、城下の町人である吉屋久四郎らの願いを承認し(同前元禄十年四月一日条)、彼らを利用し、「米・籾」を町人が農民に貸し付けるという政策を採用した。利息は三割として貸し付けられるが、その返済は直接農民から取るのではなく、年貢として納められた米を東長町・石渡・青森・鰺ヶ沢などの御蔵から受け取るというものであった。貸し付けは、藩の指示によってではあっても、一応、町人と農民との間で行われ、返済は町人と藩との間で行われるのであるから、この段階では、町人による農民の土地集積・地主化の可能性は少ないといえる。

元禄十七年(一七〇四)からは夫食の貸し付けは、全面的に町人に委ねられる体制がとられるようになった。そして、その内容は、①町・在での「勝手」による返済が認められ、郡奉行の詮議を経ることにはなるが、「抱地引取」が可能になったこと、②夫食についても、相対による高利の貸し出しについては、それについてトラブルが生じても藩はそれを取り上げないなどというものであった(「要記秘鑑」)。①のように、「勝手」返済が認められたということは、金主による土地集積が可能になったことであり、また、不安定な財政状況にある藩は、こうした者たちに依存・妥協することで、その藩政を維持せざるをえなかったということになる。

さて、再生産を保障する生産基盤の整備という点では、元禄八年(一六九五)以来の荒廃田畑は、「高無(たかなし)」百姓による開発分については、その者の「抱高(かかえだか)」と土地保有を認めるという形で進められた(「国日記」元禄十二年三月二日条)。前年に飢饉を経た元禄十六年(一七〇三)段階での復興状況は、回復した田畑は一二パーセント程度に過ぎず、四五パーセントほどが廃田畑にならざるをえないと算出された(同前元禄十六年二月二日条)。

廃田畑の復興策においては、荒畑への植林、特に育苗政策が挙げられる。植林自体は、すでに田畑にならない野山に対して元禄初年から奨励されている。一方、このときの植林政策の特徴は、「村々ニ数拾町歩有之」という荒畑への植林を奨励したことと、担い手として、「高無」の「成立(なりたち)」をその名目としていたことにある(同前宝永一年三月十二日条)。つまり、新田開発の成果の一部を放棄して、新たな年貢収取の途を選択したことであり、「高無」の「成立」という農民撫育政策を名目としながらも、新たな収取体制を作ることを目指したものであった。

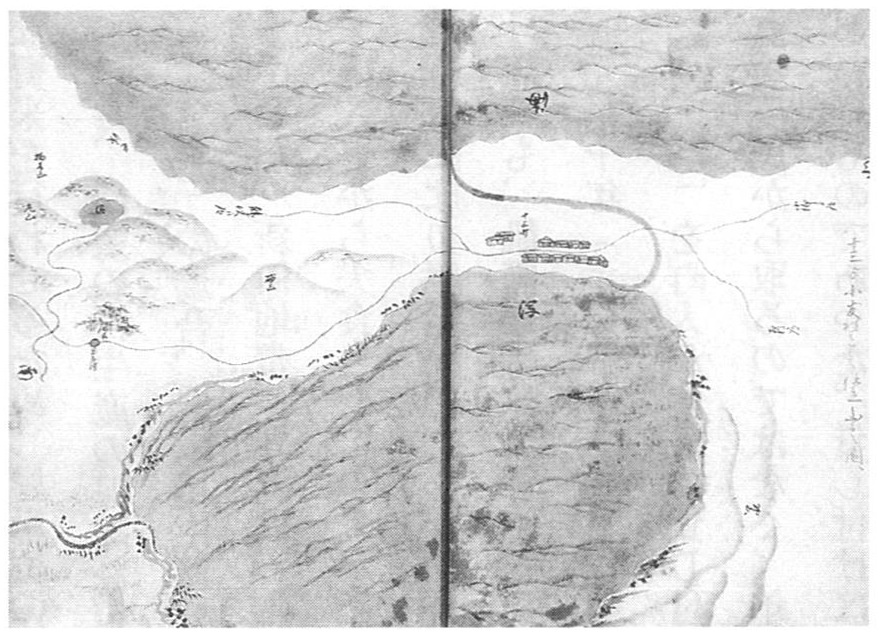

図105.十三での仕立山(人工造林)の図

目録を見る 精細画像で見る

さて、このような農政の方向転換は、農村・農業生産の現場にどのような影響を与えたのであろうか。まず、夫食の貸し付けの返済は強制的に行われ、しかも、これは直接貸し付けを受けた農民ばかりでなく、その農民が放棄した後を受け継いだ農民にまで返済義務を負わせるものであった。その結果、家・田地を捨て出奔するものが出、その跡地が残った者に割り当てられたために、農民はそれぞれの抱地に対する夫食を欠き、たとえ耕作を行っても、肥料を十分に与えることもできず、かえって「秋之実成不可然」となってしまう状況に陥っていた(宝永六年「御家中之面々困窮之義ニ付桜庭太郎左衛門内情建白書」国史津)。飢饉後の廃田畑の復興政策、なかでも廃畑における植林政策は、「高無」の「成立」とともに、このような農法の上にその実現を目指すことを求められていたのである。