六ケ場所が村並の認可を受けた以降、どのように変遷したのであろうか。松前奉行、羽太正養著『休明光記』の1804年(文化元年)の条項に次の記述がある。

「箱館六ケ場所といふは

・オサツベ

ヲヤス・トイ・シリキシナイ・ウスジリ・サハラ・ノタヲイ」

・シカベ・ワシノキ

このことから、六ケ場所は村並を認可した時期、すでに、オサツベは尾札部・臼尻・鹿部の3つに、カヤベは砂原・鷲ノ木の2つに分かれており、1804年(文化元年)それを区画とし9ケ村(村並)にしたと推測する。これは、地理的地形的な条件や運上屋などを中核に、利益社会としての集落形態が形成されており、それを追認するかたちで線引きをしたと見てよいのではないか。

ただ、「場所」という呼称は小安村を除いて、1858年(安政5年)にサハラ・ワシノキから新たに分立した「掛り澗」「尾白内」「森」を加え、9つの村並が12の『村』として認可されるまで続いた。

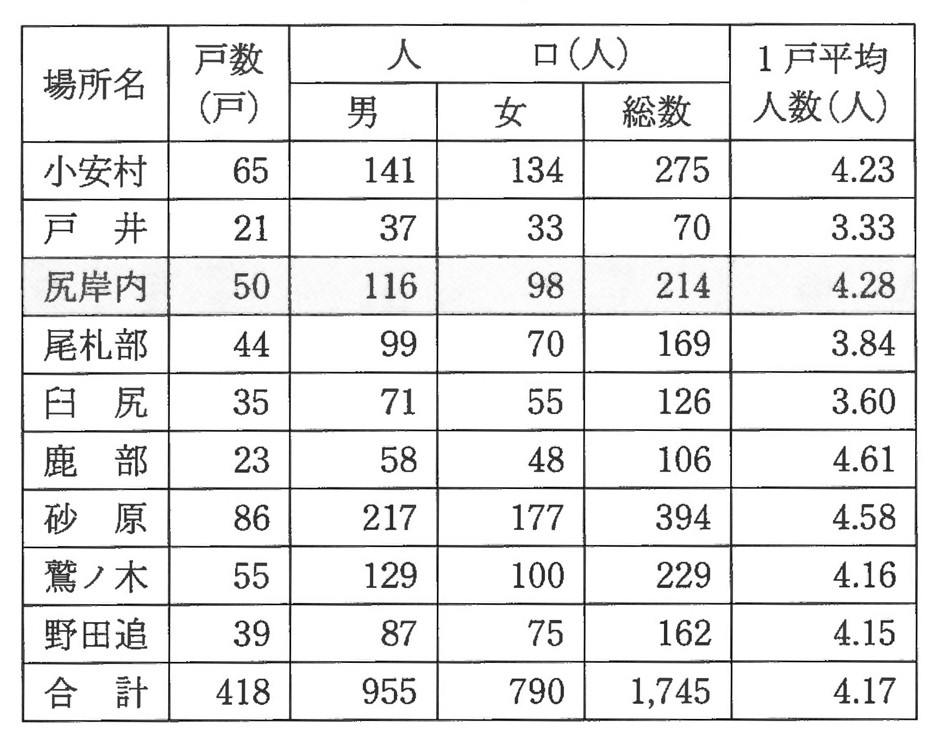

9カ村の戸数・人口

村政の基盤である和人の戸数・人口調査は、おそらく六ケ場所の村並化と同時に行われたと思われるが、現存するものとして『蝦夷地明細記・六ケ場所村々人別取調』1811年(文化8年)12月の調査がある。

郷土の戸数・人口について現存する公式な記録ではこれが最も古いものである。

[図]

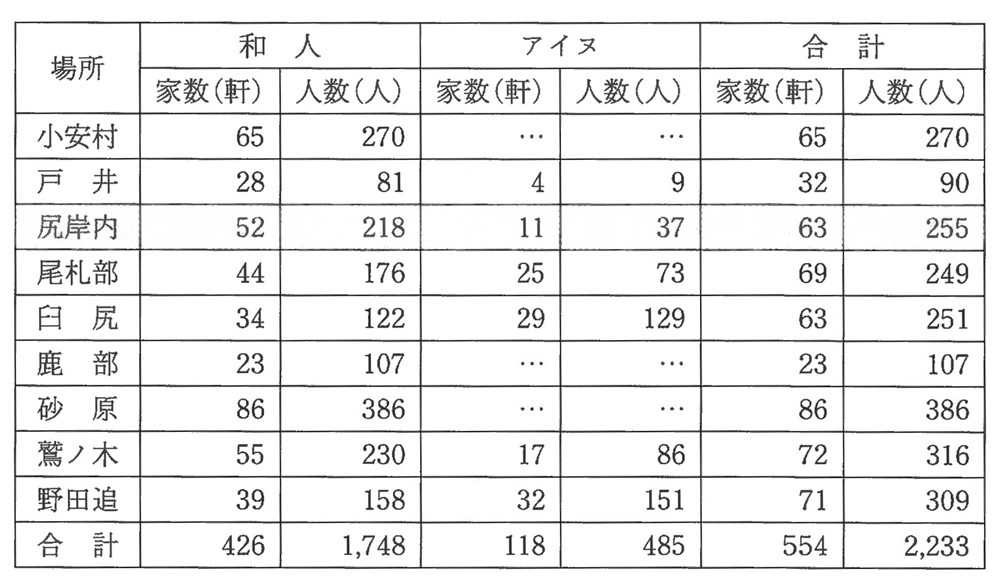

また、翌、1812年(文化9年)の『蝦夷地御用見合書物類』(阿部家文書)にも戸数・人口の記録がある。これにはアイヌの戸数・人口も含まれている。

[図]

この記録から、六カ場所は村並化以降もアイヌの居住が認められ、古くから和人村化していた小安と鹿部・砂原(理由は不明)を除いて、和人とアイヌが混住していたことが分かる。しかし、六ケ場所の和人の人口増加にしたがいアイヌの人数は減少し、42年後の1854年(嘉永7年)の記録『箱館六ケ場所調・田中正右衛門文書』では、尻岸内の全戸数85戸・内アイヌ4戸、総人口457人・内アイヌ13人と、和人の倍増に対しアイヌの著しい減少が認められる。詳細は省くが、他の場所についても同様であり、アイヌの人口は減少または消滅し和人村化したところもある。

集落の発達・天保の調査(松前藩の復領、1821年(文政4年)後の調査)

1831年(天保2年)11月、幕府は、全国の藩に郷帳の改定を命じ1834年(天保5年)に完成させる。引き続き国絵図の作成を命じ、これも1838年(天保9年)5月に完成をみる。これによれば箱館六ケ場所「9カ村」には、その持場として25カ所記されており、この内、アイヌ居所として8カ所あることも付記されている。

一八三四年(天保五年)『松前嶋郷帳』より・箱館六ケ場所「九カ村」

小安村 右持場 釜 谷 汐首崎 瀬田来(せたらい) 蓬内(よもぎない)

戸 井 〃 鎌 歌 原木(はらき)

尻岸内 〃 日 浦 昆布井(こぶい)(古武井) 根田内

尾札部 〃 椴法花(とどほっけ)嶋泊 木直(きなおし) 川汲

臼 尻 〃 板木(いたき) 熊泊 磯谷

鹿 部 〃 本 別

砂 原 〃 掛澗(かかりま)

鷲ノ木 〃 尾白内(おしろない)森 蛯谷古丹(えびやこたん) 本茅部(ほんかやべ) 石倉

落 部 〃 茂無部(もなしべ) 野田追

この嶋郷帳では、これまで六ケ場所の1場所であり、9カ村の1村であった野田追が、落部の持場となっている。これは、落部の戸数・人口が増え集落規模で野田追を凌ぎ、また、会所の所在によるものと思われる。

ここでいう「持場」とは、「六ケ場所(9カ村)」の管轄下にある「漁場」を表す呼称で、行政区画としては「本村」に対して、持場は「支村あるいは支郷とも」と呼ばれていた。郷土の場合、尻岸内本村・支村(あるいは支郷)として日浦村・古武井村・根田内村の3カ村とされているが、松浦武四郎の『蝦夷日誌 巻之五』1845~7年(弘化2~4年)では現字御崎から字恵山七つ岩のあたり迄を磯屋村と記している。

村政と村方三役

1801年(享和元年)幕府は六ケ場所の各場所を「村並」に認可し、翌年設けた蝦夷・箱館奉行の管轄下のもと村役人をおき日本人村同様、村政を開始した。

これについての郷土についての資料は、1817年(文化14年)12月に高田屋金兵衛と交わした『新鱈儀定証文之事』(これは5年間にわたる高田屋と尻岸内の新鱈の売買契約)に、古武井を除く尻岸内場所の役職・名前が載っている。また、1826年(文政9年)10月、高田屋と日浦村とが交わした『借用申証文之事』(神社建築の費用、3両の借金証文)にも役職・名前の記載がある。

一八一七年(文化十四年)『新鱈儀定証文』にある尻岸内・根田内・日浦の村方役

尻岸内村 ・頭取 清九郎

・小頭 治右ヱ門 ・百姓代 又三郎

根田内村 ・小頭 文治郎 ・百姓代 六兵衛

日浦 ・小頭 團右ヱ門

一八二六年(文政九年)『借用申証文』にある日浦の村方役

日浦村 ・小頭 宇之助

なお『新鱈儀定証文』には古武井(村)の記載がない。古武井の新鱈儀定は、新鱈生産が根田内に次ぐことから、独自に結んでいたのではないかと思われる。

この資料から尻岸内場所は、尻岸内には頭取・小頭・百姓代の3役が置かれ、根田内には小頭・百姓代の2役、日浦には小頭のみの役職が置かれていたことが分かる。

また、この文書では尻岸内村・根田内村と村を明記、日浦は村となっていない。しかし、1826年(文政9年)の文書には日浦村となっている。日浦の戸数が当時4軒であったことから、役職は戸数・人数の多少によって決められたのではないかと思われる。なお、古武井については根田内村と同じように小頭・百姓代が置かれていたと推察される。

村役職の名称は村によって多少違いがあったが、1854年(嘉永7年)3月『箱館六ケ場所調べ 田中正右衛門文書』では、次のように分類している。

名主・年寄・百姓代(小安村)

頭取・小頭・百姓代(尻岸内・尾札部・臼尻・鷲ノ木・落部)

頭取・年寄・百姓代(砂原)

頭取・小頭 (戸井)

小頭・年寄・百姓代(鹿部・掛澗)

(「函館市史 史料編第2巻 町村制度考 長尾元長編」には「尻岸内は天保年間名主と改称す」とある)

以上のように、村の役職は概ね3役(戸井は2役)を以て構成されていたので、これを「村方三役」と呼んでいた。村方三役の長、名主・頭取は村中で協議の上、1名が選出され「袴料(はかまりょう)」として、尻岸内村頭取(名主)は1ケ年給料5両が支給されていたが、大半の村は他の役職(小頭・百姓代・年寄)と共に無報酬で職務に当たっていた。また、支村(枝郷)には、1、2名の役職(小頭・百姓代・年寄)が職務に当たっていた。

この「村方三役」はいわゆる執行機関であり、議決機関としては「寄合」があった。寄合は村人の総集会の場であり、多くの村人の意見が求められ執行事項が決定された。

なお、名主(頭取)の職務権限・職務条件(内容)について、前記の町村制度考(函館市史 史料編第2巻 長尾元長編)には次のように記されている。

<名主(頭取)の職務権限>

名主ノ職務ハ一村ニ長年、一村ノ取締ヲ以テ責任トシ、村内総百姓ヲシテ諸法令ヲ遵奉セシメ、諸役銭ヲ上納シ、村入費ノ賦課及ビ徴収ヲ為シ、諸願届ニ連署又ハ奥印シ、村中ノ諸務ヲ弁理スルコトヲ掌ル。

茅部・上磯・亀田諸郡、幕府直轄ノ時ハ箱館奉行ノ直轄ニシテ、総テ奉行ノ指揮ヲ受ク。松前藩治ノ時〔享和以前及び文政4年より安政の初まで〕ハ松前藩ノ直轄ナリ。松前ハ町奉行ノ下ニ在方掛アリ。ソノ指揮ヲ受クレドモ大体ハ町奉行ノ監督ニ属スルモノナリ。

・名主(頭取)の職務権限は、村の取締の責任者として幕府の諸法令を遵守させる。幕府へ納税と村の予算(賦課・徴収)をたてる。諸願の認可と諸務の処理をする。

・村政についての諸法令は直接奉行より、また松前藩治の時は藩より受けるものとする。なお、幕府直轄時の松前奉行所時代は、箱館に町奉行が置かれ茅部・上磯・亀田郡の御用は箱館で済むようになっていた。因みに、名主は御用呼出し時、羽織袴(帯刀を許された名主もいた)で出向くことを通常としていた。給料を袴料と呼んだのはその所以である。

<名主(頭取)の職務内容>

第一 触達(会所などに制札を立てた)を村中に示すこと。

第二 百姓書願届に奥印すること。

第三 村中の事に関し利害を申立て又は願伺をなすこと。

第四 篤行奇特、鰥寡(かんか)(連れ合いを失なった夫・妻)孤独のものを具状(調査)すること。

第五 諸役人の通行取扱いのこと。

第六 駅逓(交通・運輸・通信)のこと。

第七 宗門改め(キリスト宗徒ではなく檀徒である証明)のこと。

第八 旅人改めのこと。

第九 村中入費賦課徴収のこと。

第十 道路橋梁の修繕のこと。

第十一 変死人の立会のこと。

第十二 難破船救助及び立会のこと。

第十三 百姓を集会(議決機関「寄合」開催・役人派出時など)すること。

第十四 漁場、宅地の売買のこと。

第十五 百姓呼出の節付添のこと。

第十六 献上物(幕府への)のこと。

第十七 漁獲品検査立会のこと。

第十八 冥加金(幕府の租税)取立上納のこと。

第十九 拝借米割付及び返納のこと。

第二十 五人組(連帯責任、後に意志伝達・相互扶助組織)のこと。

第二十一 牛馬改のこと。

これらの名主(頭取)の職務内容のいくつかについて解説を加える。

第1の触達を村中に示すこと

触達を村中に示すため、村役人は幕府の諸法令、特に禁令の箇条を記した立札を会所や神社の境内に立てた。これを「制札(せいふだ)」という。1845~7年(弘化2~4年)の松浦武四郎の『蝦夷日誌 巻之五』には尻岸内村・古武井村・根田内村の調査の項目にいずれも「制札あり」の記述があり、これは、六ケ場所全ての村に共通した調査項目でもある。当時、幕政が「制札(せいふだ)」という広報手段をとおし村々に徹底している様子が窺える。

第7の宗門改めのこと

「宗門改め」とは、幕府がキリシタン禁制令を徹底するため、あるいは隠れキリシタン摘発のため、全国の住民全ての宗派を調べることである。そのためには村毎に寺請(てらうけ)制度を設け「宗門人別帳」を作成させ届出させた。この宗門人別帳には、家主を筆頭に家族全員の名前・続柄・年齢を記載させ、それぞれがキリシタン宗徒ではなく檀徒であることを、その檀那寺(だんなてら)に証明させ、寺の請印を押し最後に村役人が署名する(寺請制度)という徹底したものであった。

キリシタン宗徒に対する弾圧は、島原の乱(1637~8年)鎮圧以降一段と激しさをまし、難をのがれた宗徒たちは辺境の地、特に蝦夷地へと逃れる。松前藩は幕府の厳しい詮索を受け、1639年(寛永16年)千軒金山(福島町大千軒岳・知内川源流)・大沢金山(松前町字大沢)で採掘に従事していたキリシタン宗徒を、千軒金山で50人、大沢金山で50人、日市(上ノ国町字石崎)まで逃れた者6人、合計106人を処刑している。

松前藩の宗門人別帳が何時から作られたのか不明であるが、少なくとも寛政以前からあったようである。また、松前藩のキリシタン宗徒処刑という歴史からみて、この宗門改め・宗門人別帳は形式的なものではなく相当厳しい調査であったのではないかと考えられる。六ケ場所では日本人村諸制度の実施ということから1801年(享和元年)の村並化以降と推察される。なお、六ケ場所の宗門人別帳については、1822年(文政5年)の記録には次のように記されている。「六ケ場所宗旨改の儀は年々十月相改め宗旨人別帳為二差出一来候」(前記 町村制度考より)

この宗門人別帳は、宗門改めと同時に戸口調査も兼ねていたので、1871年(明治4年)4月、明治政府により初めて戸籍簿が作られるまで、その機能も果たしていた。そして、同年10月3日を以て宗門人別帳は廃止となった。

第9の村中入費賦課徴収のこと

村の必要経費について、1年分の予算を立てる。内訳は、村書役・小使の給料、筆墨用紙などの庶務費、奉行所役人の出張旅費補助(奉行所から支給されるが不足分を村が補助をすることになっていた)、村役人が公務で奉行所等に出頭する旅籠(はたご)料旅費などが主なものであった。賦課徴収については、この予算に基づき大抵見聞割りで徴収する。割合は上中下とし名主・年寄・百姓代が戸別の貧富の状況を協議して決定する。この金額について、茅部郡では1年分およそ上等銭3貫文(1貫=1000)下等銭700文位であった。

第18の冥加金取立上納のこと

冥加金(幕府に納める租税)について、亀田・上磯・茅部の各郡は箱館役所より役人が派出してきて徴収に当たったが、六ケ場所の漁場については、大抵場所請負人が代行して上納していた。

第20の五人組のこと

五人組制度は、江戸幕府が町村の世話役(地主、家主など)に命じて作らせた隣保組織である。この組織は隣近所5戸を基準に1組とし、地域の火災、盗賊、キリシタン宗徒の摘発など犯罪行為の取締や自衛活動をする。組内の婚姻、相続、届出願出、貸借など民事の立会と連印の義務を負う。組内の納税、犯罪に対する連帯責任を負うなどがその主な活動で、一見、自治活動の組織のように見えるが、相互監視と義務遂行と連帯責任を負わせる制度であった。しかし、後には意志伝達、相互扶助的な緩やかな組織へと変貌した。

北海道においての記録は、1691年(元禄4年)亀田(和人地)に、1724年(享保9年)に松前地(和人地)全域において実施されていた、とあるので相当古くから制度化されていたものと推察される。六ケ場所の実施については、当然のことながら1801年(享和元年)の村並化以降であろう。

松前地の五人組は必ずしも5戸1組とは限らず、多いところでは10戸1組のところもあった。五人組の長は組頭または伍長と呼ばれ、組が組織されると「五人組帳」というものがつくられ、前書きに組の「掟」が記され、村役人が署名押印、以下五人組が名前を連署押印、違反しないことを誓約した。この五人組について1871年(明治4年)の記録が現存する。なお、箱館の五人組の「前書き」、1854年(嘉永7年)のものが市立函館図書館に現存するので資料編に記載する。