大浦城跡は、弘前城の西方約四・三キロメートル、中津軽郡岩木町五代(ごだい)字早稲田(旧門前村)にあり、同町賀田集落の西端に接する大規模な城館跡である。高館山麓の蔵王(ざおう)集落から北東に張り出した標高四二メートルの低い台地の先端を利用して築かれ、周囲の低地とは比高二~三メートルほど高い平城(ひらじろ)である。城跡の北を岩木山に源を発する後長根(うしろながね)川が流れて外堀の機能を果たし、南は弘前から岩木山麓を経て鰺ヶ沢へ向かう旧百沢(ひゃくざわ)街道(主要地方道弘前岳鰺ヶ沢線)が貫通している(以下、資料古代・中世第三節「大浦城」参照)。

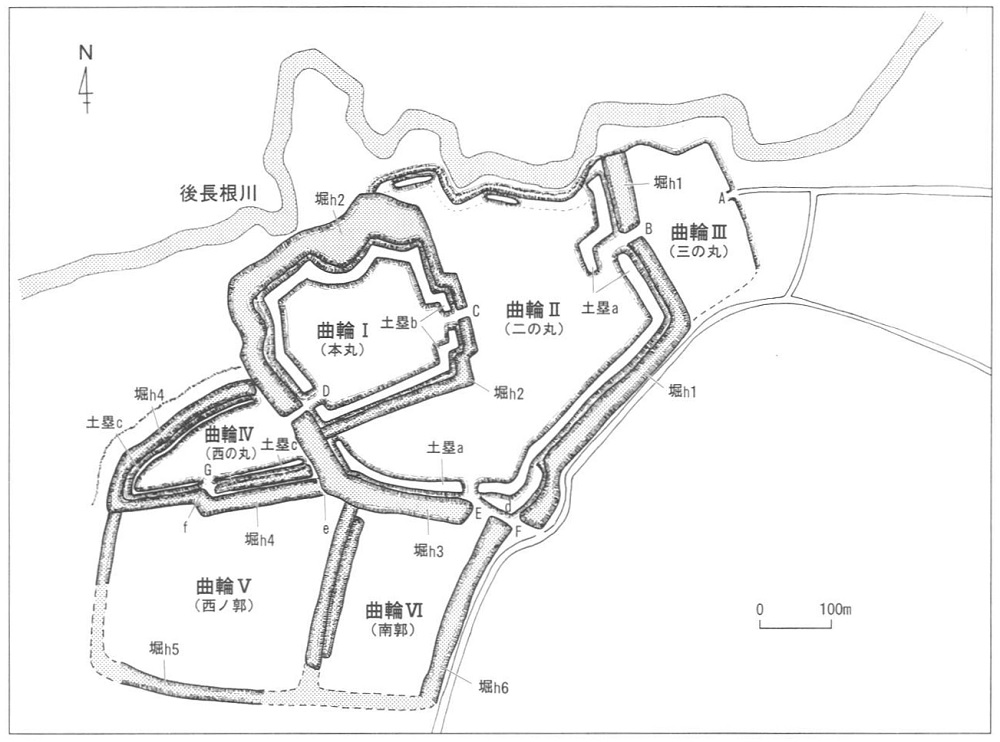

大浦城は、段階を経て整備・拡張されたが、最終段階では本丸・二の丸・三の丸・西の丸・西の郭・南郭の六つの曲輪(くるわ)によって構成され、それぞれの曲輪には虎口(こぐち)(入口)・水堀・土塁(どるい)が設けられた。なかでも、三の丸から二の丸に入る虎口には「枡形(ますがた)虎口」というかなり発達した段階の築城技術が取り入れられ、さらに本丸の虎口には石垣が使用されていた。

図23.大浦城縄張り推定復元図

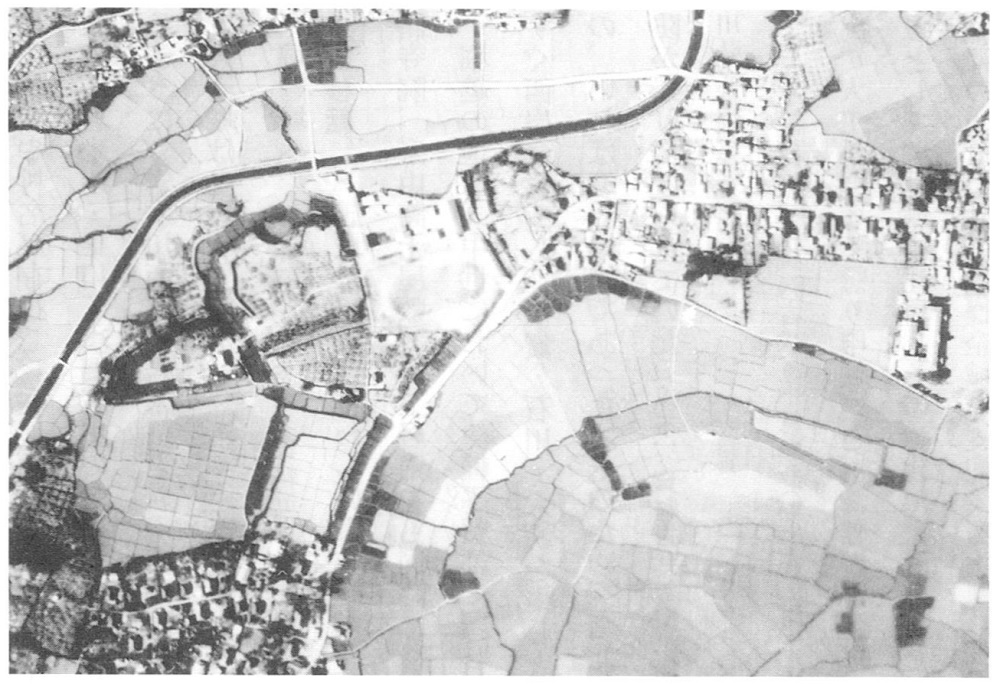

大浦城の城下町は、大浦城の東側(現在の賀田地区)が旧城下町であり、城の南西の五代旧門前地区には長勝寺(ちょうしょうじ)・海蔵寺(かいぞうじ)・隣松寺(りんしょうじ)・明教寺(みんきょうじ)など、後に弘前城下へ移された諸寺院があった。町屋は、賀田(よした)の集落の中央を通る旧百沢街道の両側に沿って「短冊型地割」に整然と立ち並んでいた。なお、旧百沢街道が一町田(いっちょうだ)・高屋を過ぎ、賀田字大浦の地内に入る手前で、街道が緩く左に折れ屈曲する地点がある。町内を見通せないようにしており、侵入者が城に至る前に町の入口でいったん食い止め、容易に城下へ侵入できないような防御施設を設けている。

図24.大浦城・城下町跡の航空写真

大浦の地は、津軽氏が戦国期以来南部氏との抗争の過程で、その勢力を涵養(かんよう)した伝統的所領であり、しかも岩木川に面して水運にも恵まれ、岩木川と後背の岩木山を防御線とする軍事的にも経済的にも重要な地域であった。津軽家の一門・重臣である兼平・一町田両氏などの発祥の地とされる地名や村名が存在し、在地領主を糾合して南部氏へ対抗する勢力を蓄積していった地域でもあった。太閤蔵入地が岩木川・平川・浅瀬石川の三つの河川の分岐点を中心とする津軽平野中心部一帯に設定されたと推定されるように、岩木川西岸で岩木川と岩木山に囲まれ農業生産がすでに発達していた水田地帯が周囲に広がるところに大浦城は立地していた。