このとき、供奉した人数は三〇万七〇〇〇人余といわれ、家康・秀忠の上洛(じょうらく)に従った人数をはるかに上回るものであった(藤井譲治『日本の歴史 ⑫ 江戸開幕』一九九二年 集英社刊)。信義もこの上洛に供奉し、家光とともに七月十一日に京都に入っており、京都においては辻固めの任務を果たした(近世資料1No.五六二・五六五)。八月二十六日、家臣たちは江戸に無事戻った信義を見届けてから事件を起こした。当時、信義の年寄(家老)として権力をふるっていた舟橋(ふなはし)半左衛門と乾(いぬい)四郎兵衛に対して、津軽美作(みまさか)・津軽伊豆ら重臣をはじめとする譜代(ふだい)の家臣が排斥(はいせき)運動を起こしたのである。美作・伊豆らは、上洛供奉後江戸屋敷には入らず、近くの浅草に町屋を借りて引きこもり、一味連判して舟橋の所業と乾の不届きの事柄を書き上げ、幕府に訴えた。このとき、江戸で行動をともにした者は、美作・伊豆の他に、岩橋杢助(もくすけ)・三村次郎左衛門・打越(うてつ)孫九郎・坂本嘉左衛門・増川二郎兵衛・七戸清三郎・郡(こおり)半之丞・湊八郎左衛門・秋田忠兵衛・打越半四郎・郡市兵衛の計一三人であった。国元では、白取平兵衛・彦九郎(苗字不明)・郡縫殿之助(ぬいのすけ)・兼平丹後・同源左衛門・同監物(けんもつ)・乳井伝四郎の計八人であった(同前No.五六四・五六五)。伊豆の本姓は兼平で、二代信枚の妹梅姫を妻としており、また美作は乳井が本姓であり、信義の姉富姫を妻としていた。こういう事情で、ともに津軽を名のることを許されており、その存在は藩政において重きをなしていたことは否めない。藩主信義を巻き込んだこの家中騒動を「舟橋騒動」と呼んでいる。

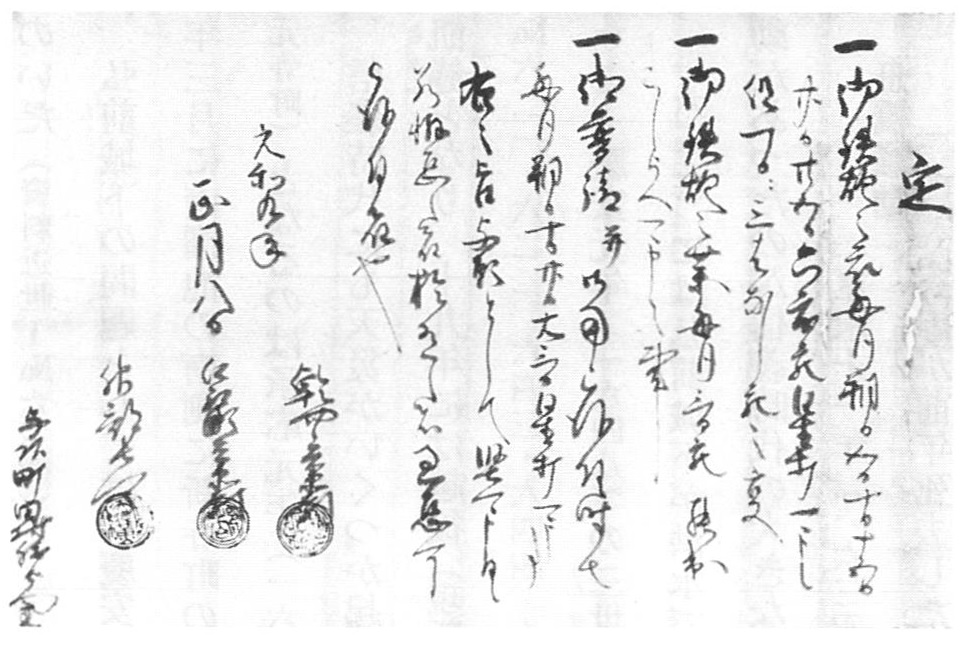

図75.乾四郎兵衛らの署名・印のある鉄砲之定

ことの発端は、巷間いろいろ取り沙汰されているが、詰まるところ新参の舟橋・乾の勢力と譜代の美作・伊豆の勢力の対立が原因であり、藩主信義が年若いこともあって、この対立の根の深さを十分認識できなかったことにもよる。舟橋半左衛門長真(ながざね)は宇喜多秀家の家臣といわれ、もともと笠原を苗字とした。慶長十七年(一六一二)高坂蔵人(くらんど)の乱(同前No.三〇二)後に、江戸で召し抱えられた家臣であった。二代藩主信枚が死去した時、罪により前橋(現群馬県前橋市)の酒井家に預けられていた最上(もがみ)家の旧臣本城満茂(ほんじょうみつしげ)へわざわざ手紙を送って、その死去を報せているところをみると(同前No.五〇六)、舟橋は元々は最上家と縁が深かった可能性が高い。一方、乾四郎兵衛安儔(やすただ)は藩祖為信時代以来の功臣であり(先祖は南部氏の家来であった可能性が高い)、二代信枚の子久太郎を養子にしていた。乾は当初、美作・伊豆側であったが、舟橋との仲介を図っているうちに、舟橋側とみなされるようになった。こうして、津軽弘前藩の家中対立は、江戸を舞台にして、藩主信義を当事者として巻き込んだ場合には、主従間の紛争と認定されて「武家諸法度」の規定により津軽家の改易(かいえき)を招きかねない危険性をはらんで、その裁定が幕府に委(ゆだ)ねられたのである。

しかし、このような大名家の公事(くじ)訴訟は他にもあり、なかなか決着がつかなかった。寛永十二年(一六三五)三月晦日に、江戸にいた細川忠興(ただおき)から子の肥後熊本藩主細川忠利に宛てた書状によれば、津軽家の他に松倉家、酒井宮内(くない)の弟、亀井大力の公事がいまだ決着がつかないことを伝えている(同前No.五七八・五七九)。舟橋騒動について、幕府評定所(ひょうじょうじょ)で尋問があったのは翌十三年(一六三六)八月二十日のことであった(資料近世1No.五八四)。この間、信義は前述のように寛永十一年十二月二十九日には従五位下土佐守に任ぜられたほか、十二年三月十二日には幕府から朝鮮への国書改竄(かいざん)事件により処罰された、対馬の宗家(そうけ)重臣柳川調興(やながわしげおき)を預けられたり(同前No.五七一)、同年には江戸城天守台の普請に参加する(同前No.五八〇)等、幕府の公役を勤めており、多忙であった。このうち国書改竄事件は、藩主宗義成(そうよしなり)と重臣柳川調興の対立によるお家騒動であるが、一歩間違えば宗家改易の危険性をはらんだ事件であり、将軍家光の親裁によって、藩主側が勝利し決着をみたものである。津軽家の場合も似た展開になる可能性があったといえる。

さて、舟橋騒動の方であるが、寛永十三年十一月二十一日、幕府評定所において公事が決着し、乾と舟橋は松山(現愛媛県松山市)藩の松平隠岐守定行にお預けとなり、津軽美作と津軽伊豆は長府(ちょうふ)(現山口県下関市)藩の毛利甲斐守秀元にお預けとなり、打越主殿(うてつとのも)と沼田八郎左衛門は追放となった(同前No.五八八・五九〇)。結局、喧嘩両成敗の決着方式がとられたわけである。この他にも、美作・伊豆派の武士が江戸でも国元でも多数、弘前藩から暇をとっており(同前No.五八九)、信義は舟橋と乾を重用した結果、高い代償を支払うことになった。なお、この裁定に際しては、老中土井利勝の藩主信義に対する好意的な言動がみられた(同前No.五六六)。利勝の四男で越前大野(現福井県大野市)藩主利房の正室が信義の娘万姫であるのは、この事件を契機として、土井家と津軽家の結びつきが生じ、承応二年(一六五三)に婚姻に至ったものである。

流罪(るざい)となった津軽伊豆は、正保三年(一六四六)にかの地において死去し(同前No.六八八)、津軽美作の方も、慶安二年(一六四九)八月六日に長府で死去した(『徳川実紀 第三編』)。