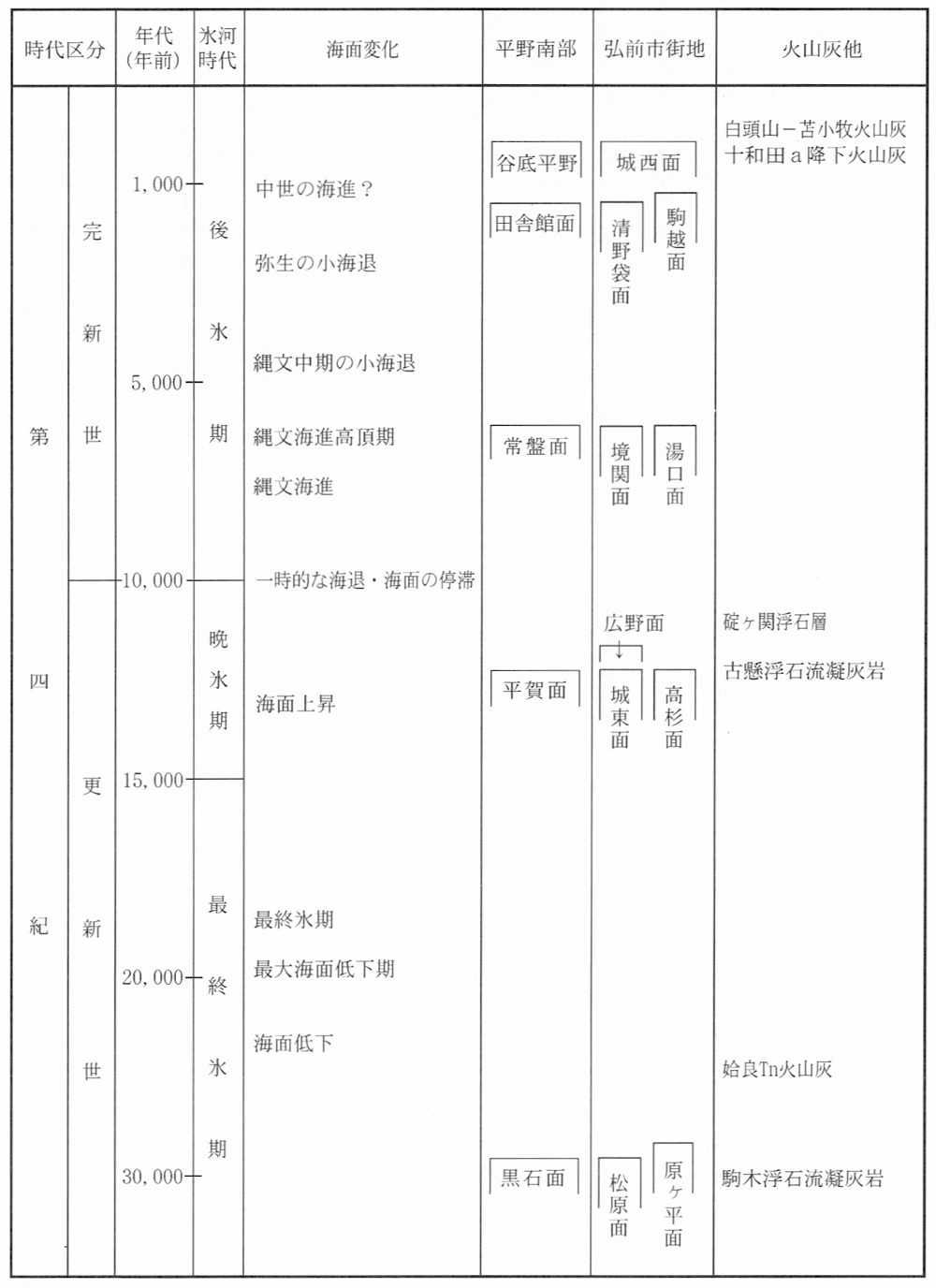

表6 津軽平野南部における地形発達

第四紀更新世の最終間氷期(約一二~一三万年前)は世界的に温暖な時期であって、津軽平野は顕著な海進によって水没し海岸線が大きく湾入した環境であった。この時期に形成されたのが中位段丘であって、市街地の桔梗野面は沿岸扇状地として、岩木川以北では海成段丘として、花巻面は浅瀬石川流域の河成段丘としてそれぞれ形成された。特に、鰺ヶ沢から出来島海岸にかけてと、また岩木火山付近では、中位段丘の指標である洞爺テフラが堆積しているのが確認されている。平野南部の、特に平賀-黒石間には中位段丘がほとんど分布せず、浪岡町で局部的に確認できる程度である。これは、丘陵の縁辺部をほぼ南北に延びる黒石逆断層によって平野側が沈下したためと考えられ、おそらく平野下に埋没している可能性がある。

今から約三万年前の、最終氷期(ヴュルム氷期)に向かう海退期に、十和田火山の噴火活動で火砕流が発生した。すでに、浅瀬石川や平川流域では黒石面と平賀面、大和沢川流域では松原面と城東面が山地から供給された膨大な砂礫の堆積によって扇状地が形成されていた。そして、浅瀬石川および平川を流下してきた約三万年前の火砕流堆積物(駒木浮石流凝灰岩)の流下によって扇状地性の堆積物が覆われ扇状地が拡大していった。厚さ約二〇メートルに及ぶ本質的な火砕流堆積物とその再堆積物は一〇〇〇分の八~一五の勾配をもち、下流側に大きく傾斜している。土淵川流域では逆流した火砕流堆積物により台地が、また岩木川以北では砂沢溜池まで火砕流が流下して高杉面が形成された。鬼沢付近ではこの火砕流により埋没樹が形成された(山口、二〇〇〇c)。なお、黒石Ⅰ面は火砕流の流下後も砂礫からなる扇状地性の堆積物が供給され、駒木浮石流凝灰岩を一〇メートルに及ぶ厚さで覆っている。大和沢川流域の原ヶ平面は松原面上を流れる水無川(古腰巻川)流域にあたり、駒木浮石流凝灰岩を覆うように氾濫性の砂礫層が堆積している。

一万八〇〇〇~二万年前ごろ、ヴュルム氷期という最大の海面低下期を迎える。当時の海水準は現海水面よりも一〇〇メートルあるいはそれ以上に低下していたといわれている。浸食基準面の大幅な低下により、平野南部に形成された扇状地は大きく開析され、津軽平野全体が深いV字状の谷地形として変化していく。この結果、浅瀬石川流域や平川-引座川間では開析された扇状地が断片的な分布を示し、平川流域では六羽川および引座川による開析の度合いが大きいために、黒石面の分布が薬師堂付近に局部的に認められるのみである。

縄文海進にむかう約一万三〇〇〇年前に、十和田カルデラを形成する再度の噴火活動により古懸浮石流凝灰岩が津軽平野へと流下した。この火砕流は平川および浅瀬石川流域内に比高二〇~三〇メートルの火砕流台地を形成するほどで、その供給量は黒石面および松原面を形成した駒木浮石流凝灰岩ほどではなかった。このために、黒石Ⅱ面および松原面の前縁にほぼ連続する形で平賀面、城東面および高杉面が形成された。引座川流域では平賀丘陵から流れる小谷あるいは平川による浸食で黒石Ⅱ面が大きくえぐられたために、古懸浮石流凝灰岩とその再堆積物が埋積する形で堆積し平賀面が形成された。このとき、唐竹流域で確認したが、平川流域や平賀町付近では火砕流直下に埋没樹が形成された。大和沢川流域では、松原面を刻んだ谷底および松原面の一部を覆う形で、氾濫によって供給された砂礫層が堆積して広野面が形成された。砂礫層の直上には碇ヶ関浮石層が降下堆積している。

そして、約六〇〇〇年前の縄文海進期を迎える。この海進期は現在よりも海面が少なくても二~三メートルは高かったといわれる温暖な時期である。常盤面および境関面はこの海進時に河川の氾濫によって形成されたもので、浪岡町における古懸浮石流凝灰岩の直上に載る泥炭層から約五〇〇〇年前の測定値が得られていることから推定できる(山口、二〇〇〇a)。また、古懸浮石流凝灰岩の直上に堆積する、軟弱な砂・泥・泥炭層の堆積物から判断して常盤面および境関面の堆積環境は扇状地性の低湿地であったと推定される。岩木川流域では縄文海進期に沖積段丘としての湯口面が形成された。

田舎館面および清野袋面は岩木川、浅瀬石川および平川の主要河川の流域に自然堤防として形成されたものである。自然堤防は縄文海進以降の海退期に度々発生した氾濫によって形成された微高地であり、自然堤防の背後には後背湿地としての駒越面が形成された。なお大和沢川流域でも広野面南縁に自然堤防が形成された。そして、谷底平野としての城西面が岩木川流域などに形成されていった。