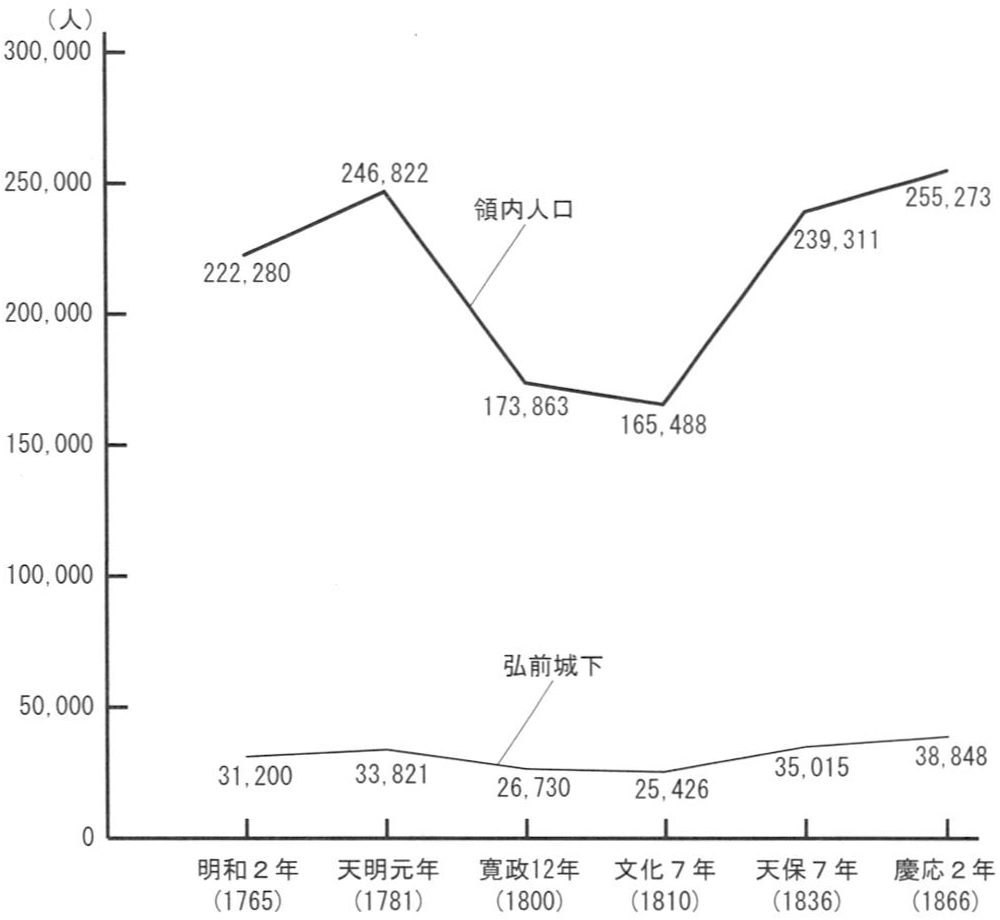

図表32 江戸時代の津軽領の人口推移

宝暦五年(一七五五)の凶作の際は、前年がたまたま豊作で余剰米があったのも幸いし、飢饉の被害を食い止めることができたが、天明三年(一七八三)の場合は前年も半作といわれる不作の状態で、数少ない余剰米も藩によって根こそぎ買い上げられていた。「藤田権左衛門家記」によれば、天明二年には江戸・大坂へ各二〇万俵余、加賀へ三万俵余、これに小納戸米(こなんどまい)(藩主の私的会計に含まれる米)を加えて都合五〇万俵余が廻米されている。翌天明三年春には藩士に支給する米や農民に小売りする米までを買い上げたうえで、同二年と同様江戸・大坂へ各二〇万俵を廻米している状況がうかがえる。

飢饉の直接のきっかけは異常気象である。天明期は全国的に不順な天候が続き、いわゆる「小氷期」にあったとされる。天明三年の七月には浅間山(あさまやま)が大噴火し、その火山灰が地球の大気層を覆った結果、世界全体が冷涼化して凶作が起った。ヨーロッパではこの冷涼化が遠因で、フランス革命が引き起こされたとする説もある。もっとも、天明三年の天候不順は七月の噴火以前から始まっており、直接的に凶作を引き起こしたのは東風冷雨の、いわゆるヤマセ気候がもたらした冷害である。

天明の飢饉の惨状を記録した書物は多いが、一様に天明三年の異常低温・日照不足を記している。たとえば、後年、郡奉行山形宇兵衛が記した「ためし草」(資料近世2No.七)によると、この年は正月より折々「山瀬(ヤマセ)」が吹き、晩春の四月一日になっても草木の芽吹きが遅れ、天候回復を願う藩の祈祷が早くも始まったとある。五月になり田植えが始まったが、盛夏になろうとする六月一日の段階でも涼風が吹き、綿入れが欲しい天候であった。土用になっても「天気朦朧(もうろう)冷々敷東風勝」であり、七月に入っても連日のように雨が降ったり、東風(ヤマセ)が吹いたり、冷涼な気候が続いていた。

七月の上旬には、ようやく稲も出穂(しゅっすい)しだし、「大分出穂相見、凶作に可相成と不思事」と記しているが、それは甘い見通しであったことが後の記事からわかる。すなわち、出穂が続いていた八月十三日になって大風雨があり、その後天気は好転したが穂が黒変してしまった。その三日後の十六日の朝に強い霜が降り、「諸人力を落し申候」と絶望ぶりを伝えている。その翌日には大ヤマセが吹き荒れ、稲の花も皆落ちてしまい、この結果大凶作が決定的になったという。

藩は七月・八月と長勝寺や百沢寺(ひゃくたくじ)下居宮・高照(たかてる)神社・猿賀(さるか)神社で五穀豊穣の祈祷を行ったが、自然の気候の前には無力であった。高照神社の神官が、今さら祈祷をやっても無駄だから止めるべきと言上したものの、用人は江戸からの指示なので止めるわけにはいかないと返答したという。藩の現状認識の甘さについて、「ためし草」は、青立ちで枯れた稲の花を、実の入っている稲穂と勘違いして世間でいうほど凶作ではないのではないかと発言して、傍らの老農に嘆かれた代官のエピソードを紹介している。七月には青森や鰺ヶ沢で廻米の停止を求めて暴動が起こり、弘前郊外では木造新田(きづくりしんでん)の者が貯米の返却を求めて騒動を起こした。しかし藩は有効な対策を打てず、廻米もすぐに停止できないまま、大飢饉への道を歩んでいったのである。

八月二十六日、大鰐村から例年より一ヵ月近く遅れて初米が献上されたが、米は小粒で青みの多い状態だった。九月十六日の郡奉行の作柄の調査では飯詰・金木・俵元(たわらもと)新田・広須(ひろす)・木造新田・油川・後潟(うしろがた)の各組、すなわちいわゆる新田地方と外浜(そとがはま)は皆無作(かいむさく)、ほかの組の田方はほぼ一〇分の一、よくても三分の一(大光寺組・猿賀組)の出来という大凶作となった。米だけでなく「五果五菜」までも不作だったが、なぜか、りんごはおびただしく実ったという(『天明卯辰日記』)。藩は遅まきながら元禄八年・宝暦五年を上回る凶作と認識した。