<尻岸内村に洋式高炉(溶鉱炉)や反射炉を建設することにした条件を考えてみる>

①日ノ浜・中浜の海岸には無尽蔵といわれるほどの砂鉄が堆積埋蔵していること、

②民間業者により砂鉄吹立(タタラ炉)がおこなわれており、生産された鉄を見て、十分に活用できるとの確信を得たこと、

③尻岸内村の山々は鬱蒼とした原始林に覆われており、製鉄・精錬に必要な燃料(薪炭材)が豊富であったこと、

④高炉建設と製鉄・精錬に必要な石灰の原料採取・生産が可能であったこと、

⑤高炉建設の炉材となる耐火レンガの原土(良質の粘土)があったこと、

⑥予定地に河川があり、高炉の起風装置(水車)、出銑の冷却をはじめ作業に必要な水が容易に得られること、

⑦軍需工業の施設建設については、当然、国家機密に関わる事である。この地が、外国人遊歩指定外地域にあり、しかも、周囲が山に囲まれ、箱館からの陸路極めて不便な地で防牒の上からも好適な地理的条件が備わっていた。なお、工事については、箱館から海路50キロ余り、当時の海上輸送の常識からすれば、極めて近距離といった地点でさして不便を感じるほどの距離でもなかったように推察する。

<武田斐三郎によって考案・設計された施設の概要にふれる>

○砂鉄吹立所

まず、高炉建設のきっかけともなった民間業者の施設について概略述べる。

安政2年(1855年)の頃、尻岸内川支流の冷水川上流で、箱館弁天町(大町ともいわれている)の「山カセ」松右エ門という職人が、砂鉄吹立を行っていた。これは日本古来のタタラ吹製法によるものである。タタラ吹による製鉄は出雲地方にその端を発するが、南部領もまた、鉄の出産地として盛んであった。南部の史話「宇曾利百話」に、対岸大畑付近で行われていたタタラ吹製法について述べられているので、「山カセ」松右エ門の砂鉄吹立を知るためにも、その概略を記すこととする。

……高橋川沿いに「カナ山」とよばれる地名がある。そこは、かって、二枚橋、釣屋浜の砂鉄を運んで鉄を吹いていた辺りである。そして、鉄を吹く所(吹立所)を「銅屋」と呼んだ。鉄吹きの方法は燃料に松炭を用い、ふいご(タタラ)により火力を高めるので、タタラ吹(ビワ吹・対をなしている形がビワの実に似ていた)といわれていた。鉄を溶かす窯は、乾燥した場所を選び、良質の粘土で縦六尺(一・八メートル)横四尺(一・二メートル)高さ四尺(一・二メートル)程に築き、窯の左右に大きなふいご(タタラ)を据え、松炭を熾(火勢を盛ん)にして、砂鉄を振掛け、鎔解した鉄は窯の下にある口から流し、粘土で作った箱に汲取り、やや凝固するのを待って池の中に投げ入れ冷却させる。出来上がった鉄を「角鉄」「銑鉄」とよび、これを鍛治場で切餅形に敲き上げた鉄を「延鉄」とよんだ。

出鉄歩合は夏に少なく冬に多かった。

鉄の吹き上げを三昼夜徹すると、汲取口がチタンで塞がるので、窯を毀(こわ)さなければならなかった。一窯の出鉄目標を千貫(三・七五トン)としたが、普通は銑鉄とシナ鉄(チタン鉄)合わせて七百貫から八百五拾貫位で、希に千貫を得ると千貫祝をした。この1窯を吹き上げるのに、砂鉄百二十駄と松炭四千貫(一五トン)を要した。砂鉄一駄は、二斗入りの叺(かます)二俵で一俵拾貫(三七・五キロ)であったから、二千四百貫(九トン)の砂鉄原鉱を吹いて三分の一の鉄を得るのが普通であった。

松右エ門の営んだ砂鉄吹立(タタラ吹)も、おおよそこのような規模のものであったと思われる。なお、この吹立所は、安政4年(1857年)3月頃には(前の年に殺傷事件があって)休業していたようである。

○仮熔鉱炉

尻岸内の砂鉄を原鉱とした、松右エ門の砂鉄吹立による銑鉄の製造は、武田斐三郎も実際に確認したと思われる。しかし、それは、古来からのタタラ吹であり小規模なものであった。

大砲鋳造のためには、いわゆる相当量の柔鉄(糯鉄(だてつ)・製鋼にむく銑鉄)が必要である。反射炉を造っても柔鉄がなければどうにもならない、柔鉄があってこそ反射炉の存在価値がある(燃焼ガスの反射熱を利用して高温で、銑鉄を熔解し炭素分をぬき軟度のある鉄をつくる炉)。大砲を造るための柔鉄生産は、一通りのタタラ吹法ではできない、どうしても洋式高炉が必要である。斐三郎は洋式高炉(熔鉱炉)に関する研究を蘭書により続けた。

そして、安政3年(1856年)頃に、本炉建設の試験的段階として、仮熔鉱炉を取建てを指導し、「山カセ」松右エ門に経営させたと推察する。

このことについて安政4年(1857年)3月、箱館奉行村垣淡路守巡視の際に随行した普請役梶山米太郎らの報告書に、この仮熔鉱炉を『コウキヤウヘンと号し則ち熔鉱炉略形有之』といい、それは『二間(3.6メートル)四方、高二丈(6メートル)余程に築立』したもので「火勢の模様強烈に相見、実に破裂等之義も有之間敷とも難申」とも思われるほどに、凄まじい勢いで炉内の火が熾(さか)んであったと記し、また、仮熔鉱炉の名称・規模の概略も伝えている。

<註> 本論では仮熔鉱炉について、その名称を蘭語としている・規模が通常のタタラ炉の大きさ(縦6尺横4尺高さ4尺)をはるかに越えている(特に高さが6メートルもある)・稼働の状況など、普請役梶山米太郎らの報告書を読み解き、タタラ炉とは異なる、あるいは改良した洋式高炉の形式を備えていると結論づけているが、資料に記載したように「阿部・大橋論文」では、これに異論を唱えている。

斐三郎はこの間も、仮熔鉱炉の稼働状況を観察すると共に、蘭書「イヘイの分析書」(検討的有効なる分析術の系統的便覧)を尻岸内の旅籠に持ち込み翻訳し、鉄の成分を分析するなど日夜研究に没頭、本炉建設場所も古武井武佐之台に決定し着々と準備を進めていった。そして、武田斐三郎、安政3年(1856年)8月には「尻岸内熔鉱炉建築御用係」として正式に任命される。

○煉瓦焼場(女那川煉瓦製造所)

安政4年(1857年)、川上地区、尻岸内川(サツカイ川)に添う冷水川の入口山の手(現川上地区町営住宅敷地内)に、煉瓦焼窯4基が造られた。古武井熔鉱炉(蘭名、ホーゲオーヘン)に使用する炉材である耐火煉瓦を製造するためである。

先出、同年5月の梶山報告書には「…煉化(瓦)釜取建有之、則煉化(瓦)石を製瓦焼之由薪少々入火勢尖管而辨(便)利之器に相見へ…」とあり、斐三郎の工夫した設計を認めている。一説には、当時ドイツの煉瓦製造窯にこの様式が用いられていたといわれている。いずれにしても視察の幕吏たちも、初めて見る様式であり合理的に映ったのであろう。

この年の9月、筆頭奉行竹内保徳視察の際には、煉瓦の製造高も相当増加していたらしく、その視察記録には「煉化石製造小屋有之職人ども多数、煉化石相製石焼立候釜四ケ所取建、之数一万五千枚之内此程迄に出来之員数一万千枚余りに相成候趣、土性も宜敷相見へ至極手際に出来仕候義に御座候」とある。また、煉瓦製造のための原土(粘土)については、「此処、煉瓦焼場より、一五、六町山入ヒヤミツ川より運候由、土性宜敷相見へ申候」とあり、冷水川辺の粘土を原料としたことを記述している。また、姫路藩儒官菅野潔(狷介(けんすけ)・白華)の検分では「窯瓦師即煉瓦石以為鉱炉材料倣洋製也。其製堅緻能耐烈焔」とあり、窯が洋式を倣(まね)ていること耐火性の高い煉瓦であることを指摘している。

これらの煉瓦は、(一部は試験的に仮熔鉱炉に用い)本炉古武井熔鉱炉に供給されたことは勿論である。煉瓦はその使用箇所に応じて6、7種くらいの形(パターン)があり、記号−いろはにほへ…−と数字が記されている。おそらく高炉の設計段階で煉瓦材の形状・必要数等用意周到に計画されたものであろう。この煉瓦の分析について、富士鉄(現新日鉄)室蘭研究所の分析結果では「耐火度の点を除き(耐火度は、当時、我が国で製造されていた佐賀・鹿児島・水戸・韮山の煉瓦よりも劣る)、近代的レンガ製造技術に劣らぬ高度の技術をもっており、今日市販されている2級の製品に相当する」との結果を得ている。

このように、北海道で最初のレンガが、幕末に女那川(川上地区)で焼かれ、しかも、煉瓦焼窯が今日にその遺址を留めている。これは、東北・北海道を通じ現存する唯一つのものであり、北方文化史・産業考古学上からも重要なものである。

○熔鉱炉と反射炉

大砲の鋳造には熔鉱炉とともに反射炉が必要である。大砲の砲身は、熔鉱炉で造った銑鉄を反射炉で鋳造しなければならないからである。当時、我が国では、佐賀、山口、肥前藩などが反射炉の建設に腐心し、たびたび試みていたが成功するまでにいたっていなかった。

水戸藩(水戸齊昭)もまた南部藩士大島高任、島津藩士竹下矩方、秋田藩士熊田宗弘らを招いて反射炉の建設を計画。安政2年(1855年)11月、水戸領内に良質の粘土を発見、それを用い耐火煉瓦を焼き反射炉を建設、遂に大砲の鋳造に成功する。

武田斐三郎も、また、蘭書ヒユゲエニンの「ライク国立鉄砲鋳造所に置ける鋳造法」を唯一の参考書として、これに先んじること、安政2年(1855年)の5月には、すでに反射炉の雛形(模型)を完成、箱館奉行の閲覧に供していたのである。

そして、翌安政3年(1856年)8月、いよいよ、反射炉建設の工事は開始された。仮熔鉱炉(コウキヤウヘン)の完成により、当分は「本炉に代え銑鉄を製造し反射炉へ送る」という方針をとったのである。地所は古武井川の流域武佐之台ときまり、工事のための小屋掛けが済むと、役人の指図のもと、職人ら人足らは反射炉建設地の地ならしに着手した。一方、武佐之台に連なる日ノ浜の段丘を横断し、天狗山の裏手オドリ沢を越え空川を渡る道路の開削が始まった。これは、冷水川の仮熔鉱炉からの銑鉄と、女那川の煉瓦焼場から耐火煉瓦を運ぶための道路である。村の馬が借上げられ多くの村人らが駆り出された。

ところが工事が始まって間もなく、突然、この反射炉建設工事は中止となり、洋式高炉・熔鉱炉(ホーゲオーヘン)建設工事へと切換えられたのである。

理由は冷水川の仮熔鉱炉は流域の用地が非常に狭く、何かと不便であることから、まずは、本炉1本に絞り銑鉄の生産を上げ、その後、反射炉を建設するというものである。反射炉がどの程度の規模のものとして設計されたのかは判然としないが、諸藩の事例では高炉より、反射炉に多くの経費を必要としており、幕府の反射炉建設の予算が、安政3・4両年分で416両2分と計上されていることから(計上された予算が少な過ぎる・2ケ年では建設できない)、これは数ケ年に亘る継続事業だったと推察する。

そして、同年11月、正式に古武井熔鉱炉の建設工事が決まったが、冬に向かう気候であること、また、弁天岬砲台の建設に着手したため、斐三郎も多忙をきわめたなどの理由から、結局、実際の工事は翌年春まで延期されることになった。

あけて安政4年(1857年)、春の訪れとともに、古武井村武佐之台に人夫らの掛け声も勇ましく地ならし工事が再開された。そして、3月半ば、熔鉱炉建設の敷地が整地されたころには、武田斐三郎も設計図をたずさえ現場に姿を現し、蝦夷地初めての熔鉱炉建設が本格的に始まった。

この熔鉱炉建設のため、安政3年12月から同4年12月まで「二千二百六両三分永百六十五文二分」という膨大な経費が見込まれたのである。この年の7月4日、高炉の基壇石組が五稜郭のお濠石組を請負った、備前の石工井上喜三郎の手により費用74両2分で工事に着手した。なお、この石組は現在も遺構として存在する。

工事は、石組方を初めとして、土木方・木工方・器械方・運搬方などの職人や人足らが次々と入稼し、忙しげに立ち働き活気を見せる様を、「尻岸内沿革誌」には、古老の聞き取りとして「旗本の代島剛平(だいしまごうへい)指揮して、弐百人の人夫を連日二年間使役し…」と記している。

古武井熔鉱炉の規模は、基壇石組、5間四方(9メートル×9メートル)高さ5尺(1.5メートル)、この基壇の上に高炉本体が25尺(7.6メートル)の高さに耐火煉瓦を組合せ層積し、総高30余尺、9メートルを超える壮観な構築物で、本体は粘土で被覆補強しさらに木材で胴張するという念の入り用であった。構造的には、南部藩釜石(大橋高炉)の大島高任の設計を範にしたと推察されるが、基壇の左右(南北)に半月形の水抜穴を設けるなど、随所に工夫が凝らされていたようである。炉内の高温を保つための起風装置は、円筒衝風(しょうふう)装置(シリンダー・ブラスト)を採用し、動力の水車は直径1丈5尺(2.7メートル)程の巨大なもので、その水車小屋が4間、8間の32坪もあった。水車を回転させる用水はムサ川から十間(180メートル)の掘割りを通し、幅3尺(0.9メートル)深さ2尺(0.6メートル)の2間(3.6メートル)樋を延々と連続させ水路を確保した。

付帯工事として、役宅1棟・職人及び大工を寝泊まりさせる長屋2棟(間口5間、奥行き10間、50坪のもの)・銑鉄保管の板蔵(15坪)が建設された。この付帯工事については長坂庄兵衛の請負工事として詳細な資料が残されている(別稿 白友正論文参照)。

古武井熔鉱炉の完成・火入れが行われた年月日については実証する史料がなく、研究者の若干の説があるが判然としない。

○古武井高炉惜しくも失敗

高炉の火入れの年月日、稼働の記録を実証する史料はないが「失敗に終わった」ことを記述する文書は残されている。

その1つは、文久2年(1862年)6月7日、アメリカの地質鉱山学士、ウイリヤム・ブレークとラファエル・パンペリーの2人が視察した折の報文『支那蒙古日本地質的調査』に「…古武井熔鉱炉は、二、三百磅(ポンド)の鉄を溶解した後は失敗に帰した」と記している。また、栗本鯤(こん)(瑞見(ずいけん)、瀬兵衛、雅号は匏菴・鋤雲)の『箱館叢記』に「…煉瓦石未だ其法を得ざりしや一回試みて則ちや止みたり」と記し、その原因を煉瓦の耐火性と指摘している。栗本は文久2年(1862年)7月、パンペリーらが視察した年には、箱館奉行組頭(次席)に任じられ(後、箱館奉行を務める)、1年の長期に亘り蝦夷地・北蝦夷地の巡見をしていることから、古武井熔鉱炉の視察も間違いなく行っている。

この2人の記録と、高炉の稼働の事実(生産された銑鉄が見当たらない)がないことからも古武井熔鉱炉は失敗に帰した、と断定せざるを得ない。それでは失敗の原因は何だったのであろうか、判然とした史料はないが当時の状況を推測すると、次のような事が考えられる。

ひとつは客観的な情勢(政策的もの)や人的な問題として、

①高炉建設工事に積極的であった竹内・堀・村垣の3奉行が退陣したこと。

②幕府は弁天岬砲台と五稜郭の建設を優先し、製砲・製弾はこれらの工事が完成後でもよいと考え始めていた傾向が見られること。

③設計・築造責任者の武田斐三郎の多忙説、高炉と同時に弁天砲台・五稜郭の建設工事指導、諸術調所教授として内外の学生指導、安政4年4月アメリカの在箱領事ライスの来箱による翻訳の仕事、安政6年7月より翌万延元年1月まで箱館丸−続豊治の手による洋式船に斐三郎は事実上の船長として乗船、翌文久元年4月より8月まで亀田丸に乗船し黒龍江方面の視察・貿易など業務を抱え、高炉建設に専念できなかったこと。

④築造係(現場監督)の代島剛平も、また、弁天砲台・五稜郭建設工事を兼ね多忙を極めており、併せて、未だかって例のない工事だったため多くの疑問・難題に直面したこと。

⑤鉄精錬に熟練した職人が足りず、南部藩に応援を求めたが南部藩も大橋の高炉建設中で、それがかなわなかったこと。

などが考えられる。

次に、高炉自体の、設計上あるいは技術的な問題として、

⑥円筒衝風(しょうふう)装置(シリンダー・ブラスト)に、多少の難点(構造上)があり機能が十分に発揮されなかったこと。温度が上がらなかった、水量にも問題があったかもしれない。

⑦(温度が上がったとしても)熔鉱炉に使用した煉瓦の耐火度には無理があったこと。

⑧粗粒の鉱を溶解するには十分であったが、砂鉄(含有鉱物に難があった)の溶解には困難があったこと。

⑨尻岸内の砂鉄を原料に、タタラ吹・仮熔鉱炉による銑鉄の生産は確認されていたが、高炉による砂鉄の溶解は初めてであったこと。当時、我が国でも例をみなかった。

などがあげられる。

以上、2つの点から、古武井熔鉱炉失敗の原因を推量したが、幕府が失敗の原因を追求したという記録は見当たらない。

○古武井熔鉱炉の廃棄

その後の高炉について、『箱館御用留・小出箱館御用留』・元治元年甲子11月至明治元年戊辰2月(外務省記・内閣文庫蔵)に次のように記録されている。

「文久三年(一八六三年)六月一四日 暴風雨の節(高炉)広ク大破及ビ水車並居小屋其外等モ一時ニ圧崩サレ候ニ付早速見分ノモノ差遣候処格外ノ大破相成 此上新規御築相成候トモ莫大ノ御入用、相減候ノミナラズ其上十分御成功之見据モ無之」

これによると1863年6月14日の暴風雨により、高炉は大破、水車及び水車小屋は崩壊したとの報告を受け、視察の結果、被害状態は思いの外甚大であり、新規建築といっても莫大な費用を要するし、予算もなく、仮に着手したとしても成功の見通しはない。とあり、この文書により、古武井熔鉱炉の廃止・廃棄が決まったと推察できる。

穿った見方にはなるが、当時の幕府の経済状態はそうとう逼迫していたし、また、諸外国と国交を結び現実に開港(箱館など)しての国際情勢や政治的な認識から、北辺警備(箱館港防備も)について政策の変更が求められてもいた。加えて、尊皇攘夷・王政復古の思想から、倒幕の動きが活発化しつつあり、幕府の権力に衰えが見え始めていた。このような情勢の中で、例え、相当の予算を注ぎ込んで構築した洋式高炉とはいえ、江戸から遠く離れた蝦夷地でのことでもあり、失敗の原因を追求し再構築するなどの予算も、方策もまったく持たなかったというのが事実ではなかったかと推論する。

因みに、武田斐三郎は安政6年(1859年)7月10日、箱館丸で航海の途中、同年末宮古桑ケ港に停泊し、大島高任築造の大橋・橋野の高炉を視察し、帰箱後の翌年文久元年(1861年)には、長坂庄兵衛に命じ熔鉱炉の付属施設を造らせている(別稿 白友正論文参照)。

また、この年の7月には、大島高任が箱館奉行所勤務を命ぜられて来箱している。大島は大橋・橋野の高炉を完成させたばかりか、安政3年(1856年)には、水戸藩武士藤田東湖の協力のもと、那珂湊(なかみなと)に反射炉を築き大砲の鋳造にも成功している。大橋は来箱翌年(文久2年)、採鉱・溶鉱・分析などの技術者養成の「坑師学校」を開いている。

これらの斐三郎の行動・高任の業績・来箱等、考え合わせると高炉廃止に至る結論が早すぎたのではないかと思われる。幕府の方針・予算の確保によっては、古武井熔鉱炉の修復も可能であったのでは、あるいは反射炉の建設も行われたかもしれない。との思いもある。

斐三郎は箱館を去って後、王子反射炉建設御用を務め、慶応3年ほぼ完成させている。ともあれ、武田斐三郎が、北辺の蝦夷地に、蘭書1冊を元に洋式高炉の技術を導入したという事実は、我が国の近代産業・鉄鋼業の歴史にはっきりと留めておかなければならない。

○古武井での鋳砲と古武井熔鉱炉をめぐる謎

尻岸内町史編集長の浜田昌幸は、C・ペンバートン・ホヂソンの著作から、尻岸内町史に次のようなレポートを書いている。なお、このホヂソンの見聞録・反射炉説については、見間違い、記憶違いあるいは否定論が定説になっているが、ミステリアスで興味を引くと同時に、今後の郷土史研究に対しての提言もあり全文掲載することとする。

今日までの研究調査では、『古武井熔鉱炉は操業の結果、遂に失敗した』という結論に達し、われわれをして、古武井洋式高炉にかけた期待と夢は、敢えなく消え去ったという印象を深くしていたのである。

然るにこのほど、C・ペンバートン・ホヂソン(初代英国領事・仏国領事をも兼帯)の著書、“A Residence at Nagasaki and Hakodate in 1859~1860”(長崎と箱館での居留安政6年~万延元年)の中に、古武井熔鉱炉に関わる興味ある事柄をみつけたのである。

原文を読んでみると

鉄の鋳造所とわかる大きな建物を見たし、多数の男女ならびに子供達が洗いふるいわけていた。そして、そのうえ、それからちょっと先の方で大きな大砲や他の武器が鋳造されていた。予期もせず、我々から隔離されている大きな大砲が警戒心深く、我々から隔離されていた秘密を発見したのだった。それはまるで宝石のように我々から守られていたものであった。 <浜田翻訳>

と書かれているのである。

この見聞録は、ホヂソン領事が万延元年(1860年)新暦の8月18日、古武井村を訪れた際の記事である。古武井熔鉱炉は文久2年(1862年)5月の操業では失敗したとあるが、『それ以前には立派に稼働していた』という事実を立証したと見られようし、大正7年の尻岸内村沿革史に、古老の聞取りとして記録されている「二〇〇人の人夫を連日二年間余り使役し製鉄を行った」とあるのも改めて素直にとってよいと思われる。

ところで、ホヂソン領事は万延元年(1860年)8月、明らかに大砲などが鋳造されていた事実を指摘しているが、それにはまず銑鉄が必要である。砂鉄を熔解し銑鉄を作るのは熔鉱炉であって反射炉ではない。阿部たつを氏も、その著書『道南郷土夜話P99』に「当時鉄製砲を造るには反射炉を以って鉄を円柱体に鋳造し、その中心を鑚開(さんかい)して初めて筒となしたもので、そのためには水車場を設け水力を以て錐(きり)を動かし、中心を洞通しなければならなかった……」と述べている。このことを考えると『村垣公務日記』に「反射炉御入用四一六両二分余、熔鉱炉御入用二、二七二両余を支出し…」とあり(工事開始までに更に、建設費用の支出があったと仮定するならば)、熔鉱炉と共に反射炉も建設されたはずである。

ところが、阿部氏は先に続け「……しかるに古武井の現場には熔鉱炉あり起風水車に用いた水路の形跡はあるが、錐入装置に使用した水路の痕跡はない」と述べて『反射炉のない所に大砲の鋳造など出来よう筈はなかった』と結んでいる。

であるならば、ホジソン領事が見たものはいったい何であったんだろう……ホジソン領事が鋳造の事実を実見し見聞録に記している以上、私ども(浜田)は、もう一度、新たな視点から調査研究を進める必要があろう。

『古武井熔鉱炉』自体の構造も判然としない。この一連の施設が軍事上の機密として厳密に封じられていたこと、廃棄決定後、重要な部分の施設を取り壊し、あるいは撤収したとなれば尚更のこと謎が秘められていよう。ホジソンが残してくれたこの文書を(単なる記憶違いなどと片付けるのではなく)、郷土史研究に新たな問題を提起していると解釈するのも一考ではないか。

○古武井熔鉱炉・一連の施設の視察報告

箱館奉行・幕府は箱館港の開港について、当初、強い懸念を抱いていた。それは、外国船の軍事行動であり植民地支配であった。先にも述べた(2 箱館港防備の意見上申)が、莫大な予算を投じて弁天岬砲台・五稜郭・古武井熔鉱炉などを建設したのも、その防備のためであり、さらには蝦夷地全域を幕府直轄とし、松前藩と奥州諸藩(仙台・会津・庄内・秋田・南部・津軽)に分割守備の体制をとらせる対策もとった。

しかし、安政2年(1855)日米和親条約による箱館開港、その後、同5年(1858)6月以降、米露英仏蘭と通商条約が結ばれ、外国船の出入りも頻繁となると、箱館奉行の抱いていた懸念も人々の漠然とした危惧も、払拭された。

役人も商人も一般大衆も諸外国人に接し、彼等の風俗を観、人情を察し、技能を学びとり、また、交易を通し利益を上げるなど、文化や経済面で好結果をもたらしたのである。

これらの状況から、箱館奉行は諸外国の学問や技術を取入れるとともに、資源の開発・産業の振興、とりわけ輸出の拡大をはかった。奥州諸藩もこれに倣い、前幕領時代、手をこまねいていた拓殖産業に力を注ぎ、諸藩(本州)から進んで移住する人々も増加しはじめた。

この時代、蝦夷地の将来性を見据え、箱館奉行はもとより、幕府・諸藩は様々な目的のもと巡視隊を派遣している。とりわけ幕府の重要な施設である古武井熔鉱炉・一連の施設、鉱産資源(砂鉄・硫黄など)については、多くの専門家も視察に訪れている。特筆すべきものについていくつか、述べることとする。

①安政4年(1857年)3月、箱館奉行村垣淡路守範正、普請役梶山米太郎を随て尻岸内村々を視察、3月21日には、根田内(現字恵山)から磯辺伝いに古武井に入り、武佐之台に取立の熔鉱炉の敷地や遣方の作業を見る。引き続き、外川作蔵の案内で女那川の仮熔鉱炉、レンガ焼場などを視察。後、ヤマカセ印松右エ門経営の砂鉄吹立所について現場責任者の徳兵衛に早々操業を開始するよう指示を与えている。

この視察に際し、梶山米太郎の復命とみられる勘定方斎藤六蔵が書いた『箱館領六ケ場所之内金銀山砂鉄其外産物場所稼方等見分罷越候趣申上候書付』というのがある。

②安政4年(1857年)4月26~28日、箱館奉行堀織部正利煕が、調査役並三田喜六、金銀山掛杉錠三郎、下役栗原十兵衛、給人前野三左エ門、中小姓森深蔵・田中良平らと、姫路藩儒官菅野狷介、玉虫誼茂、島義勇を随えて尻岸内村を視察している。

随員の玉虫誼茂(義)は、この視察内容を『入北記』に詳細に記している。以下、入北記の4月26~28日より、尻岸内村関係部分を抜粋し記述する。

玉虫誼茂 『入北記』より

廿六日 朝薄陰己後快晴(一八五七年四月二六日)

<…前略…>十丁余りにして山頂に至る、原木峠と云う。この所に鎮台(ちんだい)(堀奉行)通行の為とて小憩所(しょうけいじょ)を設けたり。東北エサン山を望み西南ムイ島を見卸(おろ)し極めて絶景なり。此所より正北半丁斗りにして沢あり、僕其地形を考えるに、此沢を伐(き)り開きなば平路となるべし、山坂も間々あれどもかかる険坂(けんぱん)とは雲泥の違いなるべしと思う。併(しか)し憶察(おくさ)の義断決(ぎだんきめかね)いたしがたし。夫より十丁余り下りて村あり、日浦村と云う、戸数十二、三、小村なり。是を過ぎ又山坂なりしが、前坂に比すれば少し安かるべし、此に坂を上下僕乗馬なり、折々険にして馬行ならざる所ありといえども、書生の剛腹(ごうふく)遂に乗馬にて過ぎたり、僕幸い無難なりしが追々に至り万一のことを思い索然(さくぜん)たり、可笑なり。日浦村より半里余にして尻岸内村に至る、同村統取頭利喜松方へ投宿。戸数十五、六至て貧村なり、且(かつ)人物も頓痴事々(とんちことごと)不便極めたり。是所より蝦夷人交り居ると云う、男女取合十三人なりしが、当時場所出稼にて、一人も居らず、蝦夷の習廉(しゅうれん)の髑髏(どくろ)を門牆(もんしょう)にかけ悪魔を払う由、此にて始めて見たり。

廿七日 朝雨午後快晴(同年四月二七日)

晨起(あさおき)雨具を用意し尻岸内村を発せんとせしが、豈図(あにはか)らんや、鎮台(ちんだい)の雨具を遺忘(いぼう)せしとは、さあらば今日は逗留(とうりゅう)いたす外あるまじと、陪従(ばいじゅう)の者評議の上其段(そのだん)鎮台へ申出で逗留と極りたり。さて雨天毎に逗留となりては村方の痛み多かるべし、是より飛脚(ひきゃく)を立て取り寄するも当所の痛みなり、併一村の痛みに比すれば軽重判然たり、彼是斟酌(かれこれしんしゃく)の上飛脚を立てたりける、さてさて僕等の失念彼等の迷惑至極気の毒なり。

午後忽(たちま)ち雲散雨止、急発靭(はつじん)し、同村冷水沢 竹(ママ)田斐三郎(西洋家なり)取り立ての瓦焼場あり、是は「ホウギョヘン」「ハンシャロ」等へよゆる由、瓦工数十人各其職に付き働き居る、始め是を見て大に驚きかかる働きにて暫時(ざんじ)の間に成功あらんと思ひへしに、去年より取り始め只今迄(ただいままで)何ゆへ遅滞なるや、然(しか)らば今日鎮台見分によりて斐三郎取繕ひかく働かせたるならん、姦吏(かんり)の所為都(しょいすべ)て如(ことごと)く此歎息(これたんそく)の至りなり。夫より十丁斗(ばかり)行きて、仮りのホウギョヘンあり、是又斐三郎取り立てと見へたり、御旗元在住高橋三平殿御次男靭負(じんぷ)と申さる方、其傍(そのかたわら)に一小芦を構へ世話致されける。御用人は銅鉄吹方心得られたる由、故に此命を蒙(こうむ)られたる事と見へたり。さて此沢広さ十五、六丁もありて地味も宜しく、尤も西北山を構へ東南開濶(かいか)墾田最上の土地に見へたり。

南部出生の者両人既に開墾いたし居る由、奇特に付き、鎮台馬上にて御褒詞(ごほうし)これあり、金百疋下さる。夫(それ)より一里余にしてムサザワという所に至る、此所又斐三郎取り立てのホウギョヘン(熔鉱炉)本場所なり。未だ半分も出来ずして漸く杭を打込み居る。今日鎮大御見分ゆへか杭を打込む声四方に達しなにか大普請(ふしん)をいたすよう見へたり、平日は定めてかくあるまじと思ひたり。其外水道堀割り等逐一(ちくいち)に見るに四百間の長さ中々容易の事にはあるまじ。

斐三郎、梯三郎、鎮台に対し申上げるには当秋までにはきっと成就(じょうじゅ)いたすべしと、是又覚束(おぼつか)なきことなり。去年春よりハンシャロヘ取りかかり、半ばにしてホウギョヘンへ移るとも少しは成功ある筈なのに、只、今頃漸く材を打込み居る次第、上を欺(あざむ)くの所為(しょい)実に悪(にく)むべし。此所も広き原にて開墾なるべき場所なり。僕是に於て非分の考をなすに、かかる無用の費をかくるより内地より百姓を招き、夫(それ)に手当等を遣わし其地を開墾せば自然人戸も多くなるべし、然る後かかるわざにかかりなば定めて易かるべきに、初めより利分のみに拘(こだわ)りなば蝦夷地の開くことにはなるまじ、人の見る所如何は知らね共僕の見る所断然如此(だんぜんこれごとく)なり。

夫より半里斗にて村あり、古武井と云う。小頭役半兵衛にて小憩、一飯を喫す。戸数纔(わずか)二十余小村なり。さて尻岸内むらより是迄は一里半余もあるべし。海岸一面の鉄沙(てっさ)幾年用ゆるとも容易に盡(つきる)まじ、上中下三品嚢(ふくろ)に入れ持来る。如此き天府(てんぷ)の地何ゆへ空しく捨置きしや、実に惜しむべし。近歳廟堂(びょうどう)(斐三郎事務所)にて色々御世話ホウギョヘン等を作り早速御吹方になる由、幸ひと云うべし。併(しか)し前文に述ぶる通り姦吏(かんり)の所為却(しょいかえ)って費のみかかるべし、憤歎(ふんたん)の至りなり。

又半里余にして根田内村に至る。同所名主三好方へ投宿、戸数七、八十、鰈鱈等の漁盛んにして場所出稼ぎする者もなく繁盛の村なり。尤も鎮台への饗応(きょうおう)箱館同前なり。且つ、風景は後はエサン山を構え前は渺々(びょうびょう)たる滄海(そうかい)、遥かに南部大畑シリヤを望み少しく旅情を慰むに足れり。<二十七日分は全文記載>

廿八日 快晴(同年四月二八日)

辰後発す。一里弱にしてエサン山を一見す。此山は数百年来の火山只今に焔々(えんえん)たり。処々にて沸騰(ふっとう)する声恰(あたか)も怒濤の来る如く、さも雄壮の風景愉快と云べし。当時は西北の山腹盛に燃しが、外は山骨のみ、遠見(とおみ)には満山の雪と見へしなり。夫より少し下り温泉あり、目の病に妙(たえ)なる由、僕徒(いたず)らに一滴掬(すく)し目へ付しが痛み甚(はなはだ)し、是即薬と云う。

嘗(こころみ)て竹田斐三郎噺(はなし)にて承るに古釜新釜と二つ(恵山登山道)ありて、古釜の上渡りては元より堅まりたる跡ゆえ危き事はなかりしが、新釜の上は未だ堅まらず、万一足を踏み込なば満身火中に入り死亡にも至ると云う。是を聞くも索然(さくぜん)たり。僕今日試しに縦横に焔々(えんえん)たる上を渡りしが、更に危なき事はなし、只(ただ)硫黄の気(け)に咽(むせ)ぶのみ、是も平生(へいぜい)なれたるものは如何なる煙のなかにも咽ばざる容子(ようす)なり、然らば斐三郎噺虚言(きょげん)なり、可笑(かしょう)。

山麓に一局あり、是官にて硫黄を製する所にて当時折角製し居る、僕窃(ひそか)に上中下の硫黄を貰い来る。其外明礬(みょうばん)も出る処ある由、僕其所に至らず、遺憾なり、さて此山麓は火山の傍(そば)ゆえか大木更になし、女石楠花(しゃくなげ)或はドウダンの類のみなり。

夫より小憩、北に向かい半里斗にして険坂(けんぱん)乗馬にて上下ならず、山中左右欝々(うつうつ)見る所なし、右坂を下り終りて村あり、椴法華村と云う、同所小頭三次郎方にて午飯を喫す。戸数二十、小村なれども鱈鮫或は鰯の類を漁し、且昆布の名産ありて宜(よろ)しき村なり、家々何れも鱈鮫を干置く事数百、是を見るも愉快。

……<以下略>……

以上、『入北記』の記述の中で、玉虫は(27日の)古武井熔鉱炉・一連の施設について、工事の遅れを指摘(秋まで成就…覚束なき事…)し、熔鉱炉建設そのものに対しても疑問を呈している。さらに、費用の面からも農地開墾を先んずべきとの提言をしている。ただ、熔鉱炉一連の工事自体についての理論的・構造的な欠陥などについての論評はない。むしろ、斐三郎が蘭学者(西洋家?)であることに対する先入観からか、「姦吏、上を欺く…実に悪(にく)むべし」と決めつけ、感情的に嫌悪しているようにも思われる。(28日の)恵山の登山道では、「斐三郎話し虚言(うそ)なり、可笑(かしょう)。」と揶揄(やゆ)もしている。

武田斐三郎の業績については当時は勿論、現在でも高い評価を受けている。しかし、入北記を見る限りでは(玉虫は)熔鉱炉を全く評価せず、また、斐三郎という人物についても酷評している。そんなことから、玉虫について若干の説明を加えることとする。

『玉虫 義』 本名誼茂 通称左太夫

文政6年(1823)~明治2年(1869)

仙台藩士。北方経綸(経営)の志士で槍術を得意とした。江戸に出て林大学頭に学ぶ。安政元年(1854)ペリーが浦賀に来航すると、憂国の思いやまず頻繁に同志と時局を論じ、堀利煕の知遇を得た。堀が箱館奉行となるとともに従臣となり箱館に移り、安政4年(1857)堀に随って蝦夷地、樺太をつぶさに巡視し『入北記』を記した。本書は奉行への報告書をもとにして、場所場所の実情を論評したもので、当時を知る重要な文献である。万延元年(1860)に新見豊前守(外国奉行)村垣範正ら遣米使節に随行しアメリカに渡り『航米目録』を残している。戊辰戦争では、奥羽列藩同盟の軍事局副頭取となり抗戦を主張するが仙台藩以下ことごとく降伏する。玉虫は仙台湾に停泊の榎本率いる旧幕府艦隊に乗船しようとするが適わず、降伏を促されたが拒否、明治2年切腹を命ぜられた。

蝦夷地開拓のためには惜しむべき人物であったといわれている。

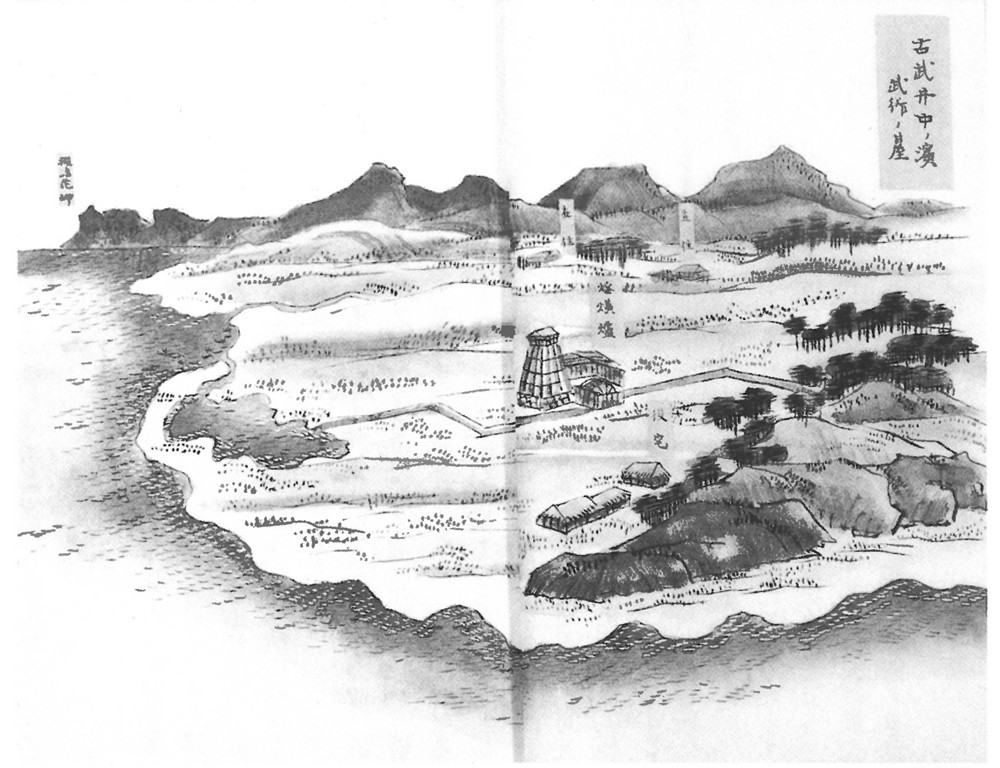

③安政4年(1857年)秋頃、白山友正函館大学教授の調べでは安政5年1月18日、幕吏、目賀田帯刀・榊原銈蔵・市川十郎らが地理調査のためこの地方を踏査している。この時目賀田帯刀が表した『延叙歴検真図』の1、尻岸内村の古武井中ノ濱(武作ノ臺)に「熔鉱炉・水車・水路、役宅・在住」がはっきりと描かれている。これは古武井熔鉱炉の形を描いた数少ない、しかも、彩色されている貴重な研究資料である。

『延叙歴検真図』 安政5年1月18日 古武井中ノ濱武作ノ臺

『延叙歴検真図』 安政6年(1859年)

嘉永6年(1853年)露国使節プチャーチンが来航し国境取決めについて提案をして来たのを機会に、その必要性を実感していた幕府は、蝦夷地御取締御用掛となった前田夏蔭の申し出を受け、安政2年(1855年)蝦夷地・北蝦夷地(樺太・サハリン)の実地検考図を作成することとした。翌3年(1856)正月、夏蔭の門人、目賀田帯刀・榊原銈蔵・市川十郎の3人がその命を受け、同年及び翌4年(1857)に亘り、蝦夷地の海岸は悉く、樺太はナツコまでを踏査した。その時、著したのが『延叙歴検真図(えぞれきけんしんず)』「北延叙歴検真図(樺太)」である。描いたのは目賀田帯刀で絵図は彩色され芸術性も高く、また1里(約4キロ)を3寸6分(約10.9センチ)に縮尺、測量は榊原金圭蔵が担当し、地図機能を備えた美的で見やすく精密なものである。尻岸内村については、日浦・尻岸内・昆布井・根田内村の集落絵図4枚、これには各村までの(箱館を起点とした)距離が書かれている。それに、前述の古武井中ノ濱(熔鉱炉)と恵山の絵図がある。

この絵図と市川十郎苦心の作「検考録」は、当時蝦夷地を知る上で分かりやすく最も詳しい地志であった。なお、延叙歴検真図は明治に入り『北海道歴検図』として書き直されている。余談になるが目賀田帯刀は、当時江戸で最も著名な絵師谷文晁の娘婿であった。

④文久2年(1862年)5月、幕府が招聘した米国の地質鉱山学士ウイリアム・ブレークとラファエル・パンペリーが、武田斐三郎、大島高任らと共に道南地方を視察している。

パンペリーがこの時記した道南地質調査記(支那蒙古日本の地質学的調査)の中にも、斐三郎・熔鉱炉についての論評があるので抜粋し記載する。

ラファエル・パンペリー『支那蒙古日本の地質学的調査』より

六月四日(一八六二年)

<…前略…>予等は馬をおり、半島の東端をなしている恵山の噴火山に向かった。これも最近爆発の硫黄噴気孔であるが何等の痕跡がない。<…中略…>日本政府は此処で硫黄発掘の大事業を起こしているが、昔時は明礬をも取ったと云う事である。<…以下略…>

六月七日(一八六二年)

根田内を去り磯づたいに古武井に着いた。

古武井に於ては、外国式の熔鉱炉を用い、海岸より採集した磁砂鉄を熔解する試験が行われていた。予等の一行中の武田氏(斐三郎)は、日本に於ける軍需工業並びに航海術等に多大の貢献を為しつつある人である。彼は目下外国の方法を真似て此処に鉄鉱を熔解する大きな熔鉱炉を造る為、政府に依嘱されているのである。斯様(かよう)な事は今日迄日本人は見たことも無いことであった。

それを武田氏は化学上和蘭(オランダ)法より以上進んだ計画或いは其説明以上のものではないが、とにかく優秀な水車に依って動かされるシリンダー・ブラストの付いた、極めて精巧な模型に依り、高さ三十呎の熔鉱炉を建設したのである。不幸にして彼の所持していた唯一の書籍には其問題に関する全ての詳細な説明が欠けていた為に、出来上がったブラストは要求していたもののほんの一端に過ぎなかった。建設に用いた煉瓦も使用に耐え得ないもの二、三百ポンド(九〇~一三六キロ)の鉄を熔解した後は失敗に帰してしまった。しかし、此の事件は日本人の企業に対する進取の気象を裏書するものである。

其の後南部公の命に依って公の領地(南部領)の優秀な磁鉄鉱より製鉱せんとして、此の実験が屡々(るる)繰り返された事を付記して置きたい。

そして二十呎より三十呎にも達する熔鉱炉(大橋・橋野の高炉)が次々に建設せられ、遂に数か月の絶えざる実験が成功を獲得したのである。

<…以下略…>

なお、一行は恵山山背泊付近の地質を調べ「珪藻土」を確認しているが、これが日本で始めての珪藻土発見報告となっているという。

〈資料〉南部の踏鞴吹(タタラ吹き)について

踏鞴とは、足で踏んで風を送る大きな『ふいご』のことである。

踏鞴吹きとは、このふいごを取り付けて鉄をつくる『窯』のことである。

または、この『窯』により『鉄』をつくることをいう。

踏鞴吹きの窯(炉)は、上質の粘土で、おおむね縦七尺(二・一メートル)横四尺(一・二メートル)高さ五尺(一・五メートル)、厚さ四寸(一二センチメートル)の直方体に造られ、左右に『ふいご』が取り付けられた。

この踏鞴吹き、一(ひと)窯を吹くのに、砂鉄 弐斗入叺(三七・五キログラム)二四〇叺(二四〇〇貫)九トンと、松炭(四〇〇〇貫)一五トンを要した。一(ひと)窯は、三日三晩吹き通しで仕上げたので、俗に三日タタラと言われていた。燃料の松炭は、ふいごから送られてくる空気(酸素)により高熱を発し、振りかけられた砂鉄を溶解する。溶けた鉄は窯底に流れ落ち排口から汲函に溜まる。この鉄がやや固まりかけたところで水溜まりに放り入れ冷却する。

こうして出来上がったものを『銑鉄』、または角鉄という。銑鉄を更に切餅形に小さく打ち直したものを『延鉄』といって、五~六〇枚で一梱(一〇貫)三七・五キログラムに結束した。

一窯からの生産量は通常(七~八〇〇貫)二・六~三トン、千貫に達すると、餅を神様に供えてお祝いをしたといわれている。

一窯を三日三晩で吹き終えれば、窯の底に鉄滓のようなものが(一〇〇貫)三七五キログラムくらい残る、これを『シナ鉄』または柔鉄といい、窯を壊し取りだし、塩を振り掛けながら打ち直すと『刃金鉄』が出来たという。

下北半島の津軽海峡に面した沿岸に砂鉄が堆積していたことや、大畑の山中に山砂鉄が埋蔵されていたことは古くから知られていた。

八戸小田八幡宮の建築、天文二十二年(一五五三)、及び盛岡城の築城、慶長年間(一五九六~一六一四)に田名部産の鉄が用いられたことが記録として残っているように、南部地方では、これらの砂鉄を用い古くから『踏鞴吹き』が行われていた。大畑町誌には、鉄吹立(踏鞴吹き)のある場所を俗に『かな山』、鉄吹立所を『銅屋』と呼んでおり、銅屋は六〇間余りの小屋を作り中間に窯を築いたこと。砂鉄を採るには、水の使える山の中腹に溝を掘り、これに水を流して頻繁に穿鑿し、まず泥土を流し重い砂鉄を沈ませ、さらに土砂をよくよく洗い砂鉄を採集したなど、当時の砂鉄吹立てのようすが詳しく記載されている。

南部領・仙台領での踏鞴吹きは、鉄は勿論、金銀銅なども含め、享保年間(一七一六~一七三五)盛んになったようである。

金・銀・銅については、佐井、脇野沢、川内など、陸奥湾地方に古くから産出し、大正初期まで操業していた。東通村誌によれば、むかし、下北半島地方には金・銀・銅・鉄の山が十九山あって、蒙古や韃靼(だったん)(いずれもモンゴール民族)との交易も行われ賑わっており、田名部の新谷平には、およそ五五〇年の昔荘麗な御殿が建てられ、欄間や納戸に金銀朱玉を鏤(ちり)ばめた美事なもので、御花御殿と呼ばれていたという。

また、冶金に必要な石灰石も、尻屋、岩屋、尻労など、尻屋岬近傍に産出し、明治十一年(一八七八)から昭和十六年(一九四一)頃まで盛んに採掘され、室蘭の富士製鉄(新日鉄室蘭)富士セメントへも送られていた。

弘前城築城を巡る話

弘前城は慶長一五年(一六一〇)に構築を始め、翌一六年には完成したが、天守閣は相当遅れて元和年間(一六一五~一六二三)に出来上がった。

これには、鉄の調達が絡んでいる。津軽藩には鉄の生産がなかったので、南部領の田名部の鉄を求めて使用した。そもそも津軽、南部両家は事情があって反目していた。従って表向きの交易はなかった。それで、津軽では海上で米と鉄の交換を密かに行った。初め、鉄一貫目(三・七五キログラム)と津軽米一斗(一五キログラム)の交換していたが、大量の需要から鉄の値段が吊り上がり、鉄一貫目と玄米三斗という一:三の交換率になってしまった。それで鉄の調達がままならなくなった津軽側は、田名部の鉄工夫に役職を与えるという一策を案じ、一三〇人の勧誘に成功した。鉄工夫達は砂鉄を船に積み込み、家族を伴い田名部を脱出し津軽の蟹田に上陸、小国山に鉄吹立所を築き、銑鉄三千貫を生産した。

このことにより弘前城の天守閣は漸く完成したという。