文禄三年正月三日、秀吉は伏見指月城の普請奉行衆六人を決定し、各大名の普請人数を決めた。さらに秀吉は、二月一日までに伏見に参着するよう諸大名に下命した。上杉景勝(うえすぎかげかつ)は秀吉から「於伏見惣拇堀普請」のため人足四〇〇〇人を、佐竹義宣(さたけよしのぶ)は人足三〇〇〇人を伏見に動員するよう下命された。『当代記』によれば、春から伏見城普請として日本の大名衆が上洛していることを記し、『太閤記』では二月初め、二五万人の普請人足が伏見に集まったとされている。しかし、実際は、『当代記』所収の「伏見普請役之帳」によれば文禄三年に普請を課されたのは、大部分が東国の大名らであった。

奥羽の大名の中で、この伏見指月城の普請にかかわったのは秋田実季だけであった。実季は、文禄三年に敦賀(つるが)城主大谷吉継(おおたによしつぐ)の家臣と考えられる高橋次郎兵衛に「橋板」八二〇間を渡し、十一月五日付で秀吉からこの「橋板」運上に対する礼状の朱印状を受け取っている。この「橋板」は、宇治川を挟んで伏見指月城の対岸にある向島に渡るための橋の用材であった。

これより先、秋田実季は、文禄元年十一月八日に秀吉から、朝鮮出兵用の軍船である大安宅船(おおあたけぶね)の用材運上を命じられている(秋田家文書)。また、翌文禄二年四月十日に秋田氏は、秀吉から下命された材木のほかに自分自身の材木の廻漕を敦賀の豪商道川(どうのかわ)三郎右衛門に命じており、秋田氏は敦賀の道川氏と材木売却をめぐって関係を持っていた。翌文禄三年六月十七日の秀吉朱印状によれば、「淀船(よどぶね)材木」つまり淀川を運行する淀船建造用の材木を賦課されている。

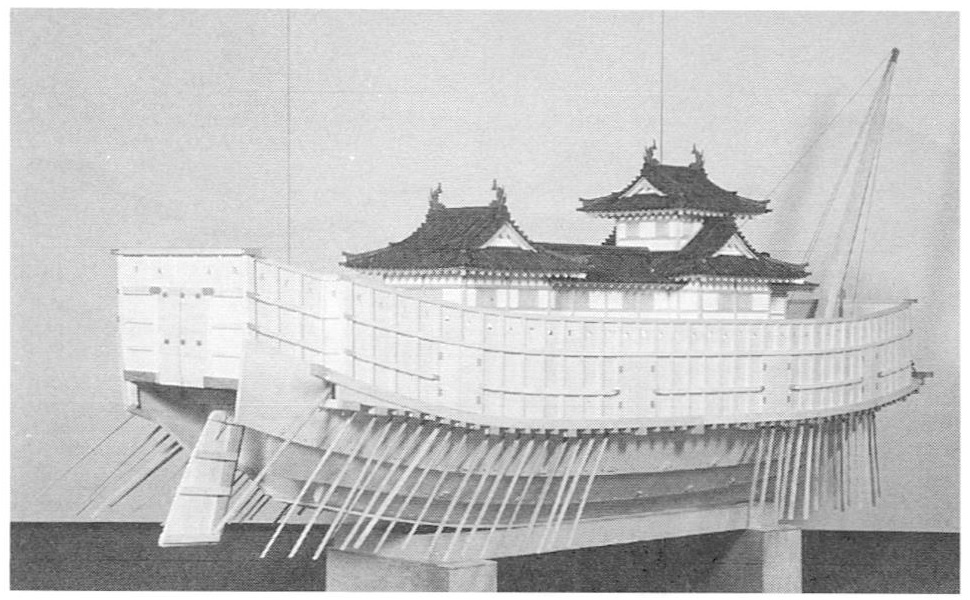

図28.安宅船復元模型

秋田氏は、すでに伏見城普請の材木を廻漕する以前の名護屋参陣中に材木の献上を命じられていた。実季は、伏見城の普請役を免除される代わりに、その用材である杉板を豊臣政権から賦課されていたのであり、これは伏見城の普請役に代替する役儀として材木調達を命じられたものであった。秀吉は奥羽仕置と同時に秋田領の杉に目をつけ、それを朝鮮出兵や政権の中枢である伏見城の普請・作事に利用しようとしており、秋田の杉板は豊臣政権を支える一大要素として位置づけられていたのであった。