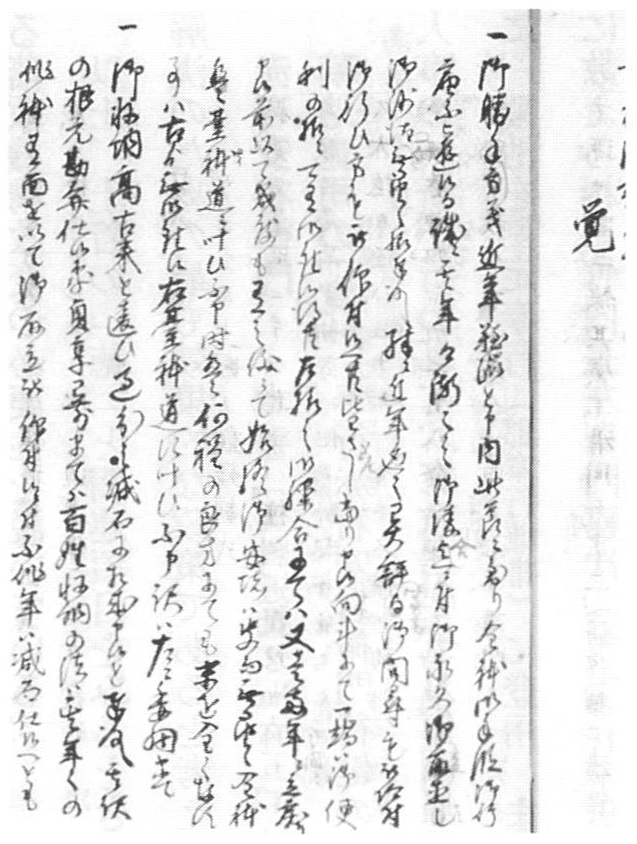

図154.赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」

目録を見る 精細画像で見る

さて、本書の藩政への影響であるが、用人である牧野が赤石・菊池の「尊兄」として扱われ、「心友」の間柄であった(「喫茗雑話」『伝類』)ことや、寛政三年に赤石・菊池がそれぞれ郡奉行・勘定奉行に登用されたことから、藩政への影響が大きかったと考えられ、また実際に寛政二年十月と同四年の土着令にも結実している。同十年五月に土着廃止令が出されるが、それに伴ってこの三人が御役御免を命じられたのは、このことを端的に物語っている。以下、いわゆる寛政改革の理論的根拠となった本書の内容をみていこう。

① 藩士土着の必要性

本書では、卯年(天明三年)以来の困窮がいまだに尾を引いているうえに、その困窮が家中にばかり現れているという矛盾がみられる。そしてこの近年の状況を二、三年も差し置けば取り返しがつかなくなるという危機感から、「国家御永久之御手段」を立てなければならないとし、このため、「入りを計りて出を制する事」を基調として、「大省(たいせい)之法」を立てるべきとする。そしてこの「大省之法」を成し遂げるために取り除くべき三つの弊害があるとしている。(1)定免制(じょうめんせい)、(2)両都(江戸・上方)銀主への藩財政の依存、(3)藩士の奢侈的生活、の三弊害である。そしてそれを解決するために土着が必要だとする論理を展開する。

(1)の定免制は次の三点で弊害とする。一つ目は、定免によって百姓の取り分が増えた場合、奢りの風俗が生じ、ついには年賦質入れが始まり、結果として「国家の根」である百姓の困窮を導くという点。二つ目は、定免が「御仁政」であっても、百姓は年数を経るにしたがい、その仁政を忘れ、少しの不作であっても大きく申し出て検見(けみ)を受けようとし、役人もまた後役(あとやく)になりしだい状況がわからず、それを認める傾向にある点。つまり、百姓不正による検見引を導くという点であり、現在はそれが最も甚だしいとする。三つ目は定免制採用(貞享年間)以来すでに百年を経ており、田位が変化してきている。この間、上田が下田になった場合は位下げの申し立てがあるが、逆に下田が上田になったときは位上げの申し立てがない。百姓にとってそれは当然のことであり、この結果、天明三年(一七八三)よりこのかた、すでに実際より五万石ほども収納高が減少したとしている。

結局のところ、検見取に復せよということであるが、この意見は、先述の毛内宜応の意見と食い違いをみせている。それは、天明六、七年の豊作によって世上が回復してきたにもかかわらず、家中のみいまだに難儀しているという状況認識から来ている。つまり、藩財政の窮乏によって扶持米が天明六年には一〇〇石につき四五俵渡しになる一方で、年貢諸役免除の優遇策や土地の混雑に応じた隠田畑等も手伝って、百姓は着々と生産を回復していたのであり、また人口不足から諸職人や日雇取(ひようどり)、仮子の賃金も上昇し、それに伴って商売も活発化しているとしている。したがって、この段階で検見制を打ち出したのは、土地把握による年貢増収を目指したものと考えることができる。後述のように、寛政二年(一七九〇)十月、土着令と同時に凶作の備えとして百姓に対して高一〇石につき米三斗分、籾五斗ずつを組ごとに貯蓄するように命じている(いわゆる「十石三斗米」の復活)。この備荒貯蓄は、裏を返せば農民生産力の回復を背景としたものであったわけである。したがってこの点において、宜応が三民の困窮打開を土着の徳としたのとは、おのずから土着の持つ意味が異なっている。赤石・菊池が意見書をまとめる段階で牧野・大道寺と相談したときに、菊池が、まず最初は在方の有力な者に、開発分を所有地とする触れを出して随分と廃田開発をさせ、その上で家中諸士にも開発させるべきと述べたとされるのは、土着が単に廃田開発を目的としたものでないことを物語っている。

(2)は、江戸や大坂の商人からの借財によって当座をしのいでいるという点である。借り入れが多いために、利息に利息を重ねていく状況となっており、これでは元金を返していくこともできず、ますます藩財政は困窮していく。つまり、この結果、年貢収納等は利息を払うためだけのものとなり、財政基盤は破綻し、また計画的な財政措置ができなくなることから、「国家御永久之御手段」を立てるのに支障となるとしている。そこで、両都銀主に対して、借金のうち多少なりとも一〇年間の返済の「休年」を申し渡し、余裕が生じたら徐々に返済すべきとしている。この借金休年案はそれ自体として完結性を持つものであり、土着策展開のための布石としてとらえられるものである。なお、この意見は、実際に現実化しており、借財の三ヵ年間休年を両都銀主に対して申し出ている(「老譚」『記類』)。

(3)は、藩士が素朴を忘れ、無用の出費が多くなり、それにつれて役職に専念することもなく、因循姑息(いんじゅんこそく)になっている現状を指摘している。この状況が続くと、領主階級の階級的結束が崩れると同時に、それが三民にも及ぶことによって世上は頽廃(たいはい)し、「奸智奸曲」「利欲」「賄賂」「依怙贔屓(えこひいき)」「讒諛(ざんゆ)」がはびこり、国家としてのまとまりを欠くことから、「国家御永久之御手段」が立てられなくなるのだと主張している。

さて、以上三点が赤石・菊池らが国家再建・国家永久のための桎梏(しっこく)となっているとしている点であるが、これが除かれない場合には、予想を越えた凶歳(きょうさい)や兵乱など、万一の変難に見舞われた時には何ら対応ができない状況に陥るとし、寛政元年の松前騒擾を取り上げてその危機意識をあおっている。そこで「九年之貯なきを国危しといふ、三年之貯なきハ国非其国」という古語を引き、「入りを計りて出を制する事」を基本とする「大省之法」によって、しだいに回復してきた農村状況と、「素餐遊食(そさんゆうしょく)」化した藩士に対応していくべきとしている。そして、その「大省之法」を実現するには藩士を土着させる以外にないというのである。

② 藩士土着の内容

菊池・赤石の土着に関する記載は、土着の「益分」、土着の方法・手順、関連事項の三つに大別される。

土着の「益分」については、藩政全般にかかわるものが一一ヵ条、藩士にかかわるものが五ヵ条挙げられている。藩政にかかわるものは、毛内宜応の意見書とほぼ共通しており、荒田開発・帰農等による藩庫増収、軍役確保、物価高騰の抑制、奢侈矯正、治安警察等が挙げられている。特に注目されるのは、在方役人・庄屋・五人組等の関係において、彼らを指揮監督することができ、「好悪・依怙贔屓」をやめさせることができるとした点である。これは、土着による農村への依存の強化を意味し、それによって、年貢集取の強化とともに、農政機構の弛緩を是正する意図があったものと考えられる。この意図は、藩士の「益分」において、より明確に示されており、百姓から直接に年貢を取ることができる体制になるのであるから「万事自由」であり、また田地の手入れや稲の生育状況をすぐそばでみることができるのであるから、検見等の時の百姓の「奸計」をやめさせることができるとしている。

この意味するところは、百姓の余剰分を不正としてとらえ、それを限界まで集取するということである。藩士を村ごとに適宜割り付けるという形態をとらず、知行地に在宅させることにした理由もここにあった。つまり、土着の「益分」とは、藩士が知行地においてその支配権を十全に発揮できる体制の確立と、年貢諸役の集取強化によって「入りを計りて出を制する」理が実現しうるとしたわけである。この点において藩士土着策は、極めて強固な農村支配を目指したものとすることができる。

次に、土着の方法・手順であるが、「御仕向大都目録」として、(1)二五〇石以下御目見以上の藩士に土着を仰せ付けること、(2)土着を割り当てられた村の百姓からじかに年貢を徴収するよう仰せ付けること、(3)当分は百姓家を借りて住居するよう仰せ付けること、(4)家中の引き移りは三ヵ月くらいの内に済ますこと、(5)引き移りの時は、百石につき人足五人・馬三匹くらいずつ割り付けるよう仰せ付けること、(6)土着に当たっての手当として百石につき一貫目くらい下付すること、の六ヵ条を挙げている。これらは、藩士土着策にかかわる寛政四年令において、多少の違いはみせながらも基本的にはほぼ同様の趣旨で布達されることになる。

さて、菊池・赤石によれば、その規模は一二〇〇人くらい、土着させる村数は百ヵ村余りとして、大郷は三、四人くらい、小郷は一、二人くらいになるとしている。したがって、数人の藩士による年貢諸役の直収納が一つの村において展開することになるが、この年貢徴収権の強大化によって村落自体が立ちゆかなくなる可能性もあることから、百石につき百姓を二人くらいずつ割り当てることとし、土着藩士の手作り部分を見込んで、給与する知行高は本来の半分にするべきとしている。この「半知」の措置は、後に各自の開発地を知行高に加えることを前提にしていると考えられるのであるが、いわゆる借り上げと違い、減禄を意味するところから、問題を含むことになる。結局寛政四年令では、年貢徴収率を生産高の六割(六ツ物成)から四割(四ツ物成)にすることで落ち着いている。

ところで、この六ヵ条のなかで注意するべきは、土着対象者を明確に限定したことであろう。加えて、これと同時に、御目見以下の一六九五人ほどを、やむをえない者を除いてことごとく「半知」にして勤務を解き、在方で荒田開発に従事させよとしている。さらに、村に「手引・近付」もなくそれができない場合は、土着藩士の家来や在方の「仮子・若勢(わかぜ)」となって農業に粉骨を尽くさせるべきとしている。当時の人不足を背景として、御目見以下を「片付」けることによって「大省之法」の一端を担わせると同時に、彼らを開発主体としているのである。したがって、二五〇石以上、二五〇石以下御目見以上、御目見以下という階層を土着によって形成し、これを専ら御目見以下の労働力によって支えようとしたことになる。換言すれば、上級家臣による下級家臣への負担転嫁ということになる。なお、これら階層設定の背景に、藩政初期において弘前藩が田畑の開発にかかわって家臣を取り立てた、いわゆる「小知行派立(こちぎょうはだち)」が念頭にあったことは、想像に難くない。

次に、土着制施行に当たっての関連事項であるが、(1)知行割・百姓割・人足馬割と城下から知行地(土着地・在宅地)までの遠近の関係、(2)弘前城下割、(3)役屋敷・在府長屋=勤番、の三つの観点から示されている。特に(3)は、藩士の存在意義の一つである勤番についてであり、注意を要する問題であった。藩政機構の改変では「勘定所・郡所・町奉行所一所ニ可致事」とされた。勘定所と郡所の一体化は、藩士の再生産が知行地在宅による地方(じかた)知行=年貢直収納形態をとるために、地方割および農民支配と密接に関係するからであり、これに町奉行所が絡むのは、藩士土着によってこれまでの城下町の在り方が大きく変わるからである。菊池・赤石が勘定・郡奉行を兼帯したことにもみられるように、藩士土着策は総合的な政策であったわけである。