この時期行われた普請役には、天和三年(一六八三)に他の東北・中部の四大名とともに命じられた日光東照宮・本坊の修復手伝がある。これはこの年四月・五月に発生した大地震被害の復旧工事であった。津軽家に課せられた役高は三万石であり、領知高より一万六〇〇〇石分減高されている(以下、この工事については「天和三年就日光御修復被仰渡覚帳」弘図八による)。七月二十九日から普請が開始され、津軽家が担当したのは、奥社宝塔の取り替えに人足が立ち会うことや、地形下がりの箇所の修復、さらに各所の石垣・敷石・石矢来その他の修復などであった。その後、八月十日に指定の普請場所以外に「御奉公」として、修学院惣廻石垣の崩れの修復も命じられている。九月朔日にまたも発生した地震で再び石垣が崩れるなどの被害を被ったが、再び普請を再開し、十月に分担分の石垣が完成し、二十二日に全体の普請が完成した。この手伝普請では、惣奉行津軽政朝(つがるまさとも)以下の家臣が普請現場へ赴いて工事に当たっている。

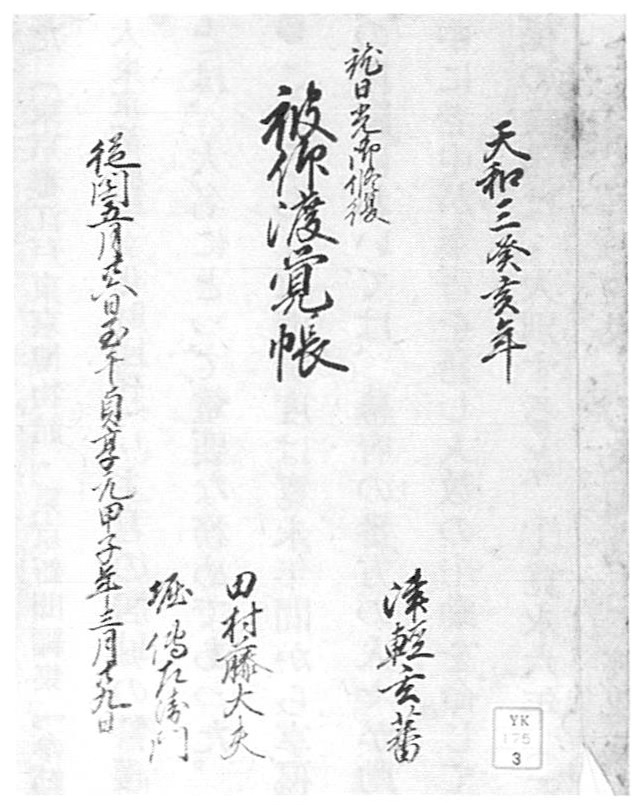

図50.天和三年就日光御修復被仰渡覚帳

目録を見る 精細画像で見る

翌年、藩主津軽信政は、国元に下向する時期が早められ、さらに翌年の参勤時期を六月に伸ばすことも許された。その理由は手伝普請とその前年に越後高田領検地を務めたためとされる。多少時代が下るが、宝永・正徳期(一七〇三~一七一五)には、手伝普請など比較的大きな課役負担をした大名に対し、幕府が通常の参勤時期を遅らせて、大名への負担を軽減していた(千葉一大「参勤交代制と大名課役―盛岡南部家を例に―」『地方史研究』二七三)。津軽家における寛文蝦夷蜂起直後の事例(資料近世1No.八三七)や、天和期のこの事例なども、それに相当すると考えられ、これはまた手伝いの負担の大きさを示すものであるともいえよう。

江戸に参府した大名に対して、幕府は家格・石高に合わせて務めを課した。その最も基本的なものは儀礼のたびに江戸城に登城し、将軍へ挨拶することであった。このほかには、幕府役職の任命(ほぼ譜代大名に限られる)、江戸城各門の警備(門番)、江戸城や幕府施設などの防火(火消・火之番)、寛永寺(かんえいじ)・増上寺(ぞうじょうじ)などで将軍家の法事が執行される時の予参(よさん)や道中筋の警備などが課せられた。登城や役職以外の勤めには大名本人が出ないで済むものも多く、病気等を理由として名代を出す大名もあった(東京都江戸東京博物館・東京新聞編集『参勤交代―巨大都市江戸の成り立ち―』一九九七年 東京都江戸東京博物館・財団法人東京都歴史文化財団刊)。主君の居城の警護や勤番は家臣の義務であり、その意味からも、門番や防火に当たることは、大名にとって重要な務めであった。

このうち、火消制度は寛永年間から享保年間(一七一六~三六)にかけて徐々に整備されていったが、整備途上の段階においては、幕府の番方の人々が動員される一方で、参勤交代で江戸に参府した大名に対して、火事の最中に老中が奉書を発し人数の出動を命じていた。これを奉書火消と呼んでいる。一方、整備された大名の消防関係の役務は、大別すると、①寛永六年(一六二九)にその嚆矢(こうし)がみられ、人数や組数を変化させながら慶安二年(一六四九)の三隊一〇家編成まで確認できる(狭義の)大名火消、②明暦二年(一六五六)に開始され、幾多の改組を経て、正徳六年(一七一六)には大手組(おおてぐみ)・桜田組(さくらだぐみ)の二組に編成され、火事の際に大手門・桜田門に集合して防火に当たる役目を担った方角火消(なお、増援として奉書火消も併用された)、③江戸城や寛永寺・増上寺、米蔵や材木蔵といった幕府の主要施設の防火に当たる所々火消(火之番)、④自衛的消防組織である近所火消(自分火消・三町火消)があった。このうち、幕府が大名に命じる課役で、幕末期まで制度が存続した火之番・方角火消のいずれも、延焼を防ぐことに主眼があり、専ら初期消火に当たった(池上彰彦「江戸火消制度の成立と展開」『江戸町人の研究』五 一九七八年 吉川弘文館刊、針谷武志「軍都としての江戸とその終焉―参勤交代制と江戸勤番―」『関東近世史研究』四二、『新編 千代田区史』通史編 一九九八年 東京都千代田区刊)。

津軽家に対しては延宝六年(一六七八)正月、本郷・小石川近辺が火事の際、駿河台・猿楽町に出動して火を防ぐことが命じられた(同年二月二十八日免除)。元禄三年(一六九〇)正月、本所火之番を初めて命じられ、元禄十六年(一七〇三)・宝永二年(一七〇五)の両度に本所(ほんじょ)材木蔵火の番を命じられた以外は、宝永六年(一七〇九)まで隔年で本所火消役を命じられた。これは元禄元年(一六八八)七月に神田小川町にあった上屋敷が本所二ツ目に移動を命じられたことにより、その近辺の火消を担うよう命じられたものであろう。

勅使や公家衆の饗応役(きょうおうやく)も大名の役の一つである。一般に幕府へ派遺される勅使には毎年恒例の年頭勅使の他、さまざまな慶弔の際、臨時に派遺される勅使がある。うち、年頭と将軍宣下の勅使は必ず武家伝奏が務め、その他は随時上級公家がその任に当たっている。勅使には院使や堂上公家(どうじょうくげ)・地下人(ぢげにん)など多数が随行していた。また将軍年忌などには法親王が下向する場合もあった。これらのうち、勅使・院使や五摂家・親王らの江戸滞在中の接待を取り仕切るのが、御馳走人である(平井誠二「江戸時代における年頭勅使の関東下向」『大倉山論集』二三)。御馳走人は、勅使が四、五万石、法皇使は二、三万石くらいの大名が務め、五摂家・親王の参向時には、五万石級の大名がその任に当たったという(「柳営秘鑑」五『古事類苑 官位部三』)。多少の差はあるが、いずれも津軽家クラスの大名がその任に当たってもなんら不都合はないと考えられる。

津軽信政はこの時期、御馳走人を四度務めている。このうち、貞享三年(一六八六)上野での法事に下向した昆沙門堂門跡公弁法親王(びしゃもんどうもんぜきこうべんほっしんのう)の饗応役は、先代藩主信義夫人慶林院が死去したため免除され、代役の大名と交代している。天和二年(一六八二)、法事執行のために下向した青蓮院宮尊証法親王(しょうれんいんのみやそんしょうほっしんのう)の饗応役を命じられた津軽家は、高家(こうけ)(幕府の儀式典礼を司る人々)吉良義央(きらよしなか)から、「公家衆御馳走所被差置人数諸道具覚」として、五万石以上の衆が差し出すべき人数や武器の品揃えを記した覚書を受領した。これはあくまでも目安の域を出るものではないが、饗応役のような役でも、軍役に類した一定の基準が示されていたことがわかる。