しかしながら、田沼政権期の蝦夷地調査によってロシアの南下の実態が明らかとなり、幕府が蝦夷地を対外関係の中でとらえるようになったことの意味は大きかった。定信の非開拓論は、こうした状況を踏まえて、蝦夷地を不毛の地にしておくことの方が対ロ関係上有効だとの判断からきたものであり、ロシアの南下に対して、どのような防備体制を敷くかという対外的軍事的な側面に力点が置かれた非開拓論であった。このことは、幕府の認識の中に、松前藩の個別的対応を越えて幕府が直接的・全体的に乗り出し、諸藩に軍役の発動を指示しなければならない事態が現実味を帯びて想定されていたことをうかがわせる。

このような、蝦夷地をめぐるロシアの重圧が高まるなか、定信政権誕生から間もない寛政元年(一七八九)、アイヌがロシアと連携して起こしたとの風聞が流れた「クナシリ・メナシの戦い」が勃発した。寛文九年(一六六九)のシャクシャインの戦いから一二〇年を経て、幕府は再び津軽弘前・盛岡両藩に対し、松前藩から救援依頼がありしだい出兵するようにとの命を下した。

この戦いは、寛政元年五月、飛騨屋久兵衛の請け負っていたクナシリ場所と、その対岸にあるキイタップ場所内のメナシ地方(現国後島(くなしりとう)と標津郡標津町(しべつぐんしべつちょう)・目梨郡羅臼町(めなしぐんらうすちょう)付近)のアイヌが、飛騨屋の不当・過酷な労働強制と、日本人出稼ぎ者の横暴に対して決起した事件である。クナシリ惣乙名(そうおとな)サンキチの弟マメキリやクナシリ乙名ツキノエの子セッパヤに導かれたクナシリのアイヌ四一人、メナシのアイヌ八九人、計一三〇人が蜂起し、当時「蝦夷騒動(えぞそうどう)」と呼ばれた。

アイヌらは、まずクナシリのトマリにある飛騨屋のクナシリ場所経営の中心施設、運上屋(うんじょうや)の襲撃を皮切りに、フルカマフなどの番屋を、そして対岸のメナシ地方ではシベツ・チウルイなどを襲撃した。この蜂起によって、クナシリで二二人、メナシで四九人の計七一人の和人が殺害された。多くは飛騨屋によって現地の運上屋や番屋に派遣された支配人・通詞・番人といった出稼ぎ者であったが、飛騨屋手船の大通丸の船乗りのほか松前藩の足軽一人も含まれていた。殺害された者のなかには、津軽領三人、南部領下北出身者が四〇人も含まれていた。下北では特に大畑(現下北郡大畑町)出身者が二七人を占め、襲撃対象が飛騨屋に店を構えていた南部大畑の出身者に照準が当てられていたとされている。

この事件へのロシアの関与については、その後の調査で単なる風聞だったことが判明するが、ロシアに対する対外緊張感の高まりは、事件発生の原因となった飛騨屋個人への不正究明にとどまらず、松前藩の蝦夷地支配の在り方の再検討を迫るものであった。

その最初の具体的な表れが、事件後の寛政三年(一七九一)から翌年に行われた蝦夷地調査と、それに伴うアツケシ場所や、ソウヤ・イシカリ場所などでの「御救交易(おすくいこうえき)」であった。これは、幕府がアイヌに対して「御仁恵」を与えるという趣旨から、その交易を正しく行い、アイヌの信頼を得ようとするものであった。最上徳内らがこのために派遣されている。

ところが、寛政四年九月、エカテリーナ二世の命を受けたロシア使節ラクスマンがネモロ(現北海道根室市)に来航し、通商を求めてきたことから、定信政権は、北国郡代(ほっこくぐんだい)を設置する構想を推進していくこととなる。それは、松前藩に従来どおり蝦夷地の支配を任せておくとしても、琉球に対する薩摩藩や朝鮮に対する対馬藩のそれに比べるといかにも弱小であり、何らかの補強が必要であるとの、定信の危機意識から発議された構想であった。ラクスマンのネモロ来航はその審議の最中の出来事であり、危機意識を募らせた定信は、北国郡代もしくは奉行を北奥に設置するという方針を年内にまとめ、翌年一月に幕府の方針として正式決定をした。

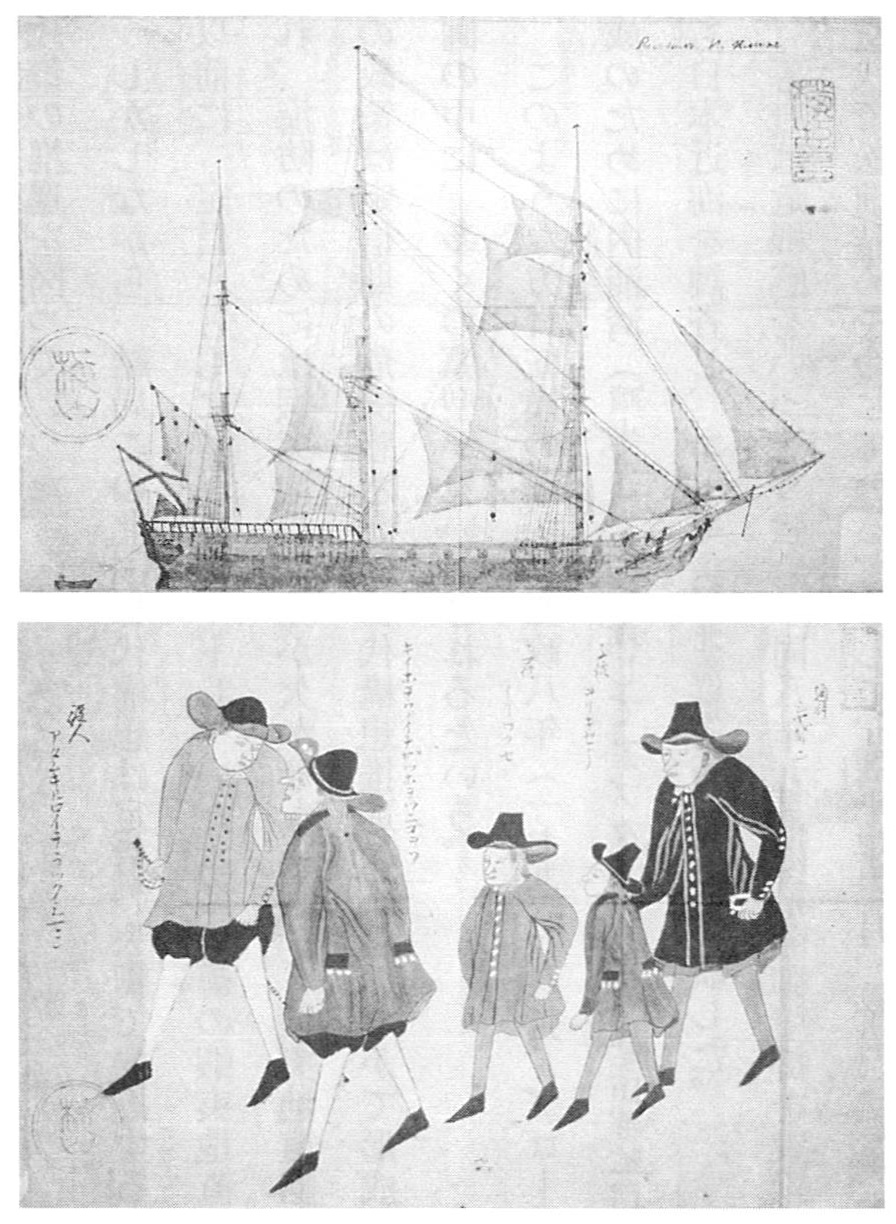

図150.ロシア船図(上)とラクスマン一行の図(下)

郡代の設置場所とその経費を賄うための直轄地は、松前の対岸にある下北半島やむつ湾沿岸地域が候補地として挙げられている。特に青森もしくは三厩が候補地として挙げられ、津軽領・南部領のうち三〇〇〇~四〇〇〇石の村替えが同時に企図されていた。そして、この具体化は実際に幕府による調査を必要としたことから、ラクスマン応接のために松前に派遣した目付石川将監(いしかわしょうげん)・村上大学(むらかみだいがく)に、その帰りに実地見聞を行わせている。津軽弘前・盛岡両藩は村替え反対の意向を示すが、幕府は家格上昇を条件に両者の対抗意識をあおりながら政策の推進を図っていった。

しかしながら、結局この北国郡代構想は定信の失脚で挫折することになった。その政策は引き継がれず、これ以前に、定信とともに幕閣をリードしていた本多忠籌(ほんだただかず)の蝦夷地直轄化による開発論が次の松平信明(のぶはる)政権で採用され、海防のためには蝦夷地の開発が欠かせないという蝦夷地直轄化政策に帰結していくことになる。ただし、この政策は定信期の危機感と北国郡代構想推進の議論のなかで形成されてきたものであり、定信の蝦夷地支配の計画の中に、多くの原型が見いだされるという。

このような方針転換のなか、寛政八年(一七九六)八月、ブロートン指揮のイギリス船プロビデンス号が海図作成のために内浦(うちうら)湾(噴火湾)を調査してアブタ(現北海道虻田郡虻田町)に上陸した。ブロートンはまた翌年十月にも日本近海を調査し、ヱトモ(現北海道室蘭市)に来航した。

幕府は危機感をいっそう強め、同八年九月に松前御用掛を設置。翌九年十月には津軽弘前・盛岡両藩に対して、交代で松前詰めを命じている。そして、翌十年三月、幕府は蝦夷地直轄を射程に入れた蝦夷地調査隊を派遣した。番所の設置場所や開発可能地などの調査を任務としたものであるが、このとき択捉島に渡った近藤重蔵(こんどうじゅうぞう)らの一行が「大日本恵登呂府 寛政十年戊午七月」と書いた標柱を立てたのは有名である。

こうして寛政十一年一月、幕府は東蝦夷地を七年間の「当分御用地」として松前藩からの「仮上知(かりあげち)」を行って蝦夷地直轄化の第一歩を踏み出し、享和二年(一八〇二)二月には蝦夷地奉行(えぞちぶぎょう)(同年五月箱館奉行と改称)を置いて、七月、東蝦夷地を永久上知とした。さらに、文化元年(一八〇四)九月、ロシア使節レザノフの来航と、翌年の幕府による要請拒否、翌三~四年のロシアによるカラフト・択捉島の日本施設の襲撃事件などの一連の事件を背景として、文化四年三月、幕府は松前および西蝦夷地をも上知して松前地・蝦夷地全域を直轄地とし、松前藩を陸奥梁川(やながわ)(現福島県伊達郡梁川町)九〇〇〇石に転封した。奉行所も箱館から松前に移し、松前奉行としている。この時期の津軽弘前藩への派兵要請と内容については本章第三節一で述べる。

その後、対ロシア関係ではゴローニン事件(一八一一~一八一三)の解決によって一時緊張が緩和し、さらにナポレオン戦争によってロシアがヨーロッパへの兵力転進を行ったことから、文政四年(一八二一)再び松前藩が復領となった。これ以降については本章第三節三で取り上げることとする。