ここでは、津軽家と公家社会との接触について触れることにしたい。

近世初頭に津軽家と関係のあった公家として、参議西洞院時慶(にしのとういんときよし)・少納言時直親子が挙げられる。西洞院親子と津軽家との関係については、時慶の日記である「時慶卿記(ときよしきょうき)」とその紙背文書(しはいもんじょ)から多くの津軽家関係記事が見いだされたことで明らかになった。

西洞院家と津軽家がどのようなきっかけで関係を持つようになったか。この点は明らかではない。西洞院家は名門ではないが、時慶自身は公家間に広い人脈を有し、大名との交渉も多かった。さらに時慶は慶長五年(一六〇〇)参議に任じられており、朝儀(ちょうぎ)に参画する機会も多かったものと推察される。朝廷における実務型官僚といった性格が強かったであろう。津軽氏にとって、西洞院親子の役割は、政治の中心地であった上方(京・伏見)で、関ヶ原の戦い直後の流動的な政治情勢の中、それを見誤らずに正確な情報を津軽家に与え、朝廷・公家、そして当時「公儀」としての地位を固めつつあった徳川家康への機敏な対処法を「指南」し、助力を与えるものではなかったかと推測される。「時慶卿記」から津軽家に関する記述が消えるのは慶長十一年(一六〇六)以降である。これは政治の舞台が上方から江戸・駿府(家康は慶長十二年に駿府へ移る)へと移行したことによる。つまり朝廷や公家への政治的工作が不必要となった時点において、津軽家が西洞院家との関係を維持せずとも良くなったからではないかと考えられる(津軽・西洞院両家の関係については、長谷川成一『弘前の文化財 津軽藩初期文書集成』一九九八年 弘前市教育委員会刊、同前掲「文禄・慶長期津軽氏の復元的考察」によった。)

津軽家と公家との関係で想起されるのが五摂家の筆頭とされる近衛(このえ)家との関係である(津軽家と近衛家の関係を検討した研究として、久保貴子「『基煕公記』にみえる公家と大名―公武関係・研究の基礎作業」、瀧澤武雄編『論集中近世の史料と方法』一九九一年 東京堂出版刊 がある)。後世の官撰史書である「津軽一統志」では、文禄二年(一五九三)に、上洛した津軽為信が、中絶していた「本末ノ訪問」のために近衛家に参殿し、数日滞留して「互ノ積欝」を散じ、さらに近衛家の牡丹丸の紋所を用いることを許され、それまで用いていた桔梗紋から改めたという記事がみられるが(資料近世1No.五五)、確実な同時代史料で両家の関係が判明するのは、近衛信尹(このえのぶただ)の日記「三藐院記(さんみゃくいんき)」慶長六年(一六〇一)四月十三日条が最初である。

後段に、津軽為信が近衛信尹に鴨と海参(いりこ)(煎海鼠。海鼠(なまこ)の腸を取り去り、ゆでて干したもの)、干蕨(ほしわらび)等を献上した記事がみえる。恐らくこの前後から幕藩体制下における両家の交流は継続してきたと考えられる。

近衛家は津軽家の「宗家」とされ、系図の上においても、「寛永諸家系図伝」編纂の際、幕府から系図の提出を求められた津軽信義が近衛家に対して津軽家系図への認証を求め(資料近世1No.六二九)、当時の近衛家当主である近衛信尋(のぶひろ)から、系図が「龍山」すなわち近衛前久(さきひさ)の筆跡であり、祖先の政信は近衛尚通(ひさみち)の猶子(ゆうし)(兄弟・親戚・他人の子を養って自分の子としたもの。名義だけのものと世継とするものとがあり、この場合は名義上のもの)であると認められた(同前No.六三四)。

このような両家の関係をより端的に示すのが、「系図道中」と呼ばれる儀式である。これは、津軽家が自家の系図を京都の近衛家へ行列を組んで運搬し、当主より証判を獲得するもので、津軽家にとってはたいへん重要な事業であった。たとえば、近衛家の家司が日々記録した公的な用務日誌である「近衛家雑事日記(このえけざつじにっき)」(財団法人陽明文庫蔵、年報『市史ひろさき』四~九)享保十二年五月末から九月にかけての記事中には、津軽家から系図を持参した使者が京都に遣わされ、津軽家の系図へ藩主の名前を近衛家の当主が書き入れる儀式と、それに関連する出来事が記されている(長谷川成一「陽明文庫蔵『近衛家雑事日記』(1)」年報『市史ひろさき』四)。津軽家にとってこの手続きは、天皇家を除くと国内で最も華麗な系譜を誇り、かつさん然と輝く近衛家につながることになり、領内に残存する浪岡北畠家の子孫や、津軽の伐(き)り取りに当たって戦った南部家の家臣などを凌駕(りょうが)することができ、領内でも抜きんでた血を継承する支配者たりえたのであり、領内統治の正当性・正統性を主張する上で不可欠な行為なのであった(長谷川成一「近世東北大名の自己認識―北奥と南奥の比較から―」渡辺信夫編『東北の歴史 再発見』一九九七年 河出書房新社刊)。

津軽家と近衛家の関係でも、「御手伝」に当たる「合力(ごうりき)」が行われている。宝永元年(一七〇四)、「家門譜代」の由緒から基熈(もとひろ)の隠居領分という名目で、以後一〇〇〇石分を献上することになった(資料近世1No.八九三 宝永元年六月二十一日条)。この一〇〇〇石分は金子に換算され、実際には金三〇〇両が年々「合力金」(「助力金」とも)として近衛家に献上されていた(長谷川成一校訂『御用格(寛政本)』上 一九九一年 弘前市教育委員会刊)。献上は一括の場合もあったようであるが、基本的に盆前と年の暮れに行っている。基熈没後も「合力金」の援助は続くが、元文年間に入ると徐々に支払金の工面と延引に関する文言が「近衛家雑事日記」にみえ出し、翌年払いや額を細分化しての献上が目立つようになってくる。さらに一定期間の減額やその年のみの減額が行われるようになる。安永四年(一七七五)には甲州川々普請の手伝いを命じられた津軽家は、「御金御手伝」の費用を捻出するために、「合力」を行っていた近衛家は五ヵ年間の半減、醍醐(だいご)家は三分の二の減額を行っている(長谷川前掲「北方辺境藩研究序説―津軽藩に課せられた公役の分析を中心に―」)。このように「合力」についても困難な藩財政の影響が投影されている(近衛家への「合力」については、瀧本壽史「陽明文庫蔵『近衛家雑事日記』(2)」年報『市史ひろさき』五によった)。

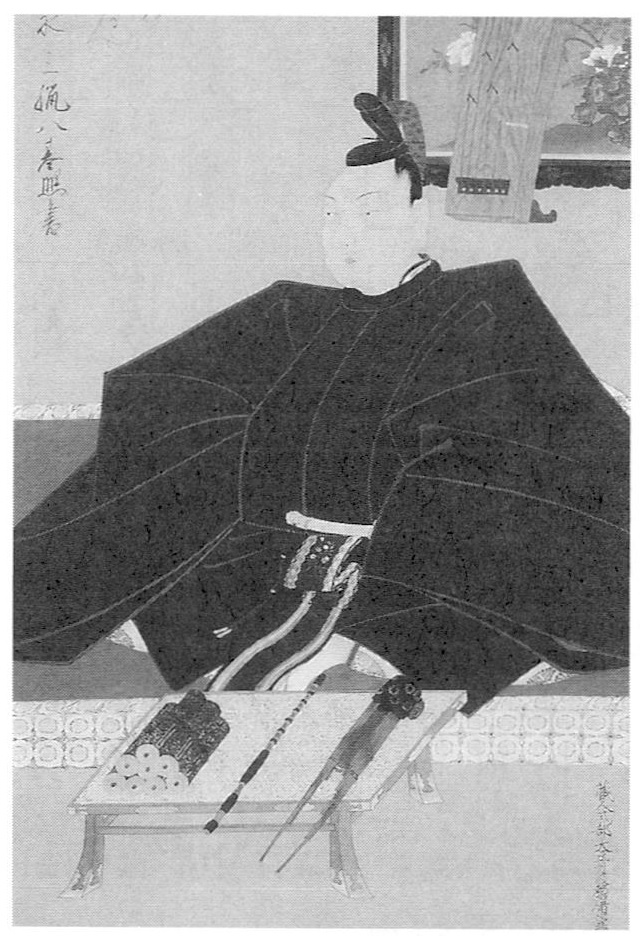

図54.近衛基熈画像

合力金はこの後も凶作などによる滞納などがみられたが(資料近世1No.九八五・九八六)、近世を通じて継続した。明治四年(一八七一)十二月、津軽家からの申し出で「新古御合力之儀」が翌年より打ち切りとされたが、それに代わって、明治政府より家禄が支給されている間は年々「両期五百両ツヽ」この支給を行うとされた(同前No.九八七)近衛家は、財政難の津軽家のために大坂の銀主に仲介の労をとるなどの動きも示しているし、明和四年(一七六七)には御用金のうち金三〇〇〇両を津軽家に貸し付けるなどの財政援助も行っており(資料近世1No.九七八~九八〇)、藩財政運営の上でも無視できない動きをみせている。しかし、度重なる飢饉への手当てや財政難などで、津軽家では年々の利息も払えない状況に陥っている(同前No.九八一)。

さて「近衛家雑事日記」の記事から、津軽家では、京都屋敷に留守居役が駐在して近衛家との連絡に当たり、同家への献上物の搬入や節句の挨拶、合力金などの呈上の折などに、頻繁に出入りしていたことがわかる。津軽家の京都屋敷は、京都の釜座(かまんざ)(現京都市中京区三条通り新町西入)に所在し、同家の京都向きの事務や、対朝廷、対公家関係の事務を主に扱った。

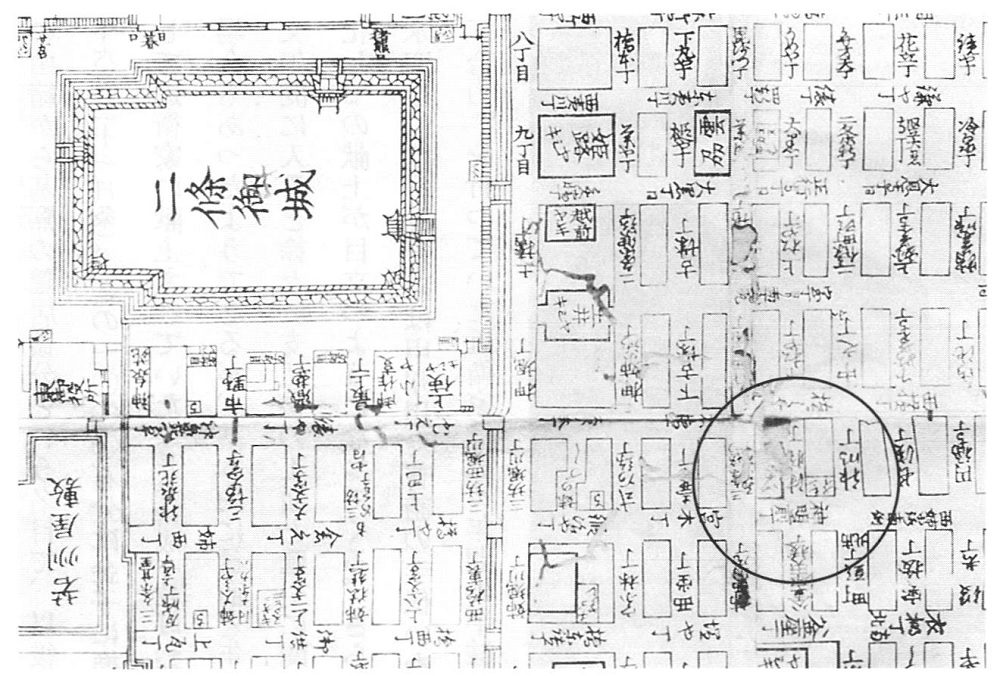

図55.京都絵図の津軽家屋敷部分拡大図

そもそも各藩の京都屋敷は、第一に、朝廷・公家や由緒ある寺社などの所在地である京都における連絡所、第二に、文化的伝統を持つ商業都市京都の生産する物品を購入し、かつ供給する場、第三に、江戸中期になると国産売りさばきの場、第四に、幕末になると刻々と変化する政治の動向を的確にとらえ、その政治情報を収集して、国元へ伝達する重要な役目を果たすことなどが挙げられる。津軽家の場合、第三の国産品の売りさばきに関しては他の史料にもあまりみえないところであり、むしろ第一、第二、第四の各々の機能が京都屋敷並びに京都留守居に求められたとみて差し支えないであろう。さらに、津軽家の場合には、近衛家との強いつながりを良好に保持する必然性に追られていた。その意味で京都屋敷の役務は極めて重要で、京都留守居は重責を担う役務であった(長谷川前掲「陽明文庫蔵『近衛家雑事日記』(1)」)。