戸井は開村以来、水産業をもって発展して来た地域であるがブリ、マグロ、タラ、イワシ、イカ等は、豊凶盛衰があり、タラ、イワシなどのように、現在は皆無に近くなった漁業もある。

然し昆布漁業だけは、開村以来連綿として今日まで続き、その漁穫量の多いことと、価格の高いことで、住民の生計を支える重要な水産物になっている。

昔から下海岸と蔭海岸の昆布は、品質の面で日本の昆布を代表するものであった。場所請負制の時代に、この地域が繁栄したのは、昆布によるものであった。当時の租税即ち運上金は、すべて昆布の物納であり、本州の米に匹敵(ひってき)する産物であった。

昆布が支那への貿易品に指定されてからは、一層その重要性を増し、昆布漁村の経済の大きな支柱になったのである。

昆布が支那へ輸出される以前の十四世紀初期の頃から「宇賀(うが)昆布」「志海苔(しのり)昆布」の名で下海岸の昆布の名が全国に喧伝された。蝦夷地の昆布として最初に本州に知られたものは、函館から東の海岸即ち銭亀沢から釜谷までのもので、釜谷のウンカ川附近で産する「宇賀昆布」銭亀沢の志海苔(しのり)で産する「志海苔昆布」であった。

下海岸と蔭海岸の昆布は、良質昆布として日本一であることが、昔から認められていたが、この産地は、銭亀沢、戸井、尻岸内、椴法華、尾札部、臼尻、鹿部までであった。そして品質が名実共に日本一の昆布は、川汲(かっくみ)(尾札部)産のものであった。川汲産のものを頂点として次第にその品質が低下し、下海岸は椴法華から銭亀沢まで、次第にその質が低下する。

「志海苔昆布」の名で、早くから知られた昆布は、驚ろく程長く巾の広いものであるが、品質は下海岸、蔭海岸を通じて最低である。

海運の進歩していなかった昔は、良港函館近くの宇賀昆布、志海苔昆布が最初に知られ、川汲を頂点とした、尾札部、臼尻の昆布が知られたのは、十六世紀以降である。

2、古書、古記録にあられた道南の昆布

年代を追って、昆布についての主な記録を挙げて見ると次のようになる。

(1)元弘四年(一三三四)即ちコシャマインの乱より一二〇年も前に書かれた『庭訓往来(ていきんおうらい)』に「宇賀昆布」の名が出ている。

(2)寛永二十年(一六四三)松前氏四代目の藩主松前氏広が、幕府の命により、氏広の叔父景広が編纂させた、

『新羅之記録(しんらのきろく)』に「寛永十七年(一六四〇)六月十三日の正午、駒が岳が噴火して大津波が起り、百余艘の昆布取舟に乗っていた人が、殆んど溺死した」とあり、「松前年々記」には「この津波で、舟に乗っていた和人と蝦夷、併せて七百余人溺死した」と記されている。

この記録によって、寛永の頃の昆布取は、下海岸だけではなく、蔭海岸にまで及んでいたことがわかる。

(3)享保二年(一七一七)に書かれた「松前蝦夷記」には

「一、昆布は、東郷亀田村の志野利浜というところから東蝦夷地内浦岳(駒が岳)前浜までの海辺約二十里の間で取っている。然し献上昆布は、志野利浜と宇賀というところの海からとれるものが、特別品質がよいので、そこから取るとのことである。

一、収納は、亀田村は十三駄のうち、半駄は献上の赤昆布である。一駄というのは、長さ三尺の昆布五十枚を一把として四把である。昆布の数にして二百枚である。

亀田村は元来二十五駄納めていたが、松前まで船積みして納めるので人数が多くかかるというので、近年になってから元昆布という良い昆布を十三駄納めることになったとのことである。二十五駄納める場合は元昆布の良いものを除き、切昆布という末の薄い質の悪いものである。亀田村が外より多く赤昆布を納めるのは、良い昆布の出所であるからだという。

西在郷や松前近辺から、亀田の浜やその外に出稼ぎに来た者の収納は

「家役は、二十五駄の外に、献上の赤昆布五十枚。船役は船一艘について五駄の外に献上の赤昆布五十枚」であった。

切昆布というのは、元昆布の良いところを取った後の末昆布である。家の大小、舟の大小によらず、右の通りに松前の収納蔵へ納めるという。

一、亀田、箱館

昆布を積むために、大阪船や下関船などが毎年八艘づつ来て、大阪や長崎へ積んでいく。船はたいてい八百石積の船だという。八百石積の船に昆布を八千駄位積むという。値段は毎年間に合っているという。

一、亀田村以外の収納昆布は、全部松前の収納所に納めるという。松前に納った昆布は毎年若狭船が殆んど積んで行き、若狭で加工して諸国へ売り出すという。世間で若狭昆布と言っているが、実は松前から船に積んで行ったものである。若狭の外に、北国路、西国路や中国の港に積んで行く昆布もあるという。

一、赤昆布と青昆布の違い

赤昆布は、生のうちから色が違っており、紅ウコンのような色で、両脇耳が笹の葉のように青く、赤と青との間で、本から末まで黄色な筋が鈿く通っているという。これを吟味(ぎんみ)して献上昆布にするという。

本赤昆布というのは、普通の青昆布のうちに千枚に一枚もない。青昆布はたくさんあるが、この青昆布もいろいろな段階に分けられている。

本の良いところを見ると赤昆布のようで、昆布をよく知らない者は、これをも赤昆布だと思う。然し普通の商売の赤昆布はそれを使っているという。

「切り」というのは、本の良いところをとり、末の細く薄いところを切りとったものをいう。

これを読んで見ると、当時の昆布の産地、租税としての昆布の物納とその率、昆布の質、移出の状況等がよくわかる。

(4)元文元年(一七三六)幕府は、いりこ(・・・)、昆布等を支那との交易品に指定し、松前藩に対して、支那向昆布六十駄の長崎移出を命じている。

(5)天明元年(一七八一)松前広長が書いた『松前志』に

「コンブ並にアラメ、即ち昆布である。和名ヒロメ或はエビスメという。『庭訓』に「宇賀昆布」と書いているが、東蝦夷地のオサツベ辺の昆布が最上である。宇賀というのは、東部ウカカワのことで、福山城下から三十里ばかりある。又東部シノリと西部エサシの産は、オサツベより東方の産より遙かに劣っている。

他国で若狭昆布と名づけているものは、松前から若狭に運んだ昆布を、若狭の小浜で加工して広めたものである。これは天文の中頃(一五四二年頃)のことで、本藩第三世巌公の時である。

極品の赤昆布は、海底四、五丈の海中に生えている。これが献上品である。又漆黒(しっこく)の長昆布で、幅一尺ばかり、長さ三丈余のものもある。俗にいう石付というのは極品ではない。又平打(ひらうち)の紐のようで、小舟を海上につなぐことのできるような昆布がある。色は淡いタイシャのようである。この昆布は北部カラフトの海や東北部の離島の附近にあるという。

『松前志』の昆布の説明を読んだだけでも、広長は当時の松前藩第一の学者であったことがわかる。

広長は『庭訓往来』の「宇賀昆布」は、銭亀沢の宇賀の昆布だとは言っていない。「宇賀は東部のウカカワで、福山城下から三十里ばかりの所」と書いている。宇賀即ちウカカワは小安、釜谷附近を指していることは明らかである。釜谷を流れている小川を昔から「ウカカワ、ウンカ川、雲加川、運荷川、運賀川、ウェン川」等と呼ばれたり書かれたりしている。

『庭訓往来』に書かれた「宇賀昆布」の産地を、昆布の質を知らない人やこの海岸の地理に暗い人、『松前志』の記述を読みとれない人は、現在宇賀と称している所だと解している。竹内運平や松本隆も、『庭訓往来』の「宇賀」は銭亀沢の宇賀だと書いて、後人を誤らせている。

広長は「オサツベ辺の昆布が最上で、東部シノリ(志海苔)と西部エサシ(江差)の産は遙かに劣っている」と書いている。「庭訓往来」の書かれた頃は、昆布取が内浦湾にまで及んでおらず、尻岸内辺の昆布も知られておらず、蝦夷地産の昆布の極上品は、「宇賀昆布」即ちウカカワのもので小安、釜谷附近の海でとれた昆布であったのである。天明の昔、既に宇賀や志海苔の昆布はオサツベ産のものより遙かに劣っていたことが知られていたのである。

本州で「宇賀昆布」の名を与えられた昆布は、古くは小安、釜谷の昆布であり、その後戸井、鎌歌、原木、尻岸内産のものもその名で呼ばれ、蔭海岸の昆布が本州へ移出するようになってからはそれにも宇賀昆布の名が与えられたのである。菅江真澄が寛政三年(一七九一)内浦湾を通り、鹿部産の昆布を見て「これが宇賀昆布である」と書いている。銭亀沢の宇賀や志海苔産の昆布は献上昆布にはならなかったのである。

(6)天明五年(一七八五)頃、幕府が松前藩に命じた昆布の割当は、一ケ年三千石(七十五万斤)であった。

支那への輸出品の一つに指定された元文元年以降は、長崎俵物会所の直買になり、箱館にも会所が設けられ、毎年会所役人が二人出張して、昆布を買い入れた。

松前藩は、幕府から割当てられた輸出昆布を下海岸と蔭海岸の昆布場所に割当てた。箱館から東の六箇場所の昆布は、当時元揃、大赤、シモノ(・・・)の三種に製造された。

元揃は極上品で、大赤百駄の中から僅か十駄即ち一割程度を選択するもので、その価格は三石昆布と比較して非常に高価であった。

国内向の昆布は、若狭港を経由して大阪方面に移出された。これは享保年間以前からで、宝暦以後は益々盛んになり、安永頃からは、刻み昆布、荒昆布等の加工品になって若狭地万に出現し若狭昆布の名で諸国に売り出されたのである。

(7)天明七年(一七八七)平秩東作の書いた『東遊記』に

「昆布の事

前に述べた鮭、鰊の次に昆布がこの地に多く産する。箱館辺に産する昆布は上品である。松前、江差から出るものは下品である。志野利浜の昆布は上品ではないが、長崎の俵物で、異国人が懇望するので値段が高い。

『庭訓往来』に「雲加(うんか)の昆布」と書いているのは、東方雲加というところから出る昆布である。この昆布は大阪表に積み出して、大阪から諸国に廻るのである。又この昆布は献上昆布にもなるという。

蝦夷地では、何でも昆布の煮だしを使って塩梅(あんばい)を調(ととの)える。煮だしに使った昆布は道に捨てているが、今年は凶作であったので、これをさらして(・・・・)糧に使っている。南部、津軽から出る昆布は薄くて、蝦夷地のものと比べると問題にならない。ここの昆布は長いものは十五間程もある。食用にするものは蒸(むし)昆布で風味がたいそうよい。然し蒸昆布は極上品でなければ作りがたい。

蒸昆布の次は焼昆布である。焼には上手、下手がある。先年焼昆布の上手な老婆がいて、領主が参勤(さんきん)の時に江戸へ持って行く昆布を焼いた。これを江戸まで持って行っても、しめることがなかったという。

煮た昆布は、風味が焼昆布より劣っている。然し蝦夷地の昆布巻などの味は、非常に美味である。

これによると、当時は昆布が鮭や鰊に次ぐ水産物であったことがわかり、当時の昆布の加工法、食べ方、味について書いていることも興味深い。又この年は凶作であったので、平素はダシ昆布は捨てていたが、さらして(・・・・)糧にしていたなどという記述も興味深いことである。

(8)寛政十二年(一八〇〇)に書かれた『蝦夷島奇観』に

「昆布は東夷地に産し、西夷地にはない。六月土用から八月十五日まで取る。

一、御上り昆布(一名天下昆布)

汐首崎から東、鹿部海辺までに産する。長さ一丈三、四尺、幅五、六寸、紅黄緑色。取り上げて清浄な地を選んで乾す。五十枚を一把とし、その上を昆布で包み、十六ケ所を結び、役所に納める。これは昆布の絶品である。

一、シノリ昆布

これは箱館の東の海で産する。長さ七尋余、幅一尺三、四寸、緑色、味は甘美である。この昆布は唐山に送る。(註、唐山は支那をさしている)

一、菓子昆布

長さ一丈ばかり、色は黒緑、味は至って甘美である。この昆布は汐首崎から鹿部の海辺で産する。」とある。

村上島之丞は、蝦夷地の昆布を①御上り昆布、②シノリ昆布、③菓子昆布の三種に分けて、その産地、大きさ、色、味、製法、用途などを簡明に記述している。島之烝が御上り昆布(○○○○○)と書いているのは、これ以前の古書の献上昆(○○○)布(○)であり、菓子昆布(○○○○)とあるのは、加工用の昆布(○○○○○○)を指しており、産地はいずれも「汐首崎から東シカベの海辺までに産する」と書いている。

「シノリ昆布は、箱館の東海に産する」と書いており、「唐山へ送る」と書いているが、前に述べた『東遊記』に「志野利浜の昆布は、上品ではないが、長崎の俵物で、異国人が懇望するので金高である」と書いているのを併わせ考えて見ると、昔は支那への貿易品に指定され支那に輸出されたのは、専ら、シノリ(・・・)昆布であった。シノリ昆布は国内向でなく専ら国外向であったのである。「シノリ昆布は名代(なだい)の昆布、名代昆布はシノリの昆布」と民謡に歌われている昆布は、支那に昆布を輸出していた昔は、日本人の口には、はいらなかったのである。

御上り昆布(・・・・・)と菓子昆布(・・・・)の産地は、「汐首崎から」と書いているが、「汐首崎から少し西方シロイハマ、釜谷から鹿部まで」と書いた方が正しい。『庭訓往来』の「宇賀昆布」は厳密にいうと「シロイハマ、釜谷の海辺で産する昆布」を称したのである。

御上り昆布は、高貴な人々の口にはいり、庶民の口には、はいらなかったもので、天下昆布(・・・・)とか、献上昆布といわれたもので、最上の昆布であった。松前広長は極品(○○)と書き、村上島之丞は絶品(○○)と書いている。

昆布についての古書、古記録を調べて見ても、村上島之丞の『蝦夷島奇観』の記述は、正に「絶品」である。島之丞は足を使って、下海岸、蔭海岸の昆布場所を実見して書いたものなので、記述は簡単であるが、最も正確であり、昆布場所と昆布を知っている人々の納得する内容である。

昔の戸井町の昆布のうち、小安附近でとれたものの一部は「シノリ昆布」として、支那への輸出品になり、釜谷以東鎌歌、原木でとれた昆布の大部分は、「菓子昆布」の名で松前を経て、若狭方面に移出され、加工されて本州各地に広まった。その一部の上等品が天下昆布として献上品になったのである。

近世になって、真(ま)昆布を「白口(しろくち)昆布」「黒口(くろくち)昆布」に大別している。戸井、尻岸内でとれる昆布は全部「黒口昆布」である。「白口昆布」の産地は川汲を中心として、尾札部、臼尻、木直(きなおし)、古部など現在の南茅部町産の昆布で、鹿部、椴法華産の昆布には一、二割程度の「白口昆布」が混っている。

昆布の最高品は南茅部町の「白口昆布」であり、そのうちでも川汲産のものは、自他共に認める「日本一」の絶品である。昔皇室に献上された昆布は、斎戒沐浴(さいかいもくよく)して採取し、製品にしたものである。

戸井、尻岸内、椴法華、鹿部などの昆布の上等品の一部は、尾札部昆布として関西市場で取引されたり、加工されたりしている。

(9)昆布製品の粗製濫造事件

文化年間に、昆布の粗悪品を移輸出して、信用を落した事件があった。

文化六年(一八〇九)昆布の製造が次第に粗悪になり、大赤(・・)の殆んどを元揃に製造しただけでなく、湿(しめ)った他の海藻を昆布の中に入れて、重量を増すという不心得者が多くなり、移出後腐敗して棄てるような事件があった。このため翌文化七年(一八一〇)春には、箱館在の昆布の価格が暴落して、三石昆布の半値になった。

これに驚ろいた箱館の名主、問屋、商人、漁民の代表が集って相談の上、製品の改良策をきめて奉行に上申し、奉行はこれを一般に布告した。

それにもかかわらず、二年後の文化九年(一八一二)又々濫造品が出て、昆布の価格が下落した。奉行は更に厳重な戒告を与えた。この頃は長折昆布にも、乾燥の悪いものや、砂を混ぜたものが多かったので、箱館の俵物問屋が戒告を受けた。

この事件のため支那向の志海苔昆布の信用が落ちて割当量が減らされ大打撃を受けた。長崎俵物としての、昆布の定式買入れは、文化十年(一八一三)までは、一ケ年に志海苔昆布三千石であったが、文化十一年(一八一四)から五ケ年間は、長折昆布千石、駄昆布千石、計二千石に減らされた。

然し長折昆布は支那側の需要がないため、一時三石昆布に変えることにしたが、志海苔昆布業者の願出によって、文政三年(一八二〇)から、長折昆布五百石、三石昆布五百石、駄昆布千石と決定された。

その後は、三石昆布が凶漁のため、一時品不足になったことと、長折昆布の需要が増加して、三石昆布をやめ、長折昆布に改めたこともあったが、間もなく、文政三年の定めに復した。

(10)戸井の昆布漁の歴史

戸井草創の頃、南部、津軽地方から出稼ぎに来た人々、或は移住、定着した漁民は、数量が多く、価格の高い昆布を採取していた。汐首岬以東で和人が早くから定住したのは、瀬田來、鎌歌、原木などで、昆布漁を主として生計をたてていた。原木、鎌歌に和人が定住し始めたのは享保年間からと思われ、蝦夷と混住していた時代である。

寛政元年(一七八九)、菅江真澄が下海岸の昆布取の状況を見に来て「ひろめかり」という紀行文に、昆布取の状況や昆布取用具のことをくわしく書き、幕府や松前藩の役人、本州からの文人、墨客は必ず「日本一」の昆布場所と昆布のことを書いている。

昆布取用具の移り変りの概要を調べて見ると、昔の蝦夷は道具を使わず、専ら手取であった。菅江真澄は寛政四年(一七九二)蝦夷地を去って下北地方を廻り「この地方の人々は昆布を取るのに、海へもぐって昆布を刈り取っている」と書いている。船を使って取るようになったのは近世になってからで、ずっと昔は、浅い所にはいって取ったり、深い所はもぐって取っていた。

文化年間、日高国様似(さまに)の漁場請負人栖原(すはら)某が、始めて船と採取用具を使って昆布取を行い、大いに能率をあげてから、船で取ることが普及した。『新羅之記録』に書かれている噴火湾の昆布取舟は、丸木舟で道具を使わず、手取り(・・・)していたものであろう。

その後、文化五年(一八〇八)に小林某が試みに鉈(なた)を用いたが、それを改良して山刀(方言クチ)を用い、後又改めて普通の鎌を使うようになった。

天保八、九年(一八三七―三八)の頃、浦河郡で熊谷某が、鎌の刄を鋸刄につくり、各地でこれが用いられたがその後鎌は昆布に有害だということになり、ネジリ掉や二又棒を使うようになった。

昆布取の鎌やネジリ掉の伝来は古く、宝暦、安永年間箱館住吉町の漁師某が使い始めたと伝えられている。

下海岸では、幕末の頃まで鎌を使っていたが、明治時代に戸井村原木の〓金沢福松が二又棒を発明し、それ以来各地で、専らこれが使われるようになったという。金沢福松は既に故人になったが、今でも戸井地方の人々は金沢福松の名を「マツカ爺(ぢい)」といい伝えている。「マツカ爺」というのは、「昆布取の二又棒を発明した爺さん」を意味している。

近年鉄棒をねじ曲げたものを二本、掉の先につけたものが発案され、水深の深いところでは、これを使っている人もいる。このネジリ用具を「馬鹿マツカ」と称している。馬鹿でも昆布をたくさんとれるマツカという意見で名づけられたようだ。

(11)駒ケ岳噴火による昆布の被害

昭和四年(一九二九)六月十七日、内浦湾に臨む駒ケ岳が大爆発を起し、海に流れた莫大な軽石が、蔭海岸はもちろん、下海岸の沿岸一帯を厚く埋めつくし、昆布やワカメの着生する岩礁を覆い、昆布やワカメが全滅した。当時はこの沿岸の人々は、昔から続いた伝統のある下海岸や蔭海岸の昆布漁の歴史はこれで終ったものと考えたのも当然である。駒ケ岳の噴火は、昆布漁村にとっては大きな衝撃を与えた事件である。

然し沿岸一帯を埋め尽した軽石の層も、一、二年の間に波に洗い流されて、その跡形もなくなり、又被害を受けた沿岸町村では、官民一体となって毎年投石を行った結果、伝統の昆布漁場が復活し、昔をしのぐ生産量をあげるようになった。又最近養殖昆布の研究、実施に成果を挙げるようになり、昆布は依然として戸井はいうまでもなく、下海岸、蔭海岸の漁村経済を支える水産物の筆頭になっている。

昆布の採取期間は、七月二十日から十月上旬まで約二ヵ月余りであるが、昔から最良の天候を選んでとって来たため、期間中に採取日は非常に少なかった。

昆布採取の最良の天候は、

①風もなく波も立たない凪(なぎ)の日。

②海水が濁っておらず、海底のよく見える日。

③天気がよくて、一日で昆布が乾燥するような日。

このように三条件の揃った天候の日を選ぶのだから、採取日は少ないことは当然である。昆布取には中学生の男子は殆んど全部、小学生も高学年の男子は「トメト」と称して舟の操縦の手伝いをする。夏休み中に大半を採り終れば問題はないが、この数年間の夏休み中に一日も昆布を取る日のなかったこともあり、こんな極端な年でなくても授業に影響を与える昆布取は、教育上大きな問題になっている。

近年この問題を解決する一つの手段として、各戸で昆布の乾燥場をつくり、乾燥器で乾燥するようになり、天気が多少悪くても取るようになった。

下海岸、蔭海岸の長年の伝統であり、習慣であった。「三拍子採取」が「二拍子採取」に転換したのである。

採取が二拍子採取になり、天然乾燥にのみ頼っていたことが、人工乾燥にきり変り、昆布取舟に「タロ」と称するエンジンがつけられ、手で巻いていた昆布が機械巻に変るというように幾多の改善、改革が行われて来たが、養殖昆布の研究を軌道に乗せるなど、日進月歩の時勢に即応するための研究と施策が益々必要であろう。

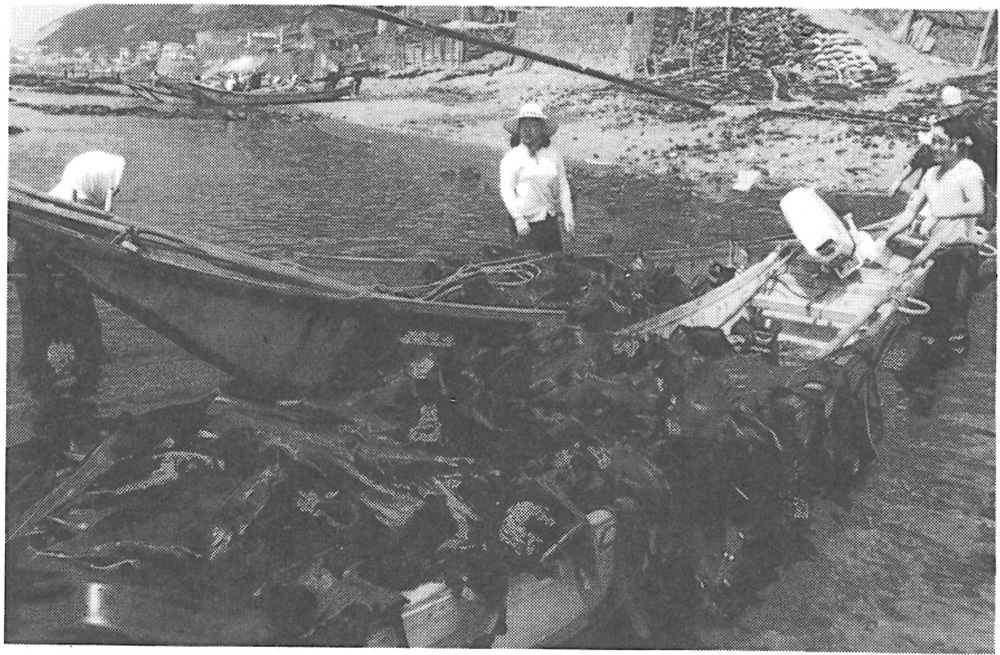

昆布取風景

3、戸井産昆布の製品名

①黒口元揃(くろくちもとぞろえ)昆布 二貫匁(昔の製品)

②黒口折昆布 八㎏ (現在の製品)

この昆布製品の産地は戸井町では原木、二見、浜町、館町、泊町、弁才町、瀬田来、汐首である。

③三浜(みつはま)もの折昆布

根崎、石崎、小安(釜谷を含む)産のものをいい、浜別に区分して売買されているが、釜谷産の岡(おか)昆布(釜谷大折りと称している)は三浜ものの最高価で売買され、黒口昆布に次ぐものである。

三浜もの折昆布のうち根崎、銭亀沢産のものを昔から志海苔(しのり)昆布と称している。然し函館の大森浜、住吉町産の昆布のうち、巾広で長尺ものを通称志海苔(しのり)昆布といっている。

川汲、尾札部の昆布は白口昆布といわれ、日本一の昆布として、最高の高値で売買されている。(金沢藤吉談)

毎年の昆布相場は最高値の川汲、尾札部の白口昆布の価格をきめ、黒口昆布、三浜ものという順に、白口昆布の何割下(さ)げというようにきめる。同じ白口、黒口でも産地によって価格に差がある。同じ黒口昆布でも、椴法華、尻岸内、原木、戸井、汐首と西に行くにしたがって価格が少しづつ下るのである。

4、昆布採取及び製造兼業願(明治三十年)

水産物取締規則ヲ遵守シ昆布採取及製造業相営ミ度候問御許可被下度営業方法書相添へ比段奉願候也

明治三十年九月二十二日

亀田郡戸井村字館鼻二十三番地

梅 原 政治郎

亀田郡戸井村字浜中

漁業組合頭取 山 崎 金太郎

戸井村共有地管理者海産干場貸主

戸長 音 羽 薫

亀田郡外三郡長 木村広凱 殿

第三四七号

明治三十年九月二十五日

(河村武男提供)

5、昆布採取の紛争事件(明治四十一年)

戸井村大字小安村字汐首と村中(小安)釜谷部落間に昆布採取について紛争が起り、話し合いを繰返したが解決に至らず、明治四十一年八月三日汐首の漁民等は、釜谷、村中沖合に磯舟百余艘を漕ぎ出し、強行採取しようとした。釜谷、村中の漁民も三百余艘の磯舟を漕出して、汐首側の舟を排除しようとした。双方の漁舟団が対立し終には海上で乱闘が始った。汐首側から二名負傷者が出たという急報があり、警察が鎮圧に出動した。

戸井分署長警部萩田七十次は巡査を指揮して争乱の首謀者と見られた村中の代書業金田勇太郎及び汐首の佐々木長太郎の二名を検束し、村中の竹内平吉を傷害犯容疑で取調べ中、午後十一時三十分頃、釜谷、村中の漁民二百余名が大挙して警察署に押しかけ、金田勇太郎、竹内平吉の釈放を歎願し大騒ぎになった。

萩田署長は、その不穏であることをなじり、群集を説諭したところ、午前二時頃になってようやく一同退散した。

翌日戸井村長清水暉元が調停の労をとり、金田勇太郎、佐々木長太郎を釈放し、竹内平吉を帰宅させた。

警察ではなおも捜査を続行し、傷害犯人として松川弟吉外三名を検挙して、八月九日に函館区検事局へ送致したが、八月二十六日起訴猶予になった。

この年から約五十年後の昭和三十一年にも、小安村釜谷、汐首の昆布採取についての紛争事件があったのである。

6、小安、釜谷の昆布漁業権紛争問題

昭和三十一年(一九五六)七月三十日、小安漁業協同組合(小安)戸井西部漁業協同組合(釜谷、汐首、瀬田来)間の昆布漁業権分割問題の紛争に端を発し、昆布取に出動した両組合所属の昆布取舟約四百隻が、境界附近の海で衝突して乱闘騒ぎを起し、昔の舟戦(ふないくさ)を見るような状況を現出した。

陸では老人、女、子供までも総出で、緊張した面持(おももち)で海上を見守り、事の重大さに、警察、自衛隊が出動して警戒に当り、仲裁のため道や支庁の水産課から代表が派遣され、渡島東部海区漁業調整委員などが馳けつけ、ようやくにして乱闘騒ぎがおさまった。場合によっては死傷者の出る事件に発展したかも知れない位険悪な状態であった。

この事件は当時、新聞、ラジオに大きく報道され、全国的に注目された。

この事件の発端は、昆布漁業権は村内四組合の共同漁業権であったが、自村地先に豊富な昆布礁を持っている小安漁業協同組合では、昭和二十六年から、昆布漁業海域の分割を主張し続け、戸井西部漁業協同組合側は反対し続けて来た。両組合の紛争調停にはいった渡島東部海区漁業調整委員会では、昭和三十一年七月二十日、暫定分割線を設定した。この分割線に反対する戸井西部漁業協同組合の組合員が七月三十日朝、強引に暫定分割線を越えて昆布取を強行しようとし、これを阻止する小安側と衝突したのである。

衝突後、両村の老人や女たちが泣いて、話し合いによる平和な解決を要望し、男たちも深く反省し、その後海区調整委員会の指示に従って平穏に操業を終った。

渡島東部海区調整委員会の役員改選が八月に行われ、尻岸内の沢田綱蔵が会長に選ばれた。昆布漁終了を待って、十一月に委員会が開かれ、沢田会長、黒島、面代副会長、村田、砂原委員の五人から成る、この問題解決のための小委員会が設置された。

小委員会は両組合代表を交互に招き、両者の意見を聞きながら、円満解決の努力を続けた。十二月十日、十七日の両日、小委員会を開いて、両者の意見を聞いたが、十七日夜の両者の主張には、かなりの差があり、決裂寸前にまで追い込まれた。

然し小委員会のねばり強い説得と斡旋が、遂に実を結び、十二月十八日午前、渡島支庁において第五回目の小委員会の席上で、さしも難航した両組合代表の妥協が成立し、昭和二十六年以来六ヶ年に亘って、もみにもんだ紛争が、急転直下円満解決したのである。

妥結した小委員会の斡旋案は

①七月二十日の委員会指示の分割線は取消して白紙に戻す。

②小安、釜谷の字界から稍々直角に海面を切る基本線から、沖合手間で直角に小安側に百七十五間はいる点と、海砂で宇界を切る線で分割する。

③七月二十日、委員会で指示した線から五十間小安側にはいる。

この案によって両組合の代表が協定書に署名捺印し、調整委員会は同日午後三時から委員会を開いて、七月二十日の委員会指示の取消しを決議し、昭和三十二年度以降の操業は協定書の線で行うことを確認した。

この問題の解決後、沢田会長は

「六年越の難問題が円満に解決してこんなうれしいことはない。長い間の紛争であったが、両組合代表とも、漁民のためにお互いに納得してくれた。来年からは、これまでの感情的な対立をサラリと水に流して、それぞれ自地先の昆布育成に、力を尽していただきたい」と語った。

協定書は次のようなものであった。

海共第六六号

共同漁業権行使に関する協定書

海共第六六号共同漁業権のうち、小安、戸井西部漁業協同組合地先の行使について、左記の通り協定する。

記

一、海共第六二号、同六三号の境界線と海岸線(満潮時)との交点を基点とし、基点より式百弍拾九度弐拾八分の線を境界とし、相互入会操業をしない。

二、後日海共第六六号共同漁業権を分割する場合の境界線は一の線とする。

三、分割する場合の法的措置は、渡島東部海区漁業調整委員会に一任する。

右の通り協定したることを証するため、本書参通を作製し、署名捺印の上各自壱通を所持するものとす。

昭和三十一年十二月十八日

小安漁業協同組合長 島 本 幸次郎

代 表 吉 田 馨

〃 大 瀬 直 一

戸井西部漁業協同組合長 酒 井 力 蔵

立 会 人

渡島東部海区漁業調整委員会会 長 沢 田 綱 蔵

副会長 面 代 末 吉

〃 黒 島 宇吉郎

委 員 村 田 平太郎

〃 砂 原 竹三郎