秀吉は、使節に明遠征の道案内をするよう命じ(仮道入明(かどうにゅうみん))、翌天正十九年(一五九一)十月、その前線基地として肥前名護屋において城の築造を始めた。そして、翌文禄元年(一五九二)三月十三日、名護屋に集結させた一六万の兵を九軍に編成して朝鮮に渡海することを命じた(北島万次『豊臣秀吉の朝鮮侵略』一九九五年 吉川弘文館刊)。四月十二日、宗義智・小西行長(こにしゆきなが)らの第一軍約一万数千人が釜山(プサン)に上陸、釜山城次いで東莱城(トンネソン)を攻め落とし、ここに第一次朝鮮出兵(文禄の役、壬辰倭乱(イムジンウェラン))が始まった。

図13.肥前名護屋城跡全景

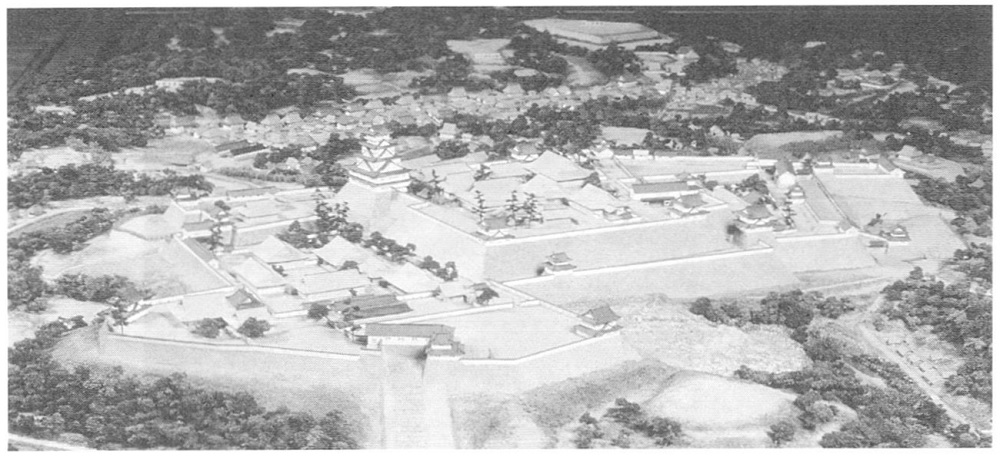

図14.肥前名護屋城復元模型

この朝鮮出兵に際し伊達政宗・上杉景勝・徳川家康ほかの東国の大名衆は、文禄元年二月二十五日に名護屋への参陣の途中に京へ到着し(『多聞院日記』天正二十年二月二十五日条)、三月十七日には、伊達政宗・南部信直・上杉景勝・佐竹義宣らの東国の大名らは、徳川家康のもとに属し京を出立し名護屋へ向かっている(『家忠日記』文禄元年四月七日条)。そして、それから一ヵ月経った四月十六日に名護屋に着陣している(『引証記』十七)。家康は、天正十五年以来、関東・奥羽の惣無事令の中心に位置づけられ、九戸一揆鎮圧直後のこの時期においてもいまだ関東・奥羽の大名に対する指揮権を保持し、彼らを率いて参陣していたのである。関東・奥羽の大名衆は、翌文禄二年三月には渡海が命じられる予定であり、南部信直はそのため正月から渡海準備を始めていた(「遠野南部家文書」)。

文禄二年三月十日、秀吉は朱印状によって名護屋参陣の諸大名に新たに朝鮮出兵の軍編成を公表した。総勢一六万七五二〇人・六軍編成であり、「もくそ城とりまき候衆」の中に、すでに釜山に渡っていた伊達政宗を除く東北の大名が編成された(『浅野家文書』)。「もくそ(牧司)城」とは、朝鮮の南部にある慶尚南道(キョンサンナムド)にある晋州城(チンジュソン)のことで、晋州城は慶尚南道から全羅道(チョンラド)へ通じる要衝の地であり、「朝鮮国第一の名城」といわれた。秀吉軍は、侵略開始直後、破竹の勢いで朝鮮半島を勢力下に置いていったが、李舜臣(イスンシン)率いる水軍の活躍、李如松(リルウスン)率いる明軍の救援によって戦況が悪化しはじめていた。そこで、秀吉は日本軍を後退させ朝鮮半島南部の全羅道・慶尚道を押さえる必要に迫られたため、慶尚南道にある晋州城の攻略を命じたのである。

朱印状によれば、原則として各大名はすべて一隊を形成しているが、例外として東北の大名だけが、「一、百人加賀宰相(かがさいしょう)一手 南部大膳大夫」などのように、秀吉の奉行や有力大名の配下に属している。加賀宰相前田利家の配下には南部信直・本堂忠親(ほんどうただちか)、蒲生氏郷の配下には最上義光・大崎義隆(おおさきよしたか)、大谷吉継(おおたによしつぐ)の配下には上杉景勝・由利五人衆、木村重茲の配下には秋田実季(さねすえ)が、それぞれ編成されていた。この部隊編成は、天正十八年七月の奥羽仕置と、それに引き続き起こった九戸一揆鎮圧の部隊編成が一部改編されながらほぼ踏襲されており、東北の大名にとってまさにこの名護屋参陣は、秀吉が奥羽・「日の本」まで天下統一を実現した時点から一貫性をもった軍事動員であった。秀吉は、文禄元年三月十三日の朱印状によって浅野長吉らの奉行や大名に「関東・出羽・奥州・日の本迄」の大名衆が名護屋参陣すると述べている(『浅野家文書』、『宮部文書』)。すでに秀吉は、九戸一揆鎮圧によって、津軽為信、南部信直、そして「日の本」領主蠣崎(松前)慶広らの大名衆の軍事動員を実現していたのであり、この朝鮮出兵のための名護屋参陣はその延長線上にあった。東北の大名は、奥羽仕置とそれに引き続く九戸一揆鎮圧以後、豊臣政権より賦課されるまさに「際限(さいげん)なき軍役(ぐんやく)」を果たし続けねばならなくなっていた。

なお、津軽為信の名護屋参陣を記した史料は津軽家側では皆無に近い。しかし、後に掲げる南部側の史料である南部光徹氏蔵文書や「宝翰類聚」によれば、確実に為信は文禄元年から翌二年まで名護屋に参陣している。

『萩藩閥閲録遺漏』(山口県文書館刊)に収録されている「名護屋古城記」の「名古屋御留守在陣衆人数附」(資料近世1No.五一)には、「五百キ(騎) 津軽左京亮 垣副之間」、また、同史料の「名古(護)屋城内在陣之軍勢」(同前No.四七)には、「百五十人 津軽右京亮」と記されている。また、『太閤記』所収の肥前名護屋在陣衆に、津軽氏の場合一五〇人の兵が書き上げられ、さらに『天正記』には「津軽右京介 五十人」とある(長谷川成一『近世国家と東北大名』一九九八年 吉川弘文館刊)。また『津軽一統志』(資料近世1No.四九)によれば、文禄元年、津軽家の四奉行八木橋備中(やぎはしびっちゅう)・中野新之丞(なかのしんのじょう)・三河兵部(みかわひょうぶ)・高屋信久(たかやのぶひさ)のうち、三河兵部が二〇騎、弓・鉄砲足軽七五人、雑兵三〇〇余の人数で名護屋へ参陣しており、為信が兵一五〇人を名護屋に在陣させていたことが記されている。

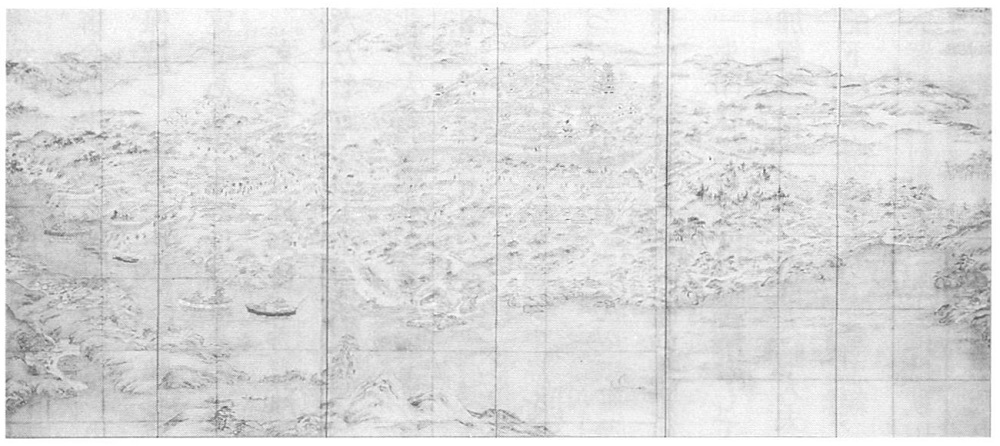

図15.肥前名護屋城図屏風

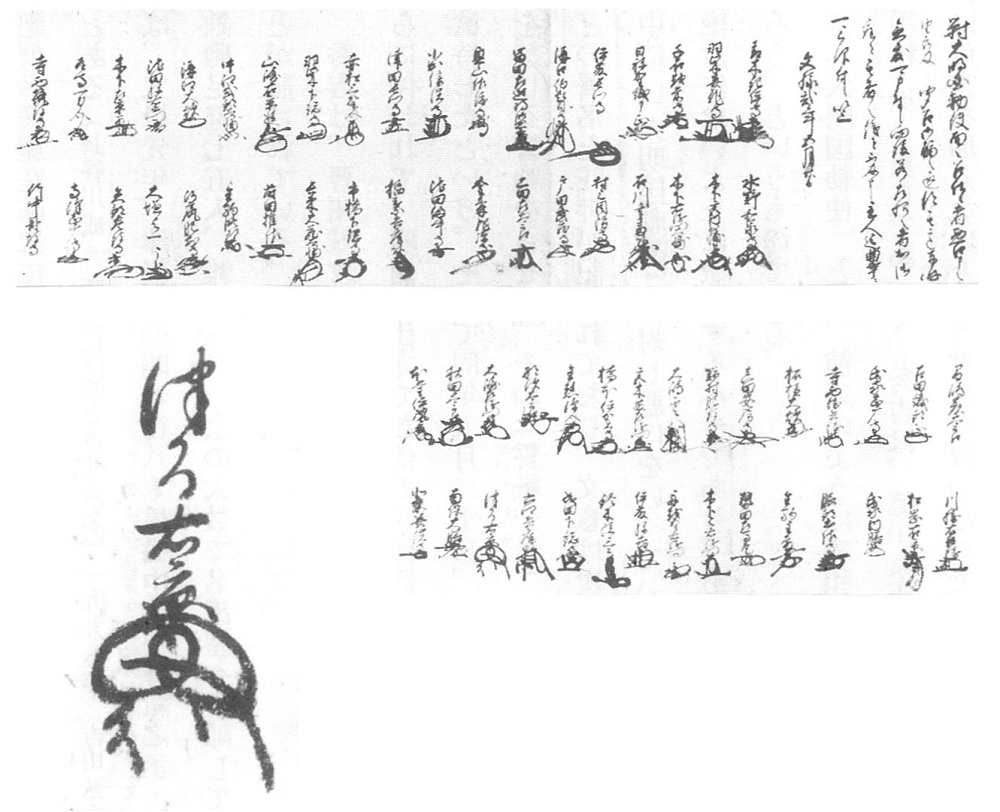

秀吉は、晋州城攻略を下命した後、一方では講和にも乗り出した。文禄二年五月十五日、朝鮮奉行の小西行長らに伴われて、明側が仕立てた偽の明使節が名護屋に到着した。あくまでも本物の使節と考えた秀吉は、彼らを歓待したという。そして同年五月二十日、名護屋在陣の大名・武将ら一二〇人に対して、使節に無礼を働くことを禁じる誓約をさせた。その「誓紙一巻(せいしいっかん)」(東京国立博物館蔵)と称される史料には、彼ら大名衆と秀吉の側近衆などの署名と花押が記されており、文意は次のようなものであった。名護屋在陣の諸大名の家臣や召使の者などの中に、「大明国勅使」に対し悪口をいっている者がいると秀吉のもとに聞こえており、そのようなことは、この後絶対にないように徹底するべきであり、もしそのような事態が起きたならば、主人まで罪科を問われることになろう、というものである。

「大明国勅使」とは、前述のように講和交渉をするために名護屋にやってきた遊撃将軍沈惟敬(チェンウェイチン)と偽使節の謝用梓(シェソンズイ)・徐一貫(シュイグアン)らであって、秀吉は、徳川家康などの有力大名をはじめ、名護屋在陣の諸将から明の「大明国勅使」に危害を加えないという誓約を取ったのである。当時、朝鮮半島の戦局は思わしくなく、敵国の使節に対して強い反感を持つ者が多かったようで、講和交渉が円滑に進むようにという配慮のもとに、不測の事態を回避したい気持ちが秀吉に強かったのであろう。誓紙の中に、津軽為信・南部信直らの署名と花押が認められ、蒲生氏郷(がもううじさと)・最上義光(もがみよしあき)・秋田実季(あきたさねすえ)をはじめとする奥羽地方の大名・武将たちがおおむね花押を据えて秀吉に誓約をした。

図16.誓紙一巻(上)と為信の署名と花押(左)

前述のように、三月に下命された晋州城攻撃に編成された軍勢の渡海は、四月に入って取り止めになった。名護屋在陣の諸将たちは、最上義光をはじめ一様に安堵の気持ちを国元へ報じていたことから、秀吉は渡海の中止による彼らの士気の低下を恐れたようだ。渡海中止の直後に、各武将に誓紙へ花押を据えさせることで綱紀の引き締めと士気の高揚を企図したのではなかろうか。晋州牧使城取巻衆に編成された武将たちがほとんど誓紙に網羅されているのは、そのような事情があったからに違いない。

豊臣政権としては、朝鮮半島の厳しい戦局に直面している状況に鑑みて、肥前名護屋の地に在陣していた各武将に日明講和交渉に関する誓紙を書かせ、秀吉への忠誠を強烈に求めることで体制一枚岩となって講和交渉に臨もうとしたと推定される。その際に晋州牧使城取巻衆に入らなかった奥羽地方の武将たちにも、秀吉は新たな忠誠を誓わせようとした。(詳細は、長谷川成一「奥羽大名の肥前名護屋在陣に関する新史料について―文禄二年五月「誓紙一巻」の紹介と若干の考察―」年報『市史ひろさき』一〇を参照。)