さらにそれから半年を過ぎた十二月晦日、南部信直は、国元の重臣楢山帯刀(ならやまたてわき)へ宛てた書状で名護屋での状況を次のように伝えている(資料近世1No.五〇)。

安藤(秋田)氏とは今まで先代からの遺恨(いこん)がありなかなか和睦(わぼく)できなかったが、今度の名護屋参陣において当主秋田実季と面会を果たし「入魂成衆(じっこんなるしゅう)」(仲が良いもの同士)といわれさまざま誓約を果たしたが、今後世代も代わればますます打ち解け合うことができるであろう。これに乗じて津軽氏も彼らと「入魂」になりたいと思い、徳川家康に取次を依頼したが、家康がその斡旋(あっせん)のため信直の取次を果たしている前田利家の所へ行ったところ、前田利家は、南部は自分の力でどうにでもなるが、為信は「表裏之仁(ひょうりのじん)」(信頼できない人物)であるため、そのことをよくよく心がけておいた方がよいと家康に忠告した。以上のことを信直は書状で伝えている。

図17.前田利家画像

信直は、豊臣政権のもとでは戦国期以来抗争を続けた秋田氏とも関係を修復しなければならないと察知し、秋田実季の弟英季(ふさすえ)と娘との婚姻関係を結ぶなどして和睦を果たしたのである。為信も信直との和睦を画策し、政権下で重きをなし、惣無事令発令以来奥羽の仕置の中心にあった家康に斡旋を依頼したのであるが、かえって前田利家から「表裏之仁」と評されている。前田利家は、天正十八年の奥羽仕置の際、検地奉行として津軽の検地を行っているが、その利家から「表裏之仁」と評され、家康との関係悪化を招きつつあったのである。津軽氏は、名護屋における諸大名との円滑な関係作りに困難をきたしていた。

さらにその半年後の翌文禄二年五月二十七日、信直は名護屋から八戸直栄(なおよし)に宛てた書状で為信の状況を次のように語っている(資料近世1No.五四)。為信は前田利家のところへ行ったが、しつこくものをいったので、利家の重臣奥村主計(おくむらかずえ)によってやり込められ恥をかいた。その後、為信はこれが原因で浅野長吉や前田利家のところへは行かなくなった。「大事之つきあい」なので、「きつかい(気遣)」ばかりである。以上のことを、信直は書状で伝えている。

つまり、為信は政権の中枢にある利家を取次として依頼しようと考えていたのであるが、為信はかえってそれに失敗し、利家だけでなく政権の有力な取次を果たしていた浅野長吉とも関係を悪化させていったのである。

浅野長吉は、利家に対し威光を感じるほど利家とは良好な関係を形成していたが(「利家夜話」『改定史籍集覧』)、その利家や長吉、そして徳川家康らは、豊臣政権内では大名の独立性を重視する分権派であり、中央集権化を図り豊臣政権を強固なものにしようとする奉行衆の石田三成(いしだみつなり)や増田長盛(ましたながもり)ら吏僚派グループと、東国政策をめぐって苛酷な権力抗争を重ねていた(朝尾直弘『将軍権力の創出』一九九四年 岩波書店刊)。その分権派の中心である利家・長吉に為信は接近していこうと考えていたのである。

南部信直は、この名護屋で常に「上衆(かみしゅう)」(西国大名)とつきあってみたが、西国大名は遠国の大名らをとかく「なふり心」(からかう気持ち)であると察している。また、西国大名らの家臣団編成は、身分が低い小者(こもの)であっても主人に対し格別の奉公を果たせば侍(さむらい)身分に引き上げ、それをみた家臣たちは我劣らじとさらに奉公に励む構図になっており、「ミやうち(名字)」や「古本(こほん)」(古いしきたり)は「すたり物」であり、ひたすらそれにしがみつく南部の方式では、九戸政実らのように「おいすてられ」ると述べている(資料近世1No.五四)。

信直は、自力で領土を拡大しその権力を維持しようとするかつての戦国の「大名心(だいみょうしん)」はすでに無用であると語り、秀吉から課される軍役を完璧に果たさねば「身上(しんじょう)は(果)て」るため、それを避けるため必死になって秀吉に対し奉公を果たさねばならない時代になったと認識していた。信直は、自己の権力構造の古さや軍事力の低さを、西国大名らとのつきあいの中でいやおうなく知らされたのであり、近世大名化への早期の改革を迫られることになった。

この書状で信直は、豊臣政権を「御頼布天下(おたのもしきてんか)」であると述べ、豊臣政権にひたすら依存する姿勢をみせている。そして、月に一度前田利家を見舞うだけで、他はどの大名とも関係を持っていない。大名らとの「大事之つきあい」に失敗することを必死に避け、政権の中心におり信直の取次である前田利家にひたすらすがりついているしかなかったのである。信直は、大名との関係である「日本之つき合」に恥をかけば、「家之ふそく」(御家存続の危機)であると表現し、そのつきあいに「きつかい(気遣)」ばかりであると述べているが、信直はその「日本之つき合」を前田利家との関係によって乗り切っていたのである。私的で露骨な武力ではなく、豊臣政権の内部でうまく立ち回ることができ、「きつかい」が上手な者だけが、以後大名として存続できる時代であった。しかし、同じ奥羽の大名である為信は、関東・奥羽の政策に重きをなす家康・利家・長吉らの分権派に接近するしかない状況にありながら、結局利家から「表裏之仁」とみなされ、利家・長吉らとの関係悪化により自ら政権内での地位を危ういものにしていった。

図18.南部信直書状にみえる「日本之つき合」

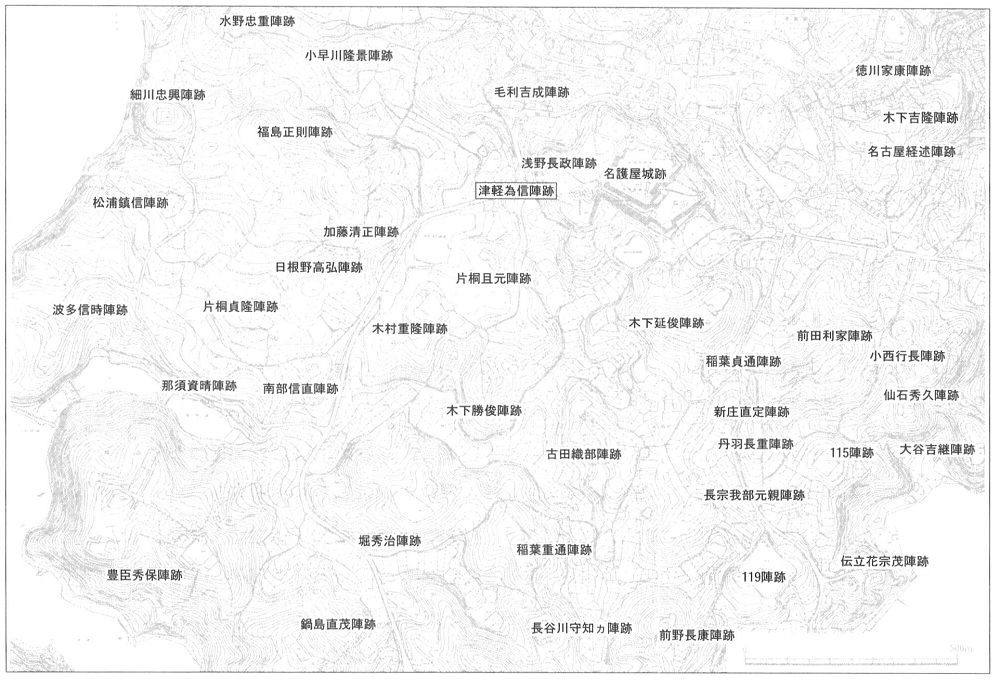

名護屋城周辺の大名の陣屋配置を示したのが、図19である。名護屋城は、佐賀県の北端、ちょうど玄界灘(げんかいなだ)に突き出た東松浦半島の北部に築かれ、城の縄張りは、本丸を中心に二ノ丸・三ノ丸・東出丸・遊撃(ゆうげき)丸・弾正(だんじょう)丸(浅野長吉の陣所)等の曲輪(くるわ)を配置し、北側下段に上山里丸・下山里丸・台所丸を置く三段の過郭式であった(『佐賀県文化財調査報告書一〇五集 特別史跡名護屋城跡並びに陣跡 6』一九九一年 佐賀県教育委員会刊)。

為信の陣屋は、名護屋城から南西に延びる丘陵上の平坦部に築かれている。この同じ丘陵上、為信の陣屋から約六〇〇メートル南西へ下った所に南部信直の陣屋、同じく南東へ約八〇〇メートル下った所に前田利家、直線で北東へ約一キロメートルの所に徳川家康の陣屋がそれぞれ配置されている。

「名護屋の大名陣屋配置図」によると、為信の陣屋は、名護屋城のすぐ隣(弾正丸の隣)に位置している(現在、この陣屋跡はネギ畑となっている)。ここでは、なぜ津軽氏の陣屋が秀吉の居城の直近に設けられたのかということについて考えてみたい。

図19.名護屋の大名陣屋配置図

天正十八年(一五九〇)四月の段階で、秀吉は、日本の三分の一ほどに当たる小田原から奥州までは、自らの支配領域には入っていないことを認めている。しかし、このことは、奥州にまで到達すれば日本の支配は完了すると認識していたということもできる(長谷川前掲書)。そして、具体的には検地衆が「奥州・津軽・日の本まで、さしつかわされ、そのうへ、国々御検地」(「太閤さま軍記のうち」)を行うことによって達成されることになった。

さきに述べたように、秀吉の大陸侵略は、惣無事令により奥羽・日の本までをその掌中に収め、すべての大名を公儀の名のもとに動員することが可能になったことなどが背景になっている。つまり、秀吉は、日本の支配を完了し、すべての大名を動員させることができる公儀としての力を誇示し、天正十三年九月の「唐国まで」の構想をいよいよ具体化するという意志を表明しようとするために、名護屋に参陣した奥羽大名勢の中でも、最果ての大名である為信を、統一政権のシンボル的に自らの近くに置いたのではないだろうか。さらに、一方では、不安定で内部崩壊しかねない軍勢を、天下人の軍勢として結束させる視覚的な役割も期待されたのかもしれない。

また、夷島(えぞがしま)の蠣崎慶広は、文禄二年(一五九三)正月二日に名護屋で秀吉と謁見し、八日には「鎮狄」を命じられ帰国したと伝えられる(『新羅之記録』下巻)。蠣崎氏の名護屋参陣は、前年に加藤清正がオランカイに侵攻し、そこが蝦夷に近いという観念が急速に広まったことを利用して、渡海を回避するために自発的に行ったものであるという(海保嶺夫『近世蝦夷地成立史の研究』一九八四年 三一書房刊)。蠣崎氏が、秀吉政権からの「際限なき軍役」を回避できたかどうかはともかくとしても、同氏が文禄元年の段階で参陣を果たしていなかった、もしくは、免除されていたとすれば、津軽氏がこのような役割を担っていたと考えることも可能であろう。

この狭い半島に、名護屋城を中心に半径三キロメートルほどの圏内に百二〇ヵ所以上の大名の陣屋が築かれていた。図19からもわかるとおり、信直や為信の陣屋の周辺は、ほとんどすべて西国大名の陣屋によって占められていた。信直は、すでに述べたように「上衆」(西国大名)らが遠国大名らをとかく「なふり心」であると察知していたが、これは信直の誇大な表現ではなく、この陣屋の配置から生まれてきたものであった。信直は西国大名らと陣屋を接し、長期にわたって「日本之つき合」に配慮していかなければならず、ただひとり取次の前田利家だけを頼みとしなければ御家が存続できないと語った信直の心境は、切実なものであったにちがいない。

為信も利家を取次としていこうと考えたがそれに成功せず、さらに浅野長吉との関係を悪化させていたが、その浅野長吉の陣所は為信の陣屋のすぐ背後にある名護屋城の一曲輪「弾正丸」であった。

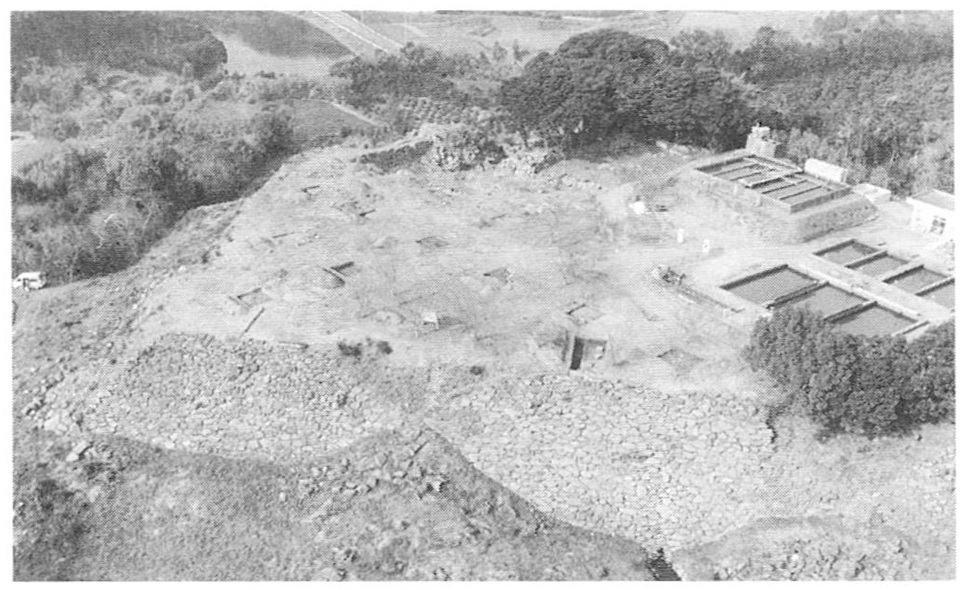

図20.浅野長吉の陣所が置かれた弾正丸

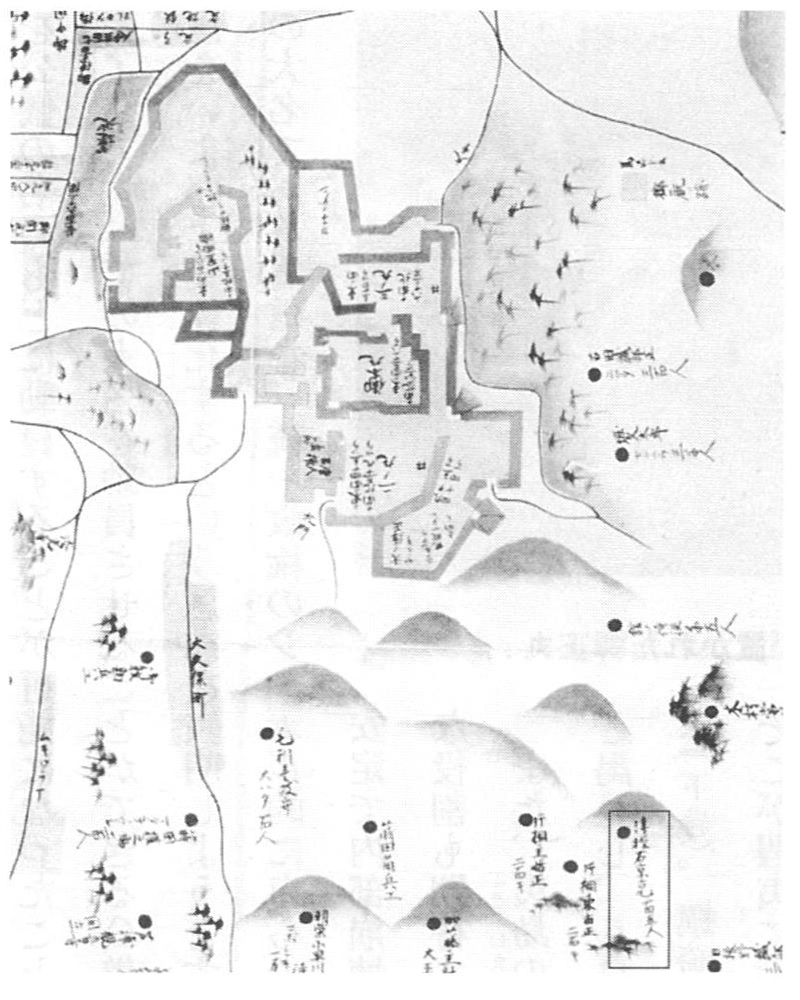

図21.肥前名護屋城諸侯陣跡之図(部分)

右下に津軽為信の陣屋が印されている

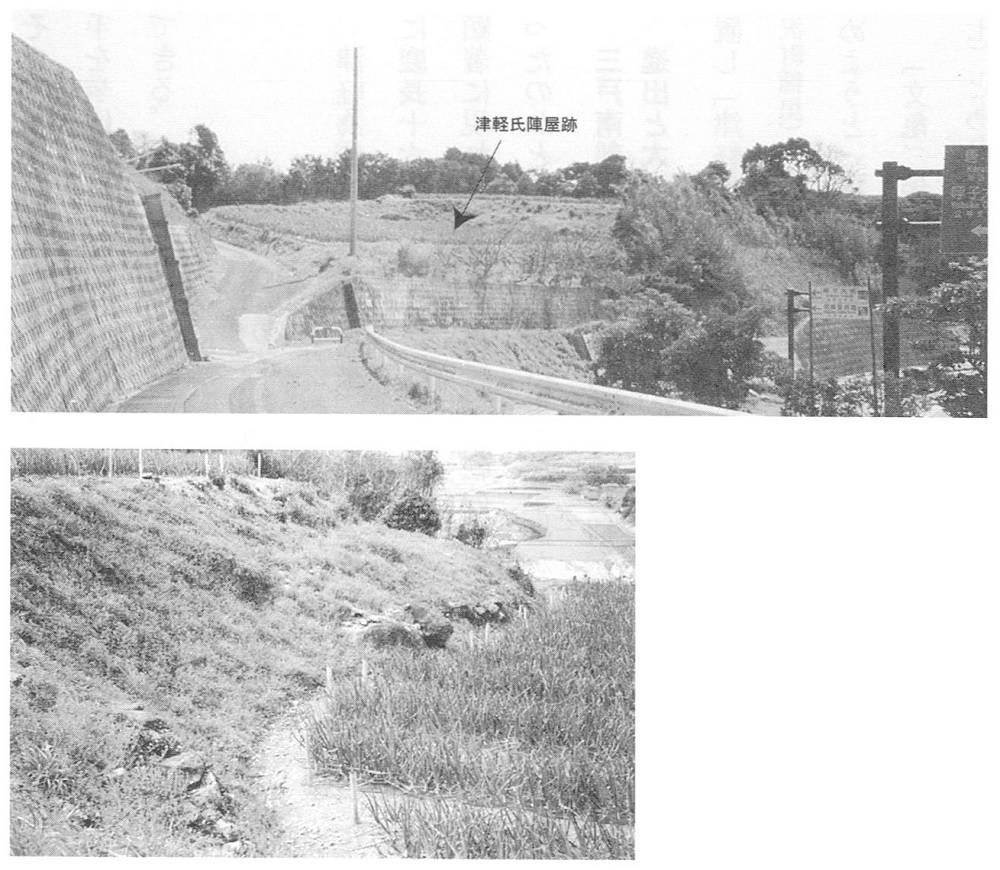

図22.ネギ畑の中に残る津軽氏陣屋跡(上)と石垣跡(左)

名護屋城は、あくまでも朝鮮半鳥に出兵するための兵が参集する場として築城された。しかし、奥羽の大名らはそのほとんどが朝鮮への渡海を免除され、名護屋城での長期にわたる在陣を命じられていたのであり、この長期の在陣期間中にいやおうなく大名らは「日本之つき合」に巻き込まれていったのである。それは、天下人秀吉の圧倒的な権力を知る場であり、戦国期から敵対していた隣国の大名との和睦の場であり、西国大名との権力編成や軍事力の差を知る場であり、さらに生き残っていくために有力な大名らを取次にしていくための交渉の場であった。名護屋の陣所とは「日本之つき合」の場であり、為信や信直ら奥羽の大名らにとってそれは、家康・利家・長吉らを介して激しい権力抗争を重ねる豊臣政権の主従制のなかに編成され、秀吉政権への従属を深めていく過程にほかならなかったのである(藤木久志「中世奥羽の終末」『中世奥羽の世界』一九七八年 東京大学出版会刊)。名護屋から糠部に帰国した南部信直は、家臣木村秀勝(きむらひでかつ)に宛てた書状のなかで、「高麗ニ又々合戦」があり「唐人四・五万うちころし(打殺)候」と伝え、その戦果を「目出度候(めでたくそうろう)」と述べている(『五戸・木村文書』)。信直は、豊臣政権の朝鮮出兵に賛成しその戦果に諸手を挙げて喜びをあらわにしているが、ここからは豊臣政権の一大名に仕立てあげられた信直の姿をみることができる。それほどまでに朝鮮出兵とは、奥羽の諸大名を秀吉の天下に捕らえ込んでいく大きな出来事であった。