寛永二年(一六二五)五月十五日、二代藩主津軽信枚(のぶひら)は、津軽から江戸への廻船運行を許可する、幕府年寄衆土井利勝と酒井忠世(ただよ)の連署奉書を拝領した(資料近世1二一四頁)。これは津軽から同藩の江戸屋敷へ御膳米(ごぜんまい)(江戸藩邸で費消する台所米)の廻漕を許可したもので、東廻り海運、太平洋海運への参加を促すものとなった。

寛永三年(一六二六)四月六日、津軽信枚は家臣の森山弥七郎(もりやまやしちろう)へ黒印状を与えて、青森の町づくりを命じ、積極的な人寄せと一〇年間の年貢、並びに諸役を免除する特権を与えた(資料近世1二一六頁)。また右の町づくりの下命のほかに、外浜中の商人船を青森へ集中させ、高岡(たかおか)(当時の弘前の地名)の城下町と同様の特権を町人へ与え、六斎市(一ヵ月に六度の市)の開催を許可した(同前)。このように青森の都市形成は藩主導でなされ、城下町高岡と同様の特権を町人へ認めることで、町方の建設をさらに促進した。外浜地帯には、既に上方からの船が数多く到来していたことから、青森開港は当初から計画されていて、幕府へ七〇〇軒ほどの町を建設する許可を要請していたのだという(同前No.四四三)。幕府の許可が下りて、三年ほどを経過して安方(やすかた)町から堤町まで一応の都市建設がなされ、約一〇〇〇軒ほどの町家が作られて、移住した者へは飯米が支給されたという(同前)。ここに青森は、弘前に次ぐ町方を抱える湊町として発展する素地が築かれることになった。

弘前藩は、中世以来の有力な湊町の油川(あぶらかわ)を都市建設の中核に設定せず、わざわざ善知鳥(うとう)村と堤浦(つつみうら)を中心とした地域に青森建設を企図した。その理由は、旧来の特権を有していた有力な商人層を排除して太平洋海運の発展に対応可能な近世的商人を育成し、外浜で新たな開発の拠点となる近世都市を建設する必要に迫られてのことであった。なお「国日記」元禄十年四月二十五日の条によれば、青森建設の際に、先述のとおり森山弥七郎が奉行に任命されたが、その時に佐藤伊兵衛と村井新助の祖父が町頭(まちがしら)に取り立てられたという(資料近世1No.五五七)。佐藤・村井の両名が町方支配の責任者として藩から任命されたのであり、彼ら両氏は後の青森町年寄である。

十七世紀中葉と推定される「青盛(森)御町絵図」(『青森市史』第二巻 港湾編上 一九八二年復刻 国書刊行会刊 添付絵図。図中には「寛永三年之図と見候」とあるが、各寺の開基年代などを勘案して寛永期とは考えられないので、十七世紀中葉とした)によれば、青森湾に向かって四段の町並みが西から東へ平行して走っている。最も北の浜側には上浜町・仲浜町・下浜町、蜆貝(しじみかい)町、次の街路には、上町、中町、下町、塩町(しおまち)、三段目の街路には、上米町、中米町、下米(こめ)町、高町、最も南側の街路には、御百姓町、寺町、御百姓派町(おひゃくしょうはだちまち)、大工町があった。寺町には「禅 常光寺(じょうこうじ)」、「浄土 正覚寺(しょうかくじ)」、「門徒 蓮心寺(れんしんじ)」、「法華 蓮花寺(れんげじ)」がみえる。青森の西側には安方町があり、安方町の南側の善知鳥(うとう)沼には、「御蔵屋敷」が区画されていて、弁才(財)天と行人(ぎょうにん)屋敷が設置されていた。青森の東側、堤川(つつみがわ)にはいまだ橋が架かっておらず(『新編青森県叢書 七 青森市沿革史』一九七三年 歴史図書社刊 七一頁によれば、寛文十一年七月に堤橋が架橋されたとある)、川の中州には諏訪堂(すわどう)があった。なお上浜町には沖口番所と遠見矢倉(とおみやぐら)が設置され、湊への船の出入りを監視していた。また蜆貝町には「左京様御蔵屋敷」と記され、黒石津軽家の蔵屋敷が設置されていたことがわかる。

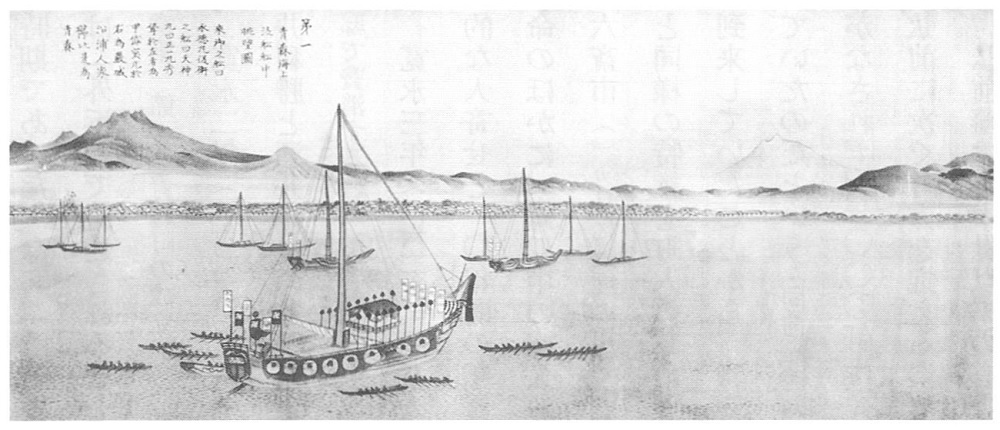

図80.青森海上泛船船中眺望図

正保二年(一六四五)の「陸奥国津軽郡之絵図」(青森県立郷土館蔵)によれば、「青森村」の地名がみえ、新田で一六三石とある。また慶安二年(一六四九)の「津軽領分大道小道磯辺路并船路之帳」(資料近世1No.一〇四九)には、「油川より青森村迄 壱里九町 左ハ海 右ハ田地」とみえ、当時青森は津軽領の中では町立ての位置づけではなく、農村として把握されていたようである。したがって町人身分の者は、年貢・諸役の免除を認められていたが、それ以外のたとえば、先述の「青盛(森)御町絵図」にみえた「御百姓町」や「御百姓派町」の居住者は、町人ではなく百姓身分としてとらえられ、年貢等を負担していた可能性がある。いずれにせよ当時の青森にあっては、町人・百姓の入り交じりの状態であって、藩としてはいまだ在町(ざいまち)としての位置づけを付与していなかったようである。

図81.青森の町絵図

目録を見る 精細画像で見る

さて寛永六年(一六二九)十一月十三日、重臣の乾安儔と服部康成両名は三ヵ条の定書を発給して、木綿(もめん)・小間物(こまもの)の青森での売買の促進、青森への商船の集中と、商人を町人身分に確定する旨を令達した(資料近世1No.四八六)。これは青森町並びに同湊の発展を促進させようとの意図に基づいて出された定書であったが、改めてこのような促進策を発令しなければならなかったのは、寛永六年当時の青森の発展が藩の期待を裏切るものであったからにほかならない。前述のように、青森に隣接する中世以来の有力な湊であった大浜=油川の存在が大きく、青森への商船集中を藩が命じたとしても直ちに油川から青森へと転換するわけにはいかなかった。さらに、寛永十一年(一六三四)三月二十一日に、津軽信枚が重臣乾(いぬい)と服部の両名へ黒印状を発給して外浜の商船は青森一湊へ着船するようにと、再度下命しており(同前二五五頁)、町方の一層の発展も合わせて命じている。このように青森湊への商船の集中と町方の発展は、藩の強力なてこ入れにもかかわらず容易ではなかったようで、元禄期に至っても、青森町奉行に油川へ旅船の着岸を認めてよいかという尋ねがあった際に、寛永三年の津軽信枚の黒印状を持ち出して、青森以外に旅船の着岸は認めないとの方針を確認しなければならない状況であった。藩が商船の青森湊への集中を命じても、十七世紀の末に至ってもなお油川への商船の着岸はとぎれることなく続き、油川の経済的な地位は、この時期に至ってもなお衰えていなかった。

青森の町と湊の発展策は右のようなものであったが、町方の支配機構もしだいに整備され、青森猟師(漁師)町派頭(はだちがしら)に佐藤理左衛門と村井新助の両名が任命された(同前No.七一八)。佐藤・村井の両名は前述のように建設当初から町頭に任命されていたので、このたびは町頭(まちがしら)と猟師町派頭を兼任することになった。佐藤・村井両名を猟師町派頭に任命するに当たって、弘前城へ御肴の献上を義務づける文言がみえる(同前三〇七頁)。青森の建設当初の町方を構成する者たちには、商人のほかに漁師が比較的多かったらしく、彼らを猟師町派頭が支配統制し、一方の町頭が町人を支配統制する二元的な町支配がなされていたようだ。慶安二年に至り、町頭が猟師町派頭を兼任することで、町年寄による町支配の一元化が図られる基礎が築かれたといってよかろう。青森の出発に当たっては、外浜地帯の漁師たちと農業を生業としない「自他無縁(じたむえん)」の人々が町人として同町に集められ、近世都市の青森を形成していったのである。

ところで佐藤・村井の両名が猟師町派頭に任命される以前は、越前出身の嘉兵衛が猟師町派頭であったという。嘉兵衛なる人物は、弘前藩が青森町を建設するに当たって、越前から呼び寄せた有力商人か、来航した商船の船主若しくは有力な漁師衆であったのかもしれない。加えて前掲『新編青森県叢書 七 青森市沿革史』の寛永二十一年(正保元年、一六四四)条に、青森での越前町成立の記事がみえ、同町は安方町に隣接し越前出身の商人で構成した町であるという。このような背景には、戦国期以来、外浜地帯と北陸地方との活発な交易活動が存在したことが明らかであり、彼我の結びつきは日本海海運の整備に伴い、さらに深まっていったようである。

慶安四年(一六五一)四月、同藩は青森の町人と職人に地子(ぢし)(田以外の土地、屋敷などに賦課された税)の徴収を命じる書状を発給した(資料近世1三〇九頁)。それによれば、これより先、青森の町方へは残らず地子を納入するように下命したが、鍛冶衆からの納入がなく、改めて町人・職人を問わず地子を徴収するというものである。先述した寛永三年(一六二六)四月の青森開港を命じる津軽信枚黒印状には、一〇年間の年貢と諸役免除が明記されていたが、それに従えば、寛永十三年(一六三六)には免除規定が時効を迎え、年貢・諸役の徴収がなされたことになる。残念ながらどのような徴収が行われたのか、それらを示す史料がなく、詳しいことは不明であるが、慶安四年に地子徴収の指令が改めて出されたことを勘案すると、免除規定の解除に伴い多少の混乱が生じたようである。それはともかく、青森において年貢ではなく地子という都市に固有の税が賦課されるようになったことは、藩が青森を「青森村」ではなく町方として把握したことを意味した。ここに津軽領で弘前城下に次ぐ規模をもつ「青森町」が、名実ともに近世都市としてその姿を明確にしたのであった。