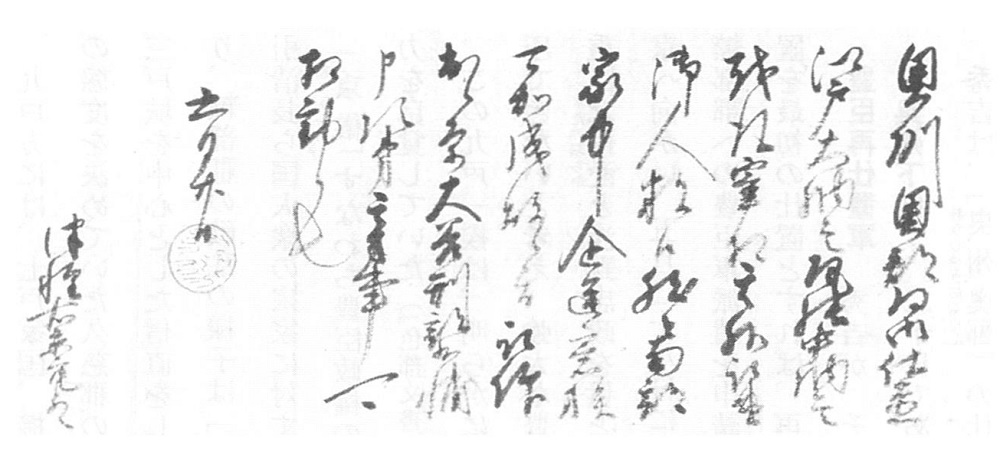

秀吉は、「奥州奥郡(おうしゅうおくぐん)」の仕置のため、徳川家康・豊臣秀次(ひでつぐ)・上杉景勝(うえすぎかげかつ)らを中心とした軍勢を派遣する旨を伝え、続けて津軽右京亮(うきょうのすけ)(為信)に対しては大谷吉継(おおたによしつぐ)の指揮下で、「南部家中」において「逆意(ぎゃくい)」を企て一揆を起こした者を成敗するよう命じた。この「逆意」を企てた「南部家中」の者とは九戸政実を中心とする一揆勢であることはいうまでもないが、この朱印状の宛所がそれ以前の「南部右京亮」から「津軽右京亮」に切り替えられていることは、秀吉が為信を南部氏の家臣から正式に津軽の独立大名として公認する一方で、その津軽氏を公権力(公儀(こうぎ))である豊臣軍の一部隊として組み入れ、惣無事令に違反した九戸一揆の鎮圧に動員することを意味していた。為信は、ここにおいて公儀の軍隊に編成され、中世のような自己の判断に基づく軍事行動を一切否定されることになったのである(長谷川成一『近世国家と東北大名』一九九八年 吉川弘文館刊)。

秀吉はこれより先、天正十八年(一五九〇)十二月には葛西・大崎一揆の鎮圧のため自らの出馬をすでに考え始めていた(『大日本古文書・伊達家文書』)。天正十九年正月には豊臣政権の仕置軍は品川・小田原まで兵を進め、また徳川家康などは奥州への出陣のため下野国の古河(こが)まで出馬していた(『家忠日記』天正十九年正月八日条)。ところが、葛西・大崎一揆に続いて和賀・稗貫一揆が起こり、次いで九戸一揆が起こったことによって、秀吉の再仕置は葛西・大崎一揆の鎮圧を主目的としながらも広範囲な奥州北部の一揆の鎮圧、つまり朱印状にも明らかにされているように「奥州奥郡」の仕置に発展したのである。

図10.為信に対し九戸一揆の成敗を命じた豊臣秀吉朱印状

浅野長吉が南部信直の家臣東朝政(ひがしともまさ)に宛てた四月十四日の書状によれば、「津軽・仙北口よりハ北国」の大名衆が兵を進め、葛西・大崎方面には徳川家康と豊臣秀次が兵を進める旨を伝えている(『文書集』岩手県立図書館蔵)。この仕置軍の編成と進軍ルートは、後の六月二十日付の秀吉朱印状によって正式に決定されたものとはやや相違しているが、すでにおおまかな軍事編成と進軍ルートは決定されつつあったのである。また、公儀の軍隊である豊臣軍の進軍ルートがこの時点で津軽領内を通過することになっていたことは、まさに奥羽の地が再仕置のために兵も領土もともに最大限利用されることになったことを意味していた。秀吉の天下統一とは、かつて「津軽・宇曽利(うそり)・外浜迄」と表現され、辺境と認識されていた津軽の地まで、その領有権の下に置くことを可能にしたのである。

この後、南部信直はひたすら秀吉軍の奥州下向に最後の望みをかけつつ、領内の有力な領主である野田氏に、久慈氏とともに九戸氏の進攻を防ぐべく小軽米(こがるまい)口での通路の遮断を命じる一方、閉伊口(へいぐち)氏の合戦参加を依頼するなど、太平洋沿岸部に勢力を保持し、いまだ態度を鮮明にしない領主たちの取り込みに必死になっていた(『青森県史』資料編近世1)。

浅野長吉は、信直方の八戸政栄(まさよし)と東朝政に六月十五日付の書状によって、家康と豊臣秀次が七月上旬に出馬することと、六月十四日に蒲生氏郷(がもううじさと)が会津から二本松に兵を進め、伊達政宗が長井(ながい)を出立し葛西・大崎一揆の鎮圧に出馬した旨を報じた(同前)。そして、いまだ独立的気運を持っていた八戸氏と東氏に九戸一揆鎮圧に精力を傾けるよう督励する一方で、伊達政宗に南部氏への加勢を依頼した(『伊達家文書』)。浅野長吉は、天正十八年七月の奥羽仕置以後も一貫して信直に対する取次を果たす一方で、今度の再仕置においても仕置奉行としてその権力維持に多大な力を貸していたのである。

図11.浅野長政(長吉)画像

このように、信直の領国糠部郡を含む奥羽の地が奥羽再仕置に深く巻き込まれていく中で、津軽為信に対し先に掲げた九戸一揆鎮圧を命じる六月二十日付の秀吉朱印状が出された。この朱印状とほぼ同文の六月二十日付の秀吉朱印状は、確認できる限りで為信のほか、伊達政宗・秋田実季(さねすえ)・小野寺義道(おのでらよしみち)・上杉景勝ら、主に奥羽を中心とした大名に発給されている。また、最上義光(もがみよしあき)は由利郡の小名である由利五人衆に対して、自身に従い参陣するよう催促している。

なお、この軍事動員は同日付の秀吉朱印状「奥州奥郡為御仕置被差遣御人数道行之次第」(前田育徳会尊経閣文庫蔵)によれば、米沢城主伊達政宗が一番、会津城主蒲生氏郷が二番、常陸太田城主佐竹義宣(さたけよしのぶ)と宇都宮国綱(くにつな)が三番、越後の上杉景勝が四番、江戸大納言徳川家康が五番、そして尾張中納言豊臣秀次が六番という陣容であった。このほか、家康と秀次は中路の二本松を進み、義宣と国綱は岩城(いわき)・相馬(そうま)勢とともに海道の相馬通をとり、景勝と出羽衆は出羽最上通を進み、それぞれが白河・岩城(いわき)・米沢からの通路上にある諸城に上方勢を駐屯させながら進軍すること、総大将である家康・秀次は大崎辺りに陣をとること、葛西・大崎の旧領の処理を行うことが指示されていた。

この軍事編成は、後に葛西・大崎に国替(くにがえ)になる伊達政宗を一番手という先鋒隊に位置づけていることからも、葛西・大崎一揆の鎮圧が再仕置の大きな目的であることはいうまでもない。しかし、政宗のほか上杉氏・佐竹氏・宇都宮氏など北国・北関東の大名衆、そして秋田氏・小野寺氏・最上氏・由利衆など奥羽の大名らも総動員されている。秀吉は天正十八年末から葛西・大崎一揆鎮圧を念頭に置き、中央の軍隊である秀次・家康・氏郷・長吉を出馬させることを考えていたが、九戸一揆を契機として、津軽氏ら奥羽の諸大名をすべて動員することによって奥羽仕置をさらに大規模なものに転換させることにしたのである。秀吉の真のねらいは単に一揆鎮圧にあったのではなく、惣無事令によってその手中に収めた軍事動員権が実際に実現可能かどうか、この「奥州奥郡」の仕置を契機に一挙に東国の諸大名に試そうと考えたのである。これは、すなわち奥羽・「日の本(ひのもと)」仕置を遂げた地の軍勢を公儀の秀吉の軍隊に編成し、軍事動員によって動員態勢を徹底化するための契機になったのである。

九戸一揆の鎮圧については、浅野長吉は自ら天正十九年七月十七日「人数五千・三千之体ニて三戸」(『青森県史』資料編近世1)まで兵を派遣する旨を伝えているが、朱印状によって明確に九戸一揆の鎮圧を下命されたのは為信だけであった。すでに述べたように、この朱印状には南部家中の「逆意(ぎゃくい)」を企てた者を成敗するよう指示されていたが、もともと為信自身が南部氏に対し「逆意」を企て南部氏の領土を割(さ)きとるかたちで独立し、また九戸政実が為信と連合していたことを考えれば、為信は複雑な心境でこの朱印状を受け取ったに違いない。七月二十二日の書状で信直は「津軽京兆(きょうちょう)も罷下候、御先手専用意ニ候」(資料近世1No.三九)と記しているように、為信が自分の領地である糠部郡に出馬し、先手を務めるという情報を入手しており、信直もこの為信参陣にかなり敏感にならざるをえなかった。そういう状況のなかで、八月九日、為信は、奥羽再仕置の総大将に任じられ二本松に陣取った豊臣秀次から、仕置奉行の蒲生氏郷・浅野長吉・堀尾吉晴(ほりおよしはる)が糠部郡に下向するためその馳走に専念すべきよう命じられた。しだいに九戸一揆鎮圧のための配置が整いつつあった。

この間、大崎・葛西一揆を六月までに自らの兵で鎮圧することに成功した伊達政宗も、天正十八年以来、和賀・稗貫・南部領にわたる仕置の中心に任じられていたことから、仕置軍がすでに奥羽まで兵を進めているにもかかわらず、天正十九年八月中旬まで南部信直と九戸政実との不和の調停に精力を傾けていた。このとき、政宗の使者の通行を保障したのは、岩手郡の領主で信直の家臣であった福士直経(ふくしなおつね)、斯波詮直(しばあきなお)の旧臣で新たに信直の配下に加わっていた簗田詮泰(やなだあきやす)、さらに和賀・稗貫郡の旧郡主和賀信親(のぶちか)・稗貫輝家(てるいえ)らであり、伊達政宗はこれら岩手・斯波・和賀・稗貫郡の旧主の盟主的な存在であることから、豊臣政権はこの政宗の力量によって奥羽仕置を円滑に実現しようとしていたのである。このような動きの中、仕置奉行の一人である蒲生氏郷は、八月二十三日に和賀郡に着陣し、数日中には九戸城を落城させることを伊達政宗に伝えてきた。

図12.伊達政宗画像