当時の政権内では、前田利家・徳川家康・伊達政宗・浅野長吉らの分権派と、政権の強化を図る集権派に分裂し激しい権力抗争を重ねていた。そのため奥羽の諸大名は豊臣秀吉に臣従するといっても、実際にはこれら集権派か分権派の大名や奉行らを取次としていくことを迫られることになった。

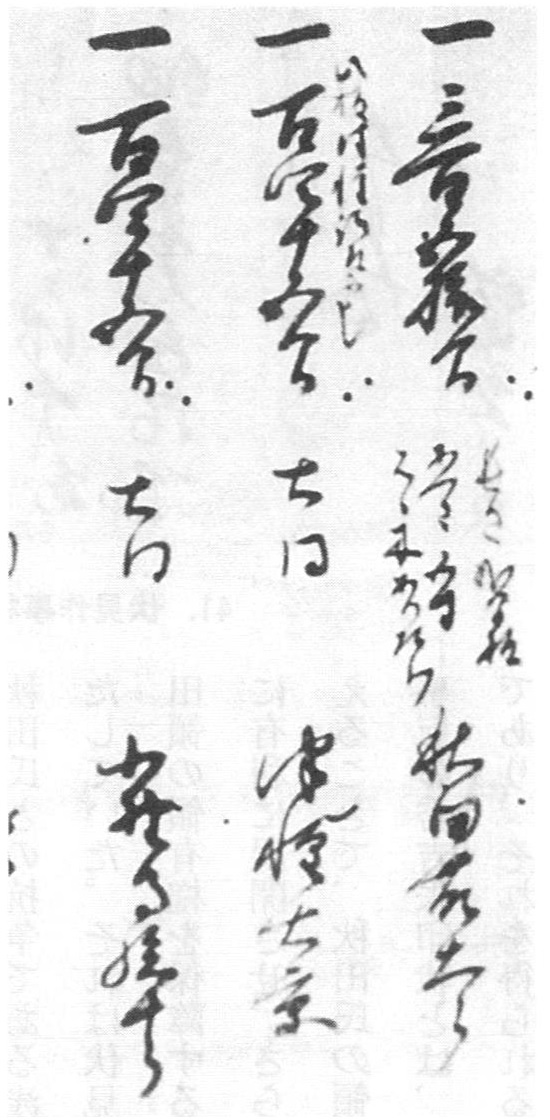

図38.徳川家康画像

すでに名護屋在陣において、南部信直は天正十五年以来一貫して取次として接点を持っていた前田利家に「日本之つき合」のため、あるいは「上衆」に「なふり心」にされないためにすがり、一方津軽為信は徳川家康を取次にしようとしていた。津軽為信は、有力大名である利家にも取次を依頼しようとしていたが「表裏之仁」と評され、さらに政権を支える浅野長吉とも関係を持つことができずに終わっていた。

この名護屋在陣において、結局奥羽の大名は朝鮮渡海を免除され、文禄二年の末には帰国することになるが、これ以降伏見城が政権の政庁として機能することになる。奥羽の大名を含む日本全国の大名らは、これにより伏見城下に屋敷を構え妻子を居住させるとともに、自身も上洛して政権の要人と接触する必要に迫られたのである。為信は、文禄二年ころ、京都・駿府(すんぷ)・大坂・敦賀に屋敷を設け留守居(るすい)を置いたが、これは上方を含む諸国での需要に利用するとともに、近衛(このえ)家との接触を継続し、家の維持に役立てようとしたのである(資料近世1No.五五)。

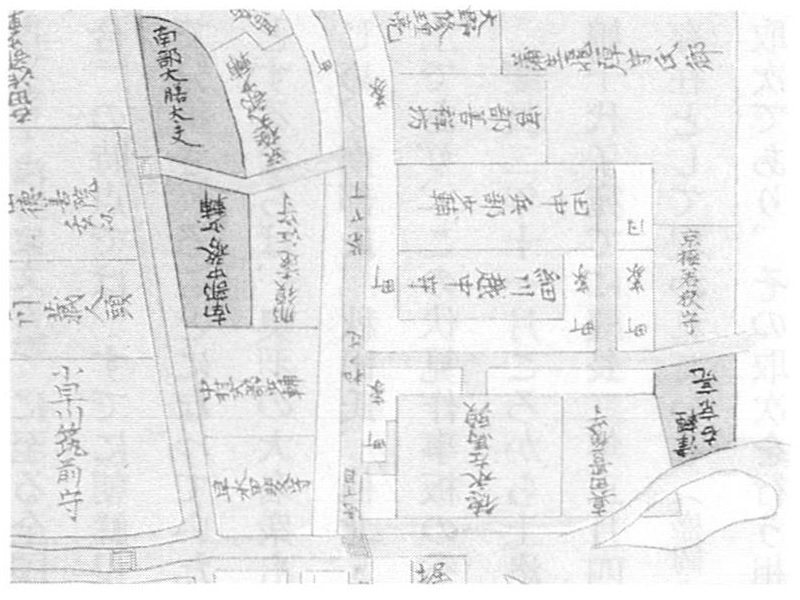

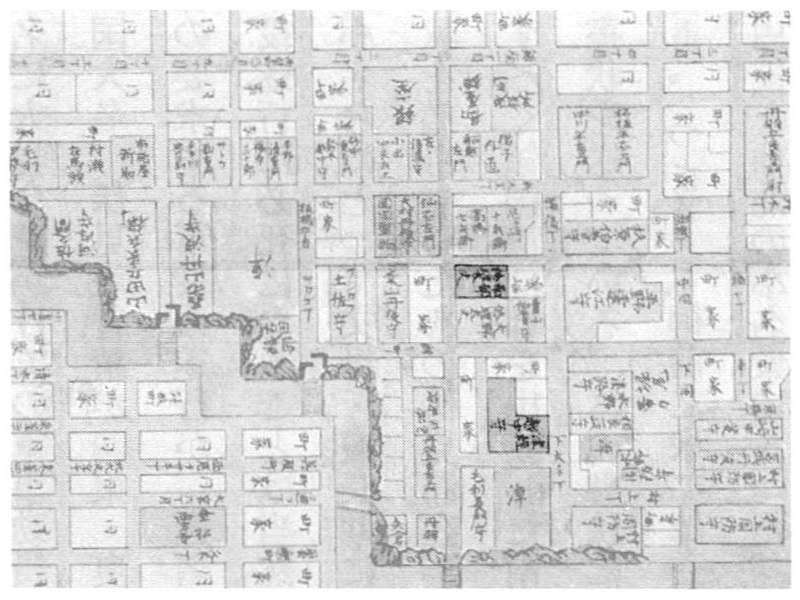

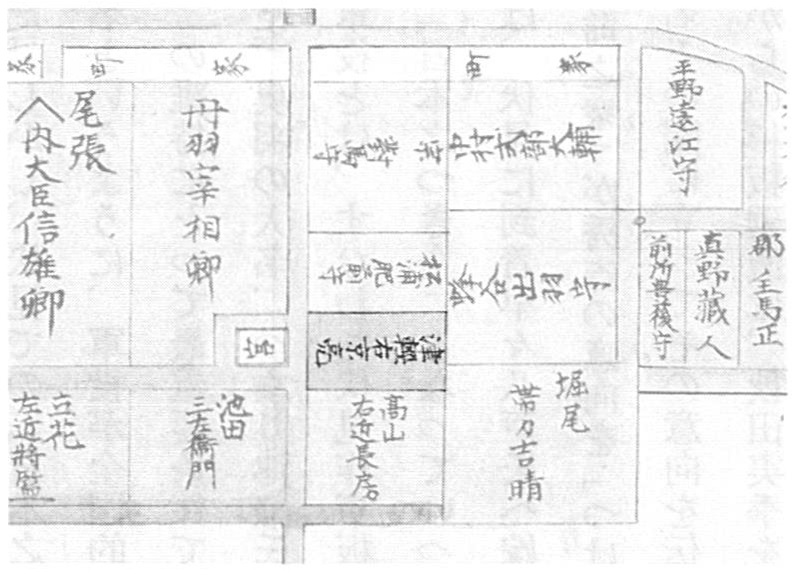

図39は、慶長元年の大地震後に築城された伏見木幡(こはた)山城とその城下町絵図である。為信が伏見で秀吉から屋敷を拝領していたことを記す文献史料は皆無であるが、この絵図をみると、図40Aの部分に「津軽右京亮(うきょうのすけ)」、図40Bの部分には「津軽越中守(えっちゅうのかみ)」、図40Cの部分には「津軽右京亮」の文字がみえ、津軽氏が伏見城下町に屋敷を与えられていたことが判明する(同前No.七一)。「津軽右京亮」は津軽為信のことであり、「津軽越中守」は為信の三男信枚(のぶひら)のことであるとされており、津軽氏は親子で伏見城下町に三棟の屋敷を構えていたのである(長谷川成一「伏見桃山城下の津軽家屋敷」年報『市史ひろさき』一)。

図39.伏見城および城下町図

図40A.津軽右京亮の屋敷

図40B.津軽越中守の屋敷

図40C.津軽右京亮の屋敷

また、この絵図を詳細にみると、図40Aの「津軽右京亮」の左上に「南部中務少輔(なかつかさのしょう)」・「南部大膳大夫(だいぜんたいふ)」、図40Bの「津軽越中守」の上に「南部修理大夫」の文字がみえる。「南部修理大夫」「南部中務少輔」は南部氏のだれか不明であるが、「南部大膳大夫」は南部信直のことであり、南部氏も伏見城下町に屋敷を三棟拝領していたことがわかる。さらに南部信直の屋敷と津軽為信の屋敷が極めて近接していることは、注目に値する。特に図40Bの地区では、為信と南部氏は街路を挟んでほぼ同じ町内にある。

為信は、もとは南部氏の被官であり、戦国末期に独立化を進め、天正十八年七月の奥羽・日の本仕置により南部氏の領国を切り取るかたちで独立したのであり、信直と為信との間にはその後も深い対立意識があったと考えられる。しかし、為信も信直も、すでに名護屋在陣で極めて近距離の場所に陣屋を構えて「少之けんくわ(けんか)」も許されない「日本之つき合」(秀吉を頂点とする大名秩序の中での交遊)をすることを要求されていた。そして、この伏見滞在においてもさらに屋敷を近距離に設定されることになったのである。南部氏も津軽氏も「日本之つき合」を名護屋から今度は伏見城下に移して行わねばならなくなった。

この伏見における「日本之つき合」は、名護屋とはまた質の違う「つき合」であった。名護屋在陣は「奥州・外浜迄」(『諸将感状・下知状并諸士状写 三』東京大学史料編纂所蔵)あるいは「関東・出羽・奥州・日の本迄」(『大日本古文書・浅野家文書』)に至る全国の諸大名に大号令をかけての軍事動員であった。しかし、伏見での「日本之つき合」の時点では、すでに朝鮮侵略が西国大名、伏見城普請が関東・奥羽の大名というように、軍役が全国的規模で分担されることになっていた。秀吉の要求する軍役の遂行が、大名の「家」の維持にとって最重要条件であるとするならば、奥羽の大名衆もその軍役遂行に必死になることは当然であった。奥羽の大名、つまり津軽氏をはじめ、南部氏、秋田氏、仙北・由利の小名らにとって文禄・慶長期における軍役とは、すなわち伏見作事板の運上であり、この伏見作事板の秀吉朱印状を獲得するための伏見滞在が新たな「日本之つき合」となっていった。

慶長二年十一月ころから上洛を果たすべく領国糠部郡を出立した南部信直は、伏見に到着早々八戸氏へ嫁いだ娘千代子宛てに慶長三年正月四日付で書状を送っている。この書状には、「御前之衆」が秀吉の意向を「つけ(告)」る存在として現われている(盛岡南部家文書)。つまり、「御前之衆」は秀吉と大名との間に立ってその意向を伝える取次であり、その取次を行う相手は秋田氏と仙北の小名衆であった。秋田山からの杉板廻漕は、秋田実季を中心とし仙北・由利の小名衆や津軽氏をも含む「隣郡之衆」であったが、この「隣郡之衆」の中心である秋田実季に対して伏見作事板にかかわる秀吉の朱印状の取次を果たしていたのは、主として長束正家であった。長束正家は、石田三成ら集権派に属し、常に秀吉の側に仕えていた財務部門担当の奉行であり、長束を「御前之衆」の一人と考えて間違いあるまい。

出羽国の太閤蔵入地は石田三成らによって設定され、以後、吏僚派の奉行である三成のほか長束正家・増田長盛・前田玄以ら奉行によって管理されていたが、その中でも長束正家が秋田氏の取次を果たしていた。また長束正家は、この伏見作事板の朱印状の取次だけではなく、文禄三年以降の浅利氏と秋田氏との抗争である浅利騒動の際、秋田方に立って必死にその弁護役を果たしていた。それは伏見作事板の朱印状が、すなわち比内の浅利領を含む秋田領の領有権を保障するものであり、長束正家としては、浅利騒動を秋田側に有利に展開させ、さらに伏見作事板の秀吉朱印状を取り次いで秋田氏に与えることで、秋田氏の領国支配を庇護しようと考えていたのである。伏見作事板の秀吉朱印状とは、秋田氏を含む奥羽の大名の領国支配を左右するものであり、それを得られるかどうかは彼らにとって死活問題であった。

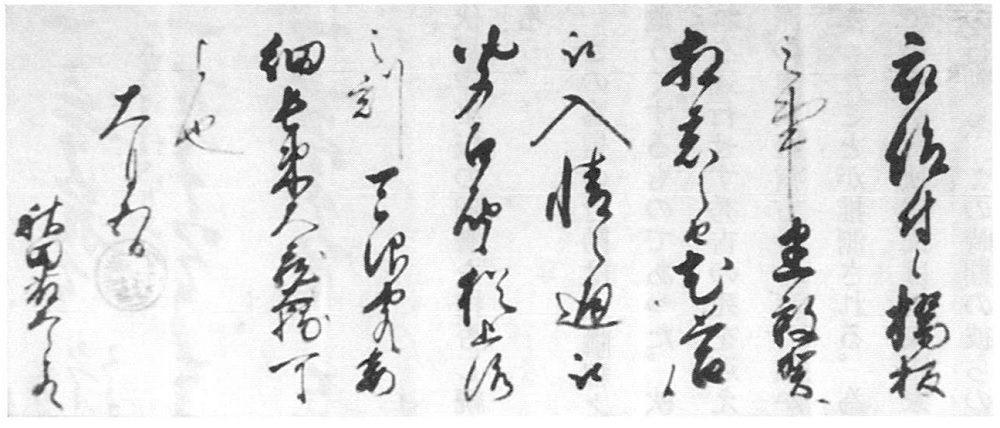

図41.伏見作事杉板に関する豊臣秀吉朱印状

しかし津軽氏は、この伏見作事板を慶長二~四年分廻漕していない。すでにみた慶長三年正月四日付の信直書状では、秋田氏と仙北の小名が伏見に滞在して朱印状の受領を待っていたが、津軽為信のみ同じ「隣郡之衆」でありながら伏見に滞在してその動きをみせていない。為信はこの時期伏見作事板の廻漕を拒否し続けており、伏見において為信は朱印状受領のための交渉を行っていなかったのであろう。

図42.津軽右京のところに「此板津軽請取不申候」とある

この為信の行動は、「隣郡之衆」の長として伏見作事板の廻漕と算用業務を特に強制されていた秋田氏の立場を危うくするものであった。秋田氏は再三にわたって杉板の山出しとその廻漕を催促していたが、ついに為信はそれを遂行せず秀吉の死を迎える。この為信の態度が政権によって黙認された理由は定かではないが、長束ら集権派の奥羽経営方針と真っ向から対立することは明白であり、為信のこの拒否行動を背後で強力に擁護した勢力があったことが推測される。為信は、関ヶ原の戦いで分権派の中心であった徳川方に参戦して関ヶ原まで兵を進めているが、秋田氏は長束正家を含む集権派の奉行三成方に加担していく。この関ヶ原の戦いでの北奥羽の諸大名の行動も、この時期の彼らの対応をみれば当然予測されることであった。

なお南部信直も伏見作事板の秀吉朱印状を発給されているが、この朱印状を受け取るまで、信直は再三にわたって南部氏の取次を果たしていた前田利家のところに出向き、その朱印状発給の仲介を懇願している。この執拗なまでの願いによりようやく信直は秀吉朱印状を獲得した。その朱印状の末尾の文言には「猶加賀大納言(前田利家)可被申也」(南部利昭氏蔵)とあり、朱印状の発給の取次は利家が行っていた。

集権派の長束らは、天正十八年の仕置当初から出羽や津軽の杉・金・鷹に目をつけていたが、その安定した供給のためには、秋田氏や仙北・由利の小名衆の独立性を極力抑圧し、連帯責任を負わせることが効果的であった。「隣郡之衆」とは、豊臣政権の政策遂行に利用するために意図的に編成されたものであり、それはすなわち政権の中央集権化を意味した。しかし、津軽氏はこの「隣郡之衆」からの独立を求めて行く。南部氏の場合、分権派の前田利家を取次としていたため「隣郡之衆」に組み込まれることはなく、伏見作事板を個別に敦賀へ運ぶことを命じられた。南部領には三成ら集権派の手はついに入ることはなく、利家を取次とした南部氏は一定の独立性(自分仕置権)を認められ、領国支配を行っていく。北奥羽の大名らは、秀吉の朱印状によって「奥羽・日の本」と一括して把握されながら、取次を媒介としながらそれぞれまったく違う行動をとっていくことになったのである。

伏見という「日本之つき合」の場は、北奥羽の大名にとって領国支配の維持を左右する重要な場であった。津軽氏を含む北奥羽の大名らは、領国での居城移転や反対勢力の抹殺、支城への一族・重臣の配置等により、領国支配・家臣団統制の強化を図りつつ、政権の中心伏見において領国支配を有利に展開させる努力を必死になって行っていた。それは、政権内の派閥抗争に巻き込まれながらも、かえって取次を通じて政権に対して依存度を深めていく過程でもあった。しかし、この最中の慶長三年八月、伏見城において太閤秀吉が死去する。

秀吉の死によって核を失った豊臣政権は、急速に衰退するとともに、さらなる派閥抗争の激化を招いていく。取次を通じて派閥抗争に巻き込まれていた北奥羽の大名らも、いやおうなくこの激しい抗争の深みに入って行かざるをえなかった。しかし、この伏見での「日本之つき合」の中で北奥羽の大名らは保身を図ることはできなかった。関ヶ原の戦いにおいて彼らの行動を決定的に規定したのも、この伏見における「日本之つき合」であったといえよう。