東京都品川区の国立国文学研究資料館史料館(国立史料館)所蔵の津軽家文書には、幕府から津軽家に対して下付された領知朱印状・領知判物・領知目録(資料近世1五三四~五四一頁、および表7、表8参照)が残されている。

| 表7 津軽家宛領知朱印状・領知判物一覧 |

| 資料編 史料No. | 年月日 | 差出 | 宛所 | 種別 | 事由 | 石高合計 | 内分 記載 |

| 872 | 寛文4年(1664)4月5日 | 徳川家綱 | 津軽信政 | 朱印状 | 継目 安堵 | 47,000石 | あり |

| 874 | 貞享元年(1684)9月21日 | 徳川綱吉 | 津軽信政 | 朱印状 | 継目 安堵 | 47,000石 | あり |

| 876 | 正徳2年(1712)4月11日 | 徳川家宣 | 津軽信寿 | 朱印状 | 継目 安堵 | 46,000石 | あり |

| 878 | 享保2年(1717)8月11日 | 徳川吉宗 | 津軽信寿 | 朱印状 | 継目 安堵 | 46,000石 | あり |

| 880 | 延享3年(1746)10月11日 | 徳川家重 | 津軽信著 | 朱印状 | 継目 安堵 | 46,000石 | あり |

| 882 | 宝暦11年(1761)10月21日 | 徳川家重 | 津軽信寧 | 朱印状 | 継目 安堵 | 46,000石 | あり |

| 884 | 天明8年(1788)3月5日 | 徳川家斉 | 津軽信明 | 朱印状 | 継目 安堵 | 46,000石 | あり |

| 886 | 天保10年(1839)3月5日 | 徳川家慶 | 津軽信順 | 判物 | 継目 安堵 | 100,000石 | あり |

| 888 | 安政2年(1855)3月5日 | 徳川家定 | 津軽順承 | 判物 | 継目 安堵 | 10万石 | あり |

| 890 | 安政7年(1860)3月5日 | 徳川家定 | 津軽承昭 | 判物 | 継目 安堵 | 10万石 | あり |

| 注) | 宛所の藩主名は,改名前の場合でもすべて改名後の名前とした。 |

| 表8 津軽家宛領知目録記載内容一覧 |

| 資料編 史料No. | 発給者 | 宛 所 | 発給年月日 | 内 容 | 内分分知記載 |

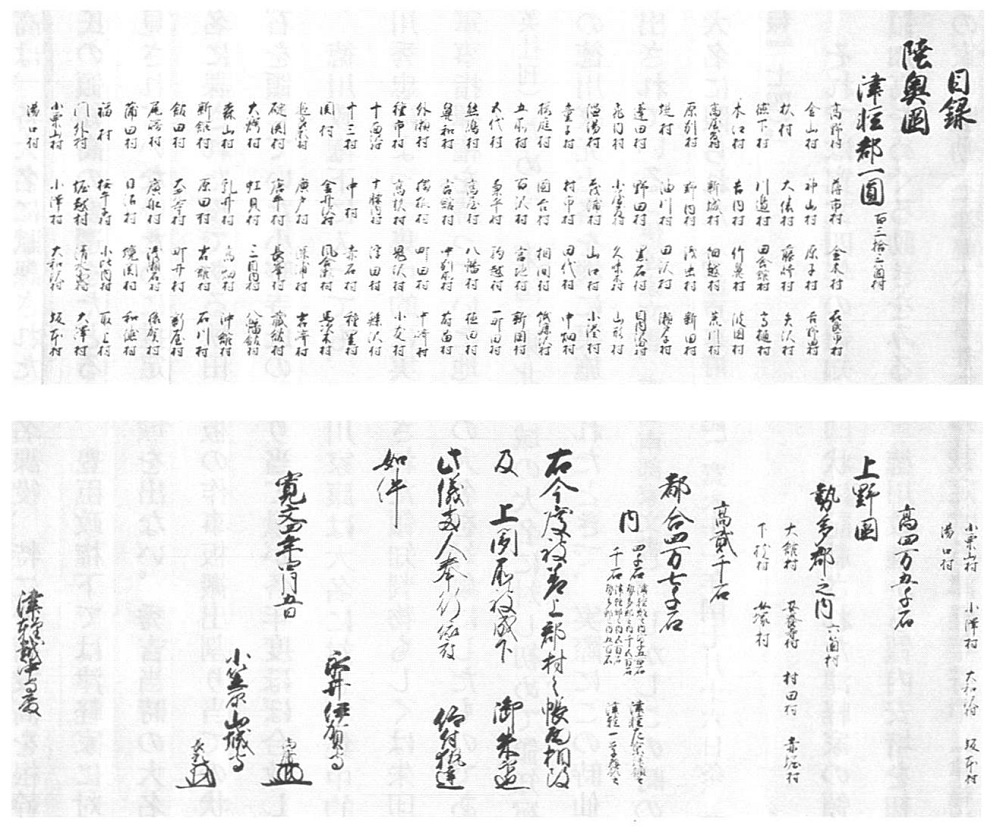

| 八七三 | 徳川家綱 | 津軽信政 | 寛文四年(一六六四)四月五日 | 陸奥国津軽郡一円一三三箇村 四五、〇〇〇 上野国勢多郡之内 六箇村 二、〇〇〇 都合 四七、〇〇〇 | 津軽左京 津軽郡之内二、〇〇〇 (信敏) 勢多郡之内一、五〇〇 計 四、〇〇〇 津軽一学 津軽郡之内 五〇〇 (信純) 勢多郡之内 五〇〇 計 一、〇〇〇 |

| 八七五 | 徳川綱吉 | 津軽信政 | 貞享元年(一六八四)九月二十一日 | 陸奥国津軽郡一円一三三箇村 四五、〇〇〇 上野国勢多郡之内 六箇村 二、〇〇〇 | 津軽采女(政兕) 四、〇〇〇 津軽伊織(信俗) 一、〇〇〇 |

| 八七七 | 徳川家宣 | 津軽信寿 | 正徳二年(一七一二)四月十一日 | 陸奥国津軽郡一円一三三箇村 四五、六二八・三六 伊達郡之内 一箇村 三七一・六四 都合 四六、〇〇〇・〇〇 | 津軽采女(政兕) 四、〇〇〇・〇〇 |

| 八七九 | 徳川吉宗 | 津軽信寿 | 享保二年(一七一七)八月十八日 | No.八八七と同内容 | |

| 八八一 | 徳川家重 | 津軽信著 | 延享三年(一七四六)十月十一日 | No.八八七と同内容 | |

| 八八三 | 徳川家治 | 津軽信寧 | 宝暦十一年(一七六一)十月二十一日 | 内分分知記載内容以外、No.八八七と同内容 | 津軽左近(著高) 四、〇〇〇・〇〇 |

| 八八五 | 徳川家斉 | 津軽信明 | 天明八年(一七八八)三月五日 | 内分分知記載内容以外、No.八八七と同内容 | 津軽和三郎(寧親) 四、〇〇〇・〇〇 |

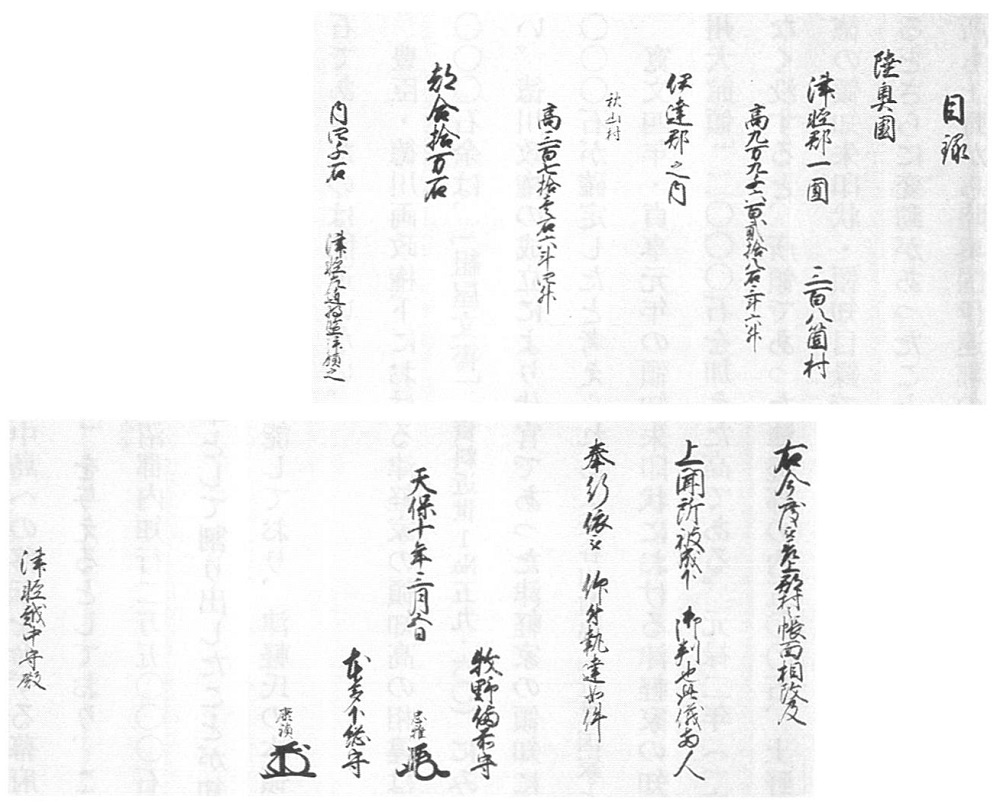

| 八八七 | 徳川家慶 | 津軽信順 | 天保十年(一八三九)三月五日 | 陸奥国津軽郡一円三〇八箇村 九、六二八・三六 伊達郡之内 一箇村 三七一・六四 都合 一〇〇、〇〇〇・〇〇 | 津軽左近将監(順徳、のちの順承) 四、〇〇〇・〇〇 |

| 八八九 | 徳川家定 | 津軽順承 | 安政二年(一八五五)三月五日 | 内分分知記載内容以外、No.八八七と同内容 | 津軽本次郎(承叙) 四、〇〇〇・〇〇 |

| 八九一 | 徳川家茂 | 津軽承昭 | 安政七年(一八六〇)三月五日 | 内分分知記載内容以外、No.八八七と同内容 | 津軽式部少輔(承叙) 四、〇〇〇・〇〇 |

これらの文書は厳密な書札礼にのっとった書式に基づいて書かれている。たとえば、領知高一〇万石以上および四位侍従以上に叙任されている大名に対しては将軍の花押を据えた判物が発給され、一〇万石以下の大名に対しては将軍の朱印が捺された朱印状が発給される。津軽家の場合、文化五年(一八〇八)一〇万石に高直(たかなお)りとなっているため、それ以前に発給されたものは朱印状、それ以後に発給されたものは判物である。

ここで津軽家宛て領知関係文書の内容において特徴的な箇所を述べよう。まず内分分知記載の存在である。黒石津軽家とその分家は、本家である弘前津軽家に発給された領知宛行状にその領知高が明記されている。これは黒石津軽家(およびその分家)が成立する際、幕府からの承認のもとに本家から知行地を分封された形(内分分知)をとったためである。この場合分知した土地には本家の領主権がなお及んでおり、かつ分家が別途に朱印状の交付を受けることはない。たとえば寛文四年(一六六四)四月五日付の領知朱印状・領知目録においては、黒石津軽家の左京信敏分四〇〇〇石、黒石津軽家の分家である一学信純(いちがくのぶずみ)家分一〇〇〇石とも本家である弘前津軽家の信政宛ての朱印状・目録の中にそれぞれ領分の記載がある。この記載の形式は、文化六年(一八〇九)、黒石津軽家が本家から六〇〇〇石の蔵米を加えられて一万石の大名となった際も変わることがない。黒石津軽家が大名となってから最初に発給された天保十年(一八三九)三月五日付の領知判物・領知目録の場合、黒石津軽家の左近将監順徳(後の弘前藩主津軽順承)分四〇〇〇石の記載は本家の津軽信順宛ての領知判物・領知目録に併せて行われているのである。四〇〇〇石は実際に黒石津軽家が内分で得ている知行地の高であり、六〇〇〇石は蔵米支給のため、判物の役割りである実際に領している知行地の承認には該当せず、記載が行われないのである。

次に朱印状・判物に記載される石高の変化及び領知の移動についてである(津軽家の領知高変動については、長谷川成一『近世国家と東北大名』一九九八年 吉川弘文館刊によった)。近世大名の領知高は、各大名に賦課された大名課役、特に普請役高を根幹として、統一政権との間で政治的に決定された。津軽氏の領知高の変遷をたどると、豊臣政権下では津軽家に対する領知高を明記した秀吉朱印状が現在に至るまで発見されていないために推定の域を出ない。秀吉当時の大名の領知高を記した各史料と、豊臣政権下で北奥羽の大名に課された役である秋田杉板の作事板搬出割り当ての状況から検討すると、津軽氏と出羽仙北で三万一六〇〇石を領していた小野寺氏の割り当て量が各年度ほぼ合致していることなどから、三万石程度だったと推定される。

徳川政権下に入っても、徳川家康は大名に対して集中的な領知判物の発給を行わず、元和三年(一六一七)、徳川秀忠によって集中的に実施された領知判物もしくは朱印状の発給は、西国、つまり家康の大御所時代に家康が軍事指揮権を持っていた地域の大名を対象にしたものであった(藤井譲治『日本の歴史 ⑫ 江戸開幕』一九九二年 集英社刊)ために、東国・東北地域の大名に対し初めて領知宛行状が一斉に発給されるのは、寛永十一年(一六三四)の徳川家光上洛を機に実施されたときで、実際にこの時仙台藩主伊達政宗・盛岡藩主南部重直などに領知判物が出されている(伊達家文書、盛岡南部家文書)。しかしこの時の判物発給の対象は五万石、ないし城主以上の上洛供奉大名に限られた(「江戸幕府日記」寛永十一年閏七月十六日条、藤井譲治「寛永十一年の領知朱印改と『寛永御朱印』」『人文学報』七四)。

それでは寛文四年の領知朱印状に記載された津軽家の領知高が確定したのはいつのことであろうか。津軽家の領知高をめぐる動きをみると、徳川政権から領内安堵を初めて得たのは、慶長十四年正月に出された、前年以来の家中騒動(「津軽大熊事件」)を裁定する津軽年寄中(津軽家重臣)宛ての、幕府年寄衆連署奉書(資料近世1No.二六〇)である。その中で、津軽信枚による津軽支配が承認された。ただし本文書には津軽地方の高が示されず、信枚の津軽支配権を保証するにとどまった。

図52.寛文4年の領知目録

そして、慶長十六年の禁裏造営の際、津軽氏の普請役賦課の役高は約四万石とある(資料近世1No.二八九)。東北地方の大名にあってはこの際の役高がほぼ当時の本高に匹敵したものであることが確認されるから、この時点での津軽家の役高は本高としてほぼ見なしえよう。

この役高を踏まえたうえで、津軽家の領知高が確定したのはこの時点から元和五年(一六一九)七月に至るまでの期間であったと考える。元和五年は安芸(あき)広島城主福島正則(ふくしままさのり)の改易の命が下り、次いで津軽への転封を幕府から命じられた年であった。元和五年七月二日付の、正則の津軽転封停止と、転封先信濃川中島への移転を命ずる幕府年寄衆連署奉書(「東武実録」)には、正則に川中島近辺において「津軽之高四万五千石」を与えるとしており、ここで津軽領の領知高が初めて明記された。実際に正則に宛てがわれた所領も越後国魚沼(うおぬま)郡内知行二万五〇〇〇石と川中島二万石合わせて四万五〇〇〇石を宛てがうというもので、「津軽之高」を基準として割り出したことが知られる。このように「津軽之高四万五千石」は、当時の政治動向の中で定数として機能しており、津軽氏の本領(飛地を除く)の領知高が、元和五年時には四万五〇〇〇石であったのは間違いない。

豊臣・徳川両政権下における津軽家の領知高の相違は、いかに解釈すべきであろうか。この相違する高一万五〇〇〇石余は、「組屋文書」(資料近世1No.五九・六〇)にみえる津軽地方に設定された太閤蔵入地であったと考えたい。徳川政権の成立により代官であった津軽家の領知に太閤蔵入地が編入され、そのことによって津軽領四万五〇〇〇石が確定したと考えられる(長谷川前掲『近世国家と東北大名』)。

寛文四年・貞享元年の領知朱印状における津軽家の知行高は四万七〇〇〇石である。これはいわゆる飛地「上州大館領」二〇〇〇石を加えた高である。元禄二年(一六八九)九月に黒石津軽家の分家で旗本の津軽信俗(のぶよ)が嗣子なく没すると、所領であった津軽郡の内五〇〇石、上野勢多(せた)郡の内五〇〇石は収公された。その結果として、正徳の領知朱印状・領知目録では津軽家の領知高は四万六〇〇〇石となっている。しかし内訳をもう少し細かくみるとさらに変動があったことがわかる。津軽郡一三三ヵ村の高が四万五六二八石三斗六升となり、また飛地の場所も上野から陸奥国伊達郡の内へと移行し、その高は一ヵ村(秋山村、現福島県伊達郡川俣町秋山)三七一石六斗四升となっている。これは先の黒石津軽家の分家の断絶により知行地が収公されたため津軽郡内にできた天領(東馬場尻村・飛内村・小屋敷村・下目内沢(しもめないさわ)村、現黒石市東馬場尻・飛内・小屋敷・下目内沢)を解消するために、元禄十一年(一六九八)黒石津軽家が上野国の残り一五〇〇石と天領(表高一一二八石三斗五升)との交換を願い出て許可され、その差額分を伊達郡内に与えられたことから異同が生じたものである(『黒石市史』通史編I 一九八七年 黒石市刊)。

この後津軽家は二度の高直りを受け、文化二年(一八〇五)五月に七万石、同五年(一八〇八)十二月一〇万石の領知高となる。この高直り後最初に発給された天保十年(一八三九)の徳川家慶領知判物で、津軽郡の村数が三〇八ヵ村となり、高も九万九六二八石三斗六升と急増したのは、津軽郡の範囲が突如広がったわけではなく、設定された一〇万石という領知高に合わせて数字上大きな調整を行ったためであろう。

図53.天保10年の領知目録

ただこの二度の高直りの際、領知宛行状が何らかの形で発給された形跡がない。幕府は元禄七年(一六九四)、今後一万石以上の加増・所替の場合は、判物を下される大名(一〇万石以上ないし侍従以上)であっても朱印の書出を発給する旨達している(『内閣文庫所蔵史籍叢刊 三一 教令類纂初集(一)』一九八二年 汲古書院刊)。したがって、本来ならば高直の際に朱印状が発給されるはずである。しかし、文化五年の際同時に高直りを受け二〇万石の領知高となった南部家の場合、幕府に領知宛行状の発給について伺いを立てたところ、ついでの折に発給するとの回答を得たが、結局天保十年(一八三九)の徳川家慶による発給時に至るまで二〇万石と記載された判物を得ることがなかった(「判物認方留書」盛岡市中央公民館蔵)ことから考えて、高直りの際に領知宛行状は発給されなかったと考えられる。

津軽家の領知高が一〇万石とされたことについて、さまざまな史料をもとにその根拠が論じられてきたが、文化五年に高直りするまでの期間に、弘前藩は、「津軽之高四万五千石」と飛地領を加えた高を本高として公役を賦課されたのであって、一〇万石のそれを負担し、かつ幕府から一〇万石の公役(くやく)を命じられた事実も存在しない。